Балантидий кишечный пути заболевания

Балантидиаз – протозойная кишечная инфекция, вызываемая ресничными инфузориями – балантидиями. Клинические проявления балантидиаза служат отражением воспалительно-язвенных процессов в толстом кишечнике, и характеризуются болями в животе, тенезмами, частым жидким стулом с примесью крови и гноя, похудением, интоксикационным синдромом. Для постановки диагноза “балантидиаз” важное значение имеют клинико-эпидемиологические данные, результаты ректороманоскопии, обнаружение балантидиев в испражнениях и мазках. Этиотропная терапия балантидиаза проводится метронидазолом, тинидазолом, тетрациклиновыми антибиотиками, мономицином.

Общие сведения

Балантидиаз (дизентерия инфузорная) – зоонозная протозойная инфекция, протекающая с явлениями язвенно-геморрагического колита и общей интоксикации. Вспышки балантидиаза чаще возникают в южных регионах, однако спорадические случаи инфекции также регистрируются в сельских районах с развитым свиноводством. Балантидиаз характеризуется тяжелым течением, а при позднем начале лечения – высокой летальностью, обусловленной кишечными осложнениями, кахексией, присоединением сепсиса. Распространению балантидиаза способствует отсутствие настороженности со стороны медицинских специалистов к данной патологии, низкий уровень санитарной культуры населения, высокая инвазированность сельского населения (4-5%).

Балантидиаз

Причины балантидиаза

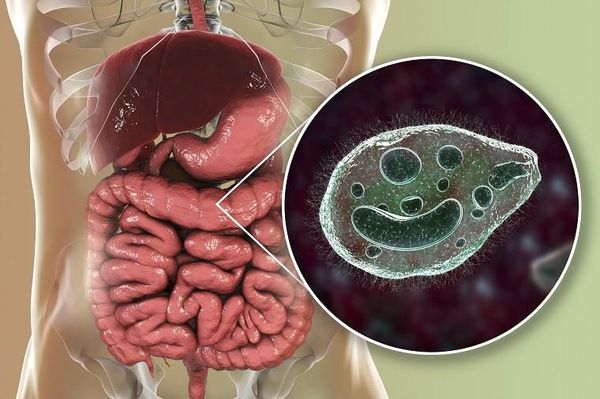

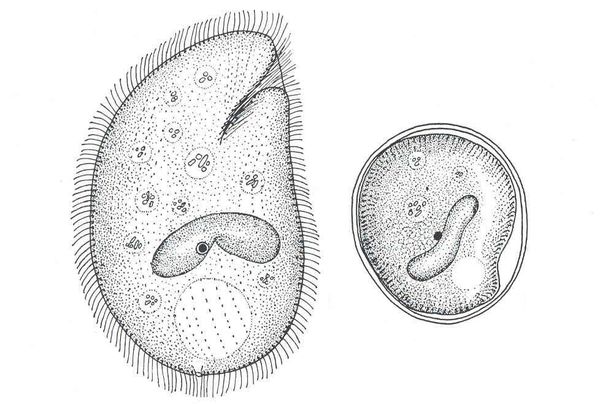

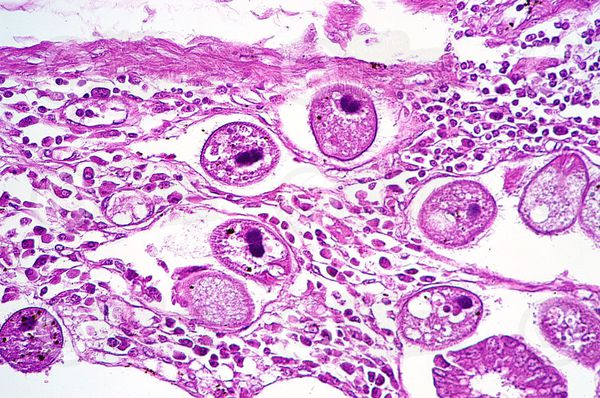

Этиологическим агентом балантидиаза выступает ресничная инфузория Balantidium соli. Балантидии являются самыми крупными представителями кишечных простейших, паразитирующими в организме человека. Их жизненный цикл проходит 2 стадии – цистную и вегетативную. Цисты балантидий имеют диаметр около 50 мкм, округлую форму и могут сохранять жизнеспособность вне организма хозяина в течение 3-4 недель. Длина вегетативных форм паразитов – 30-150 мкм, ширина – 30-100 мкм; поверхность покрыта ресничками, благодаря которым осуществляется движение. Во внешней среде вегетативные формы менее устойчивы – погибают через 3-5 часов.

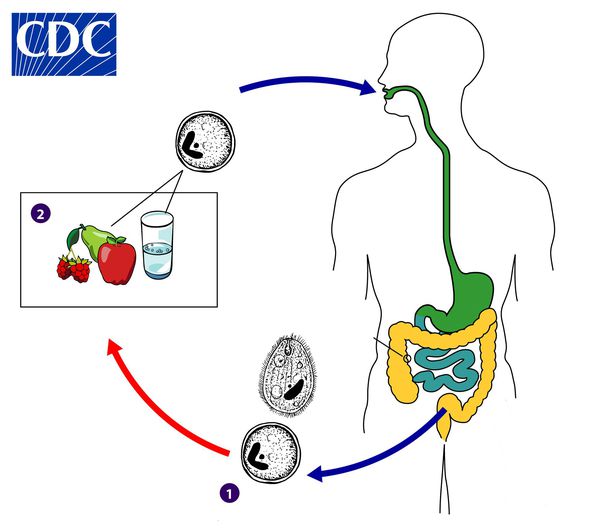

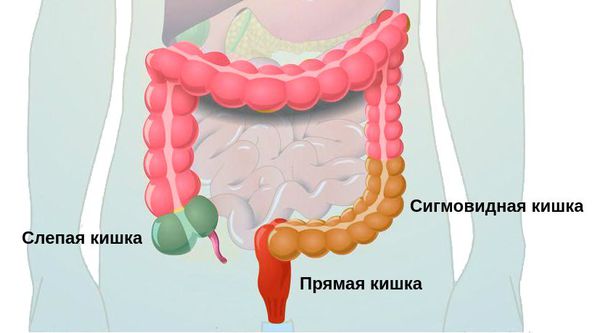

Основным резервуаром возбудителей балантидиаза служат свиньи, среди которых инвазия достигает 60-80%; реже источником протозойной инфекции выступает человек. Механизм заражения балантидиазом – фекально-оральный. Передача балантидий (чаще цистных форм) происходит через грязные руки, контаминированную воду, фрукты, овощи. Чаще балантидиазом заболевают работники свиноводческих хозяйств, скотобоен, мясных цехов. В пищеварительном тракте человека из цист образуются вегетативные формы, которые паразитируют в тканях слепой, сигмовидной и прямой кишки. На месте их внедрения в слизистую толстой кишки, образуются участки гиперемии и отека, которые в дальнейшем трансформируются в эрозии и язвы. Дефекты слизистой оболочки имеют кратерообразную форму, неровные края, покрытое некротическими массами дно. Язвенно-деструктивные изменения в кишечнике, всасывание токсических веществ, а также питание паразитов за счет своего хозяина составляют основу патогенеза балантидиаза и определяют его клинические проявления.

Симптомы балантидиаза

От момента заражения до манифестации балантидиаза проходит 1-З недели. По выраженности клинических проявлений различают бессимптомную (субклиническую) и манифестную форму балантидиаза, по характеру течения – острую, хроническую и рецидивирующую; по тяжести течения – легкую, среднетяжелую и тяжелую.

При субклинической форме дисфункция кишечника и интоксикация отсутствуют, а балантидиаз распознается на основании эндоскопической картины и лабораторных данных. Симптоматика острой манифестной формы балантидиаза напоминает дизентерию. Больные жалуются на прогрессирующую слабость, головную боль, фебрильную лихорадку, тошноту и рвоту. Одновременно развиваются признаки колита: режущие боли в животе, диарея, тенезмы. Стул становится жидким, слизисто-гнойным, а затем кровянистым; учащается до 15-20 раз в сутки; испражнения имеют гнилостный запах. При тяжелой форме балантидиаза происходит стремительная потеря массы тела, вплоть до кахексии.

Хронический балантидиаз протекает со слабо выраженным интоксикационным синдромом, учащенным (до 2-5 раз в сутки) жидким стулом, метеоризмом, болезненностью слепой и восходящей кишки при пальпации. Острое и непрерывно хроническое течение балантидиаза может привести к развитию кишечных и внекишечных осложнений: кровотечения, перфорации язв толстой кишки, выпадения прямой кишки, перитонита, абсцессов печени, гипохромной анемии. Без специфического этиотропного лечения при острой форме балантидиаза очень высок риск летального исхода. Крайне тяжелое течение балантидиаза отмечается при его сочетании с гельминтозами и острыми кишечными инфекциями.

Диагностика и лечение балантидиаза

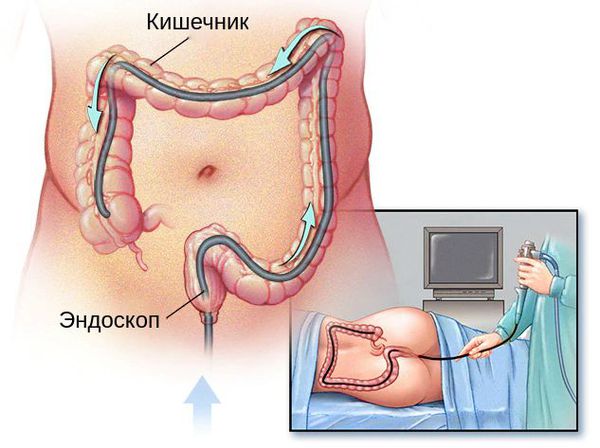

Больные с подозрением на балантидиаз направляются к инфекционисту. Заболевание может быть заподозрено на основании положительных данных эпидемиологического анамнеза и клинических проявлений; окончательное подтверждение и верификация диагноза возможно после проведения эндоскопического исследования кишечника и лабораторных анализов.

В острой стадии балантидиаза при ректороманоскопии или колоноскопии обнаруживаются очаговые инфильтративно-язвенные изменения стенки кишки; при хроническом течении – катарально-геморрагические или язвенные поражения. Достоверным доказательством балантидиаза служит наличие вегетативных форм балантидий в свежевыделенных фекалиях или в соскобах с пораженных участков кишки. Выявление цист указывает на транзиторное носительство протозойной инфекции. В ходе диагностики балантидиаз дифференцируют с бактериальной дизентерией, амебиазом, лямблиозом, криптоспоридиозом, дисбактериозом, неспецифическим язвенным колитом.

Пациенты с подтвержденным балантидиазом подлежат госпитализации в инфекционный стационар. В качестве этиотропной терапии назначаются антибактериальные (мономицин, окситетрациклин, ампициллин) или противопротозойные препараты (метронидазол, тинидазол). Обычно проводится 2-3 пятидневных цикла терапии. Системная лекарственная терапия может быть дополнена клизмами с коллоидно-дисперсной солью норсульфазола. Одновременно показана дезинтоксикационная терапия, витаминотерапия, соблюдение рациональной диеты.

Лечение носителей протозойной инфекции также строго обязательно. Критериями излечения балантидиаза считаются отсутствие колитического синдрома, отрицательное копрологическое исследование на балантидии, отсутствие язвенных изменений кишечной стенки.

Прогноз и профилактика балантидиаза

Применяемые на сегодняшний день методы специфического лечения балантидиаза способствуют выздоровлению пациентов. В случае поздно начатого или неадекватного лечения летальность может достигать 10-12%. Профилактика балантидиаза складывается из соблюдения мер индивидуальной безопасности (соблюдения личной гигиены, кипячения воды, мытья овощей и фруктов и пр.), а также охраны внешней среды от фекального загрязнения (защита водоемов, улучшение зоогигиенических условий содержания свиней, обезвреживание навоза, и т. д.). Специфическая профилактика балантидиаза не разработана.

Источник

Балантидий кишечный (balantidium coli) – самый крупный представитель простейших, паразитирующий в кишечнике человека и вызывающий заболевание балантидиаз. Инфузория провоцирует появление ряда неприятных симптомов и требует незамедлительного обращения за медицинской помощью. В противном случае состояние больного стабильно ухудшается. При длительном присутствии балантидия в организме (хроническое течение болезни) возможен летальный исход.

Особенности строения

Размер трофозоита – активной формы паразита – варьируется и может составлять 30-200 мкм в длину и 20-70 мкм с ширину. По всей поверхности балантидия расположены реснички, благодаря им он свободно передвигается внутри кишечника.

Кишечный балантидий имеет простейшее строение, схожее со многими инфузориями и существует как в виде инфузории, так и в виде цисты. Это неподвижная форма паразита, лишённая ресничек. В ней хранится генетический материал балантидия. Выводятся цисты микроорганизма вместе с каловыми массами. При попадании в подходящую среду, защитные оболочки разрушаются, из цист выходят новые балантидии.

Условия существования

Инфузория не может существовать вне кишечника человека. Максимальное время жизнеспособности вегетативной формы балантидия при выходе во внешнюю среду вместе с калом – не более 6 часов, но этого времени вполне достаточно, чтобы заразиться.

Циста балантидия более живуча. Время, в течение которого она сохраняет жизнеспособность, зависит от различных факторов:

- При комнатной температуре до +25°С в тёплых фекалиях живёт до 30 часов.

- В сточных водах при температуре до +18°С сохраняется до 7 дней.

- В водопроводной воде при температуре +18°С остаётся инвазивной до 7 дней.

- При нормальной влажности и комнатной температуре на предметах обихода сохраняет жизнеспособность до 60 дней.

- В сухих местах, в тени неподвижная форма балантидия живёт до 14 дней.

Даже растворы формалина (10%) и карболовой кислоты (5%) не могут сразу же нейтрализовать микроорганизм. В первом балантидий остаётся живым до 4 часов, во втором до 3.

Пути заражения

В XXI веке балантидиаз считает довольно редкой инфекцией. Однако в эпидемически неблагоприятных районах процент инфицированных балантидием больных может доходить до 5 на 100 человек. Чаще всего заболевание наблюдается у жителей сельской местности, особенно там, где развито свиноводство.

Основной путь заражения балантидиазом – орально-фекальный, что связано с несоблюдением правил личной гигиены. По той же причине возможно повторное самозаражение – если после посещения туалета больной не вымыл руки, взял ими пищу и положил её в рот, новая порция балантидиев вновь попадёт к нему в ЖКТ.

Симптомы

В 90% случаев в организм человека попадают цисты балантидия. Пройдя пищеварительный тракт, они теряют в желудке свои защитные оболочки и направляются к местам своей постоянной дислокации – сигмовидной и прямой кишке, аппендиксу. В некоторых случаях балантидий обживает ещё и дистальные отделы тонкой кишки, однако вред наносит лишь отделам толстого кишечника. С чем связано такое поведение микроорганизма до сих пор не изучено.

Попадая в кишечник человека, балантидий выделяет гиалуронидазу – фермент, растворяющий слизистую оболочку кишки. Затем микроорганизм внедряется в образовавшиеся «проплешины». Место проникновения балантидия краснеет, отекает, со временем развивается эрозия, плавно переходящая в язву. Возможно появление абсцессов. Площадь возникших язв большая, до нескольких сантиметров в диаметре. Края раны рыхлые, неровные, заполненные омертвевшими клетками.

Различают несколько форм балантидиаза:

- острую (лёгкую, среднюю, тяжёлую);

- подострую;

- хроническую (постоянную и возвратную);

- субклиническую.

Симптомы острого баландиаза

Инкубационный период составляет от 5 суток до 1 месяца. Но обычно первые симптомы балантидиаза появляются через 10-15 дней. Заболевание начинается с резкого подъёма температуры, которую невозможно сбить жаропонижающими средствами. Сначала возникает озноб, потом у больного начинается жар. Суточный график температуры при балантидиазе не поддаётся логическому обоснованию.

Если больной занимается самолечением, болезнь прогрессирует, переходя в среднюю, а затем и в тяжёлую стадию. На этом этапе балантидиаза наблюдаются симптомы сильной интоксикации – головная боль, рвота, тошнота. Появляется и быстро усиливается общая слабость. Присоединяются боли в животе и частый стул. Количество походов в туалет может достигать 20 раз в сутки. Кал отличается зловонием, в нём наблюдаются кровь и гной. На этом фоне развивается обезвоженность, наблюдается резкая потеря веса.

Если самолечение продолжается, примерно через 2 месяца балантидиаз перетекает в подострую, а затем и хроническую форму.

Симптомы подострого и хронического балантидиаза

Заболевание может длиться несколько лет с ослаблением или обострением симптоматики. Пациента регулярно беспокоят головные боли, ежедневная тошнота, периодическая рвота. Стул изредка приходит в норму, однако преобладает понос.

При балантидиазе человек слабеет и сильно худеет. На этом фоне могут обостряться другие хронические заболевания.

Возвратная хроническая форма балантидиаза отличается длительным течением (до 10 лет). Периоды ремиссии длятся по 3-6 месяцев, затем наступает обострение, которое может идти и неделю, и месяц. Из симптомов балатидиаза преобладают кишечные расстройства, интоксикация слабовыражена. Обычно в год наблюдается от 2 до 4 вспышек обострения.

Если балантидию удаётся проникнуть в червеобразный отросток, возникают симптомы острого аппендицита. Если не обратиться к врачу, велик риск быстрого развития перитонита.

Субклиническая форма балантидиаза отличается полным отсутствием симптомов. Заражённый инфузорией человек сам не болеет, однако является источником инфекции для окружающих.

Осложнения

Обычно балантидиаз паразитирует в кишечнике свиней, не вызывая у них каких-либо болезненных симптомов. При попадании в организм человека балантидии становятся причиной тяжёлого заболевания, требующего обязательного вмешательства квалифицированного врача.

Основная опасность невылеченного вовремя балантидиаза – возникновение внутрикишечных кровотечений и прободных язв. Следствием последних становится перфорация повреждённых кишок и перитонит брюшины. Также балантидиаз может перетекать в онкологию. Это связано не конкретно с простейшим паразитом, а с ситуацией внутри желудочно-кишечного тракта больного человека.

Диагностика

Важно дифференцировать балантидиаз от дизентерии, неспецифического язвенного колита, иных амебиазных поражений кишечника, а также дисбактериоза.

При обращении к врачу обычно соблюдается следующий порядок действий:

- Специалист проводит подробную беседу с больным, уточняя симптомы. Настораживают неспецифическая лихорадка, понос с гнилостным запахом, боли в животе.

- Врач обязательно поинтересуется профессией. Особое внимание уделяется людям, работающим на свиноводческих предприятиях, а потому находящихся в группе риска.

- Следующее направление – к паразитологу. Этот специалист попросит сдать кал на анализ, в котором, если диагноз подтвердится, будут обнаружены вегетативные формы балантидия, и мазок из язвы, в нём также могут быть обнаружены паразиты.

- Инструментальные исследования – эндоскопия кишечника, которая выявит присутствие в слизистой эрозий и язв.

- Микроскопический анализ самой язвы – её краёв и дна.

Ещё один вид исследования на балантидиаз – культурологический. Выделенные формы инфузорий выращивают в культуре Райса.

Проведение диагностики при балантидиазе обязательно. Если врач вместо исследований рекомендует «просто попить таблетки от поноса», смените специалиста либо напрямую обратитесь к паразитологу. Летальность в отдельных случаях заболевания балантидиазом составляет до 30%. При этом в очаге инфекции этот процент значительно ниже – всего 1.

Лечение

Балантидий – это реснитчатая инфузория, с которой можно справиться при помощи обычного антибиотика. Основой лечения балантидиаза является препарат I поколения аминогликозидов Мономицин. Он угнетает синтез белка на уровне рибосом. Препарат проникает в клетки балантидия через поры наружной мембраны. Мономицин назначается в инъекциях. Курс лечения – 2 этапа по 5 дней, по 4 укола ежедневно. Между этапами перерыв 7 дней. Разовая доза антибиотика – 250 ед.

При лёгкой форме балантидиаза может быть назначен Окситетрациклин. Курс лечения – 1 неделя с четырёхразовым ежедневным приёмом таблеток по 0,25 г.

В стационаре при лечении балантидиаза тяжёлой формы используется сочетание Мономицина и Окситетрациклина.

В качестве дополнительной терапии могут назначаться противопаразитарные препараты (Метронидазол, Трихопол), противоамебные (Ятрен), энтеросорбенты (Энтеросгель), иммуномодулирующие препараты (Кагоцел, Циклоферон), а также витаминно-минеральные комплексы.

При выраженном обезвоживании при балантидиазе вводят минерально-солевые растворы. При сильной слабости и невозможности самостоятельно питаться – глюкозу.

Диета

Пока больной слаб, ему можно питаться исключительно жидкой либо протёртой пищей. Это необходимо для того, чтобы обеспечить слизистой желудка и кишечника максимальный покой. Лучше всего убрать у больных балантидиазом из меню продукты, способствующие усилению выработки желудочного сока. От сырых овощей и зелени также лучше отказаться, чтобы не травмировать слизистую.

Горячая и холодная пища исключена, так же, как и свежий хлеб из любой муки, любые сладости, а также копчёности, соленья, маринады. В меню больных балантидиазом рекомендуется ввести овощные бульоны в количестве до 1,5 литров в сутки, а также:

- Каши из молотых круп (овсянка, рисовая, манная, гречневая).

- Отварные или тушёные овощи (картофель, кабачки, тыква, цветная капуста, брокколи).

- Нежирные сорта рыбы (хек, минтай, навага, судак, щука).

- Мясо индейки либо куриную грудку.

- Обезжиренный творог и сметану 10% жирности.

Профилактика

Применяются стандартные меры, позволяющие исключить возможное заражение балантидиазом:

- Обязательное мытьё рук после посещения туалета, улицы, общественных мест.

- Обязательное мытьё фруктов, овощей, ягод. В качестве дополнительной дезинфекции можно рассмотреть следующий способ: влейте в 2 литра холодной воды пузырёк перекиси водорода, положите в раствор овощи/фрукты на 20 минут, затем вымойте их проточной водой.

- Своевременное обращение к врачу при таких симптомах, характерных для балантидиаза, как понос, стойкое повышение температуры, лихорадка.

Кишечный балантидий – простейший паразит, появляющийся в человеческом организме в 90% случаев из-за недостаточной личной гигиены. Несмотря на крошечные размеры (увидеть можно только в микроскоп), он причиняет огромный вред человеку. Народные методы терапии при балантидиазе неэффективны. Поэтому не занимайтесь самолечением, при первых симптомах кишечной инфекции обращайтесь к врачу, проходите обследование и выполняйте все предписания специалиста. Помните, балантидиаз может привести к летальному исходу.

АВТОР СТАТЬИ

АЛЕКСЕЕВ

Сергей Семенович

врач-паразитолог

49 вопросов

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Источник

Дата публикации 10 января 2020Обновлено 10 января 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Балантидиаз — это заболевание, вызываемое кишечными балантидиями (Balantidium coli). Сопровождается признаками общей интоксикации и язвенным изменением слизистой толстой кишки.

Балантидиаз встречается у людей любого возраста. Он распространён повсеместно, особенно в регионах с развитым свиноводством. Это связано тем, что именно свиньи являются постоянными носителями балантидий: в отдельных районах ими заражено почти 100 % свиней [4]. Вспышки заболевания наблюдаются в свиноводческих хозяйствах при несоблюдении ветеринарно-санитарных правил, технологии содержания и кормления свиней: удаление отходов свиноводческих хозяйств без компостирования, применение их для удобрения почвы, отсутствие борьбы с мухами — разносчиками балантидий, плохая обработка рук сотрудников фермы после работы и перед приёмом пищи.

Механизм заражения — фекально-оральный. При этом паразиты попадают в желудочно кишечный тракт тремя путями:

- контактным — через необработанные руки, загрязнённые предметы обихода;

- водным — при употреблении некипячёной воды;

- пищевым — при употреблении немытых овощей и фруктов.

Балантидиаз возникает одинаково часто у детей и взрослых. Обычно заболевание встречается в сельской местности из-за контактов с животными и плохими санитарными условиями. В официальной статистике Роспотребнадзора за 2018 год такое заболевание отдельно не вынесено. Оно относится к протозоозам — болезням, которые вызываются простейшими паразитами. В эту группу патологий также входят криптоспоридиоз, лямблиоз, бластоцистоз и др.

Со стороны организма предрасполагающими факторами балантидиаза являются:

- любые болезни желудочно-кишечного тракта, к примеру, гастрит — нарушение выработки соляной кислоты при этой болезни способствует проникновению балантидий в кишечник;

- хронические болезни печени и желчного пузыря (гепатит B, холецистит, желчнокаменная болезнь) — они снижают бактерицидные свойства пищеварительной системы, “пропуская” паразита в кишечник.

Сопутствующими факторами может быть алкоголизм, иммунодефицит и плохое питание [11].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы балантидиаза

Длительность инкубационного периода составляет от 10 до 15 дней. В некоторых случаях он длится около 30 дней, из-за чего первые признаки заболевания возникают намного позже обычного. Иногда балантидиаз протекает без каких-либо симптомов. При этом человек становится носителем заболевания [11].

Поражения кишечника при балантидиазе включают изменения на складках слизистой слепой, сигмовидной и прямой кишки. Первоначальные нарушения носят характер отёка и гиперемии (покраснения) слизистой, затем образуются язвы с очагами некроза (омертвения) и кровоизлияний.

Признаки поражения толстого кишечника развиваются на фоне общих симптомов интоксикации. Пациенты жалуются на головную боль, слабость, лихорадку, боли в животе, метеоризм (вздутие) и длительную диарею, которая может статьи причиной обезвоживания [11]. При значительном поражении толстого кишечника с вовлечением прямой кишки возникают тенезмы — болезненные позывы на дефекацию, сопровождающиеся режущими и тянущими ощущениями в районе прямой кишки. В кале преобладает слизь и кровь. Именно гемоколит — наличие крови в стуле — является наиболее частым симптомом балантидиаза. Также во время осмотра обращает на себя внимание увеличение печени и селезёнки.

У детей балантидиаз протекает в острой форме, в дальнейшем течение заболевания становится хронически-рецидивирующим процессом. При ослабленном иммунитете помимо симптомов паразитоза наблюдается анемия, снижение массы тела, нарушение водно-солевого баланса, обезвоживание и симптомы интоксикации. Если в период острого течения болезни у детей от года до трёх лет вовремя не провести лечение, то заболевание может закончиться летально.

Патогенез балантидиаза

Балантидии являются самыми крупными инфузориями среди других простейших патогенных организмов, которые обитают в кишечнике. В период активной жизнедеятельности они могут достигать 50-80 мкм в длину и 35-60 мкм в ширину. Форма паразитов зачастую бывает овальной или яйцевидной. Их тела покрывает тонкая оболочка — пелликула. Она помогает сохранять форму тел балантидий и снабжает их многочисленными отверстиями. На стадии активного размножения (в вегетативной форме) поверхность паразитов покрыта ресничками, которые играют роль органов движения. Питаются балантидии через отверстие на переднем конце тела. Из него частицы пищи проникают в эндоплазму. Там вокруг этих частиц образуются вакуоли, в которых происходит пищеварение. Непереваренная пища через анальную пору выбрасываются в организм хозяина.

При неблагоприятных условиях размножение балантидий прекращается, они теряют свои реснички и превращаются в цисты, покрываясь двухслойной белковой оболочкой, которая защищает их от разрушительных воздействий извне [5][6][7][8]. В такой резистентной форме паразиты могут “пережидать” неблагоприятный период существования и оставаться жизнеспособными во внешней среде около трёх недель, тогда как в вегетативной форме при таких же условиях балантидии неустойчивы и быстро погибают. В организме павших животных они растворяются в течение 5-6 часов. Цисты устойчивы к высушиванию, хлорсодержащим дезинфицирующим средствам, сохраняются в почве до восьми месяцев. При комнатной температуре, находясь в фекалиях, цисты остаются жизнеспособными около 30 часов, в водопроводной и сточной воде они сохраняются до семи дней [1][2][3].

Балантидии локализуются в толстом кишечнике свиней, серых крыс, крупного рогатого скота, овец или лошадей. Во внешнюю среду в форме цист они попадаются вместе с фекалиями животных, после чего их разносят насекомые. Паразиты попадают в воду, почву и на растения, которые употребляет человек (например, на овощи или зелень). В итоге некачественно обработанные и обсеменённые балантидиями продукты попадают в организм. Там под воздействием желудочного сока паразиты теряют защитную оболочку, проникают в толстый кишечник и начинают активно расти и размножаться [9].

При попадании в толстый кишечник из цист выходит взрослая особь. Она выделяет особый фермент — гиалуронидазу, который помогает растворять слизистую кишечника и внедряться паразиту в стенку кишки, образуя язвы. В нижних отделах кишечника взрослые паразиты вновь превращаются в цисты, попадая во внешнюю среду.

В процесс развития заболевания часто вовлекается аппендикс (придаток толстой кишки), что приводит к развитию острого аппендицита. Также паразиты могут проникнуть в лёгкие через полость живота и диафрагму, вызвав пневмонию. Продукты жизнедеятельности балантидий попадают в воротную вену, по которой они переносятся в печень. Из-за этого в гепатоцитах (клетках печени) начинает скапливаться жир и постепенно развивается стеатоз и мутное набухание печени. Данные изменения структуры печении становятся причиной нарушения углеводного обмена, выработки белков, отложения минеральных веществ и обезвреживания токсических продуктов. Вредные вещества и продукты распада всасываются в кровь, приводя к интоксикации всего организма, нарушению работы почек, миокарда (сердечной мышцы) и центральной нервной системы.

Классификация и стадии развития балантидиаза

Различают острые и хронические формы болезни. Острая форма балантидиаза сопровождается явными клиническими признаками интоксикации, поражением слизистой кишечника, появлением слизи и крови в стуле. Хроническая форма заболевания протекает со слабыми симптомами интоксикации, температура тела изменяется редко, стул не более 2-3 раза в сутки. При осмотре обращает на себя внимание вздутие живота, урчание, незначительная болезненность в области толстого кишечника. Слизь и кровь в стуле присутствует редко. Без специфического лечения болезнь может протекать несколько лет [1][2][3]. При этом наблюдаются периоды ремиссии (несколько месяцев) и обострения (несколько дней или недель). Во время обострения клиническая картина вновь возвращается и напоминает острую форму: температура, жидкий стул со слизью и кровью, боли в животе. В год может быть около 2-4 приступов обострения. Также возможно латентное (субклиническое) течение балантидиаза со скрытыми симптомами. Его диагностируют случайно: при обнаружении паразита в анализах кала.

По тяжести течения балантидиаз бывает лёгким, среднетяжёлым и тяжёлым.

Лёгкая форма болезни протекает с субфебрильной температурой (37,1-38,0°C), кратность стула до пяти раз в сутки, он может содержать в себе примесь слизи и прожилки крови. Симптомы интоксикации слабо выражены, аппетит незначительно снижен, боли в животе умеренные. При обследовании в клиническом анализе крови наблюдаются несущественные изменения.

При среднетяжёлом течении болезнь сопровождается выраженной интоксикацией и потерей аппетита. Возможна рвота, головная боль, боли в животе, выраженный метеоризм, лихорадка до 38,5°C, стул до 10 раз в сутки с содержанием слизи и крови в значительных количествах. При лабораторной диагностике в анализе крови наблюдается сниженный гемоглобин, повышенная СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и эозинофилия (повышенный уровень эозинофилов).

При тяжёлом течении кратность стула может достигать 20 раз в сутки, при этом наблюдаются обильные кровянистые выделения и слизь на фоне выраженной интоксикации. В случае поражения прямой кишки формируются тенезмы — болезненные позывы на дефекацию с малым объёмом стула. Также тяжёлая форма балантидиаза отличается развитием кахексии — истощения и потери веса.

Осложнения балантидиаза

При глубоких язвенных поражениях слизистой кишечника возможно образование прободных язв и перитонита [11]. Они являются частой причиной смерти при балантидиазе [12]. В данном случае развивается картина “острого живота”: возникают резкие боли в животе на фоне высокой температуры, которые усиливаются даже лёжа из-за раздражения брюшины при перитоните. В общем анализе крови отмечается лейкоцитоз (повышенный уровень лейкоцитов), нейтрофилёз (повышенное число нейтрофилов) и увеличенная СОЭ.

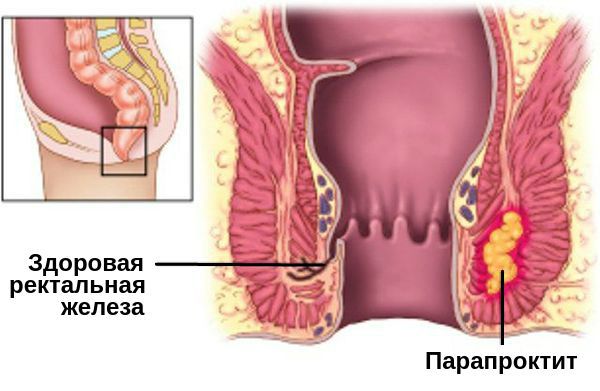

Другим осложнением балантидиаза является парапроктит — воспаление подкожно-жировой клетчатки около прямой кишки. Оно связано с активацией вторичной инфекции при наличии язв на слизистой кишечника. Лечение такого осложнения только хирургическое — вскрытие и дренаж гнойного процесса с последующей антибиотикотерапией.

Поражение лёгких при балантидиазе возникает редко. Как правило, оно может развиться у пациентов с сахарным диабетом, онкологией или нарушением функции лимфоцитов [1].

Диагностика балантидиаза

При постановке диагноза нужно учитывать историю болезни: пребывание в эпидемически неблагоприятных зонах по балантидиазу, контакт с животными или больным человеком, употребление некипячёной воды и немытых продуктов.

В анализе крови отмечается умеренная анемия (снижение гемоглобина), эозинофилия (увеличение количества эозинофилов), повышение СОЭ. При тяжёлом течении формируется выраженная анемия (уровень гемоглобина ниже 90 г/л), увеличивается число лейкоцитов за счёт увеличения нейтрофилов. В кале обнаруживают вегетативную (взрослую) форму паразита.

Для визуализации поражений слизистой кишечника и уточнения поражённого отдела прибегают к колоноскопии (осмотр толстой кишки с помощью эндоскопа) и ирригоскопии (рентген кишечника с использованием контрастного вещества). При проведении эндоскопического исследования возможен забор гистологического материала (отделяемого язв), в котором могут обнаружить вегетативные формы паразита. Это позволяет подтвердить предполагаемый диагноз [8].

При наличии крови в стуле (гемоколите) у детей проводится дифференциальная диагностика с другими состояниями:

- заглатывание крови матери во время родов или из трещин сосков;

- анальная трещина — разрыв слизистой оболочки ануса, который возникает из-за воздействия плотных каловых масс, образующихся при запоре. Такая патология проявляется болью при испражнениях, запорами с отхождением плотного стула с примесью крови или несколькими каплями крови в конце дефекации;

- аллергический энтероколит (обычно на белки коровьего молока). К клиническим проявлениям относятся упорные срыгивания, рвота, стул с содержанием большого количества слизи и примесью крови. Также может наблюдаться поражение кожи в виде сухости и гиперемии [1][2];

- воспалительные заболевания кишечника (неязвенный колит, болезнь Крона);

- хирургическая патология (инвагинация, кишечное кровотечение, полипоз, дивертикул Меккеля и др.);

- острые кишечные инфекции, спровоцированные другими патогенными микроорганизмами: дизентерия, сальмонеллёз, коли-инфекция, кампилобактериоз, антибиотикоассоциированная диарея и амебиаз [10].

Лечение балантидиаза

Основа лечения — назначение антипаразитарных средств. Препаратами выбора являются тетрациклин, метронидазол, паромомицин, окситетрациклин, мономицин и пуромицин [11]. Антипаразитарные препараты обычно принимают внутрь, при тяжёлом течении возможно внутривенное применение. Всего назначают от двух до пяти курсов длительностью 5-10 дней. При подавленном иммунитете лечение будет более длительным [11].

Одновременно с антипаразитарными средствами показана симптоматическая терапия, направленная на дезинтоксикацию. Для этого выполняют оральную регидратацию или внутривенное вливание глюкозо-солевых растворов — регидрона, оралита и др. Такие инфузии позволяют восстановить водно-солевой баланс и нормализовать обмен веществ.

Для купирования болевого синдрома врачи назначают спазмолитические средства. При тяжёлом течении возможно использование препаратов крови для коррекции тяжёлой анемии и диспротеинемии (сниженного уровня альбуминов в крови). При осложнениях — перитоните, перфорации кишечника, паропроктите — показано хирургическое вмешательство.

Также полезным при лечении балантидиаза будет соблюдение диеты. Пациентам рекомендуется включить в рацион молоко, молочные каши из овса, риса, манной крупы и гречки, яйца и злаки [11]. Нежелательно употребление свежего хлеба, сладостей, копчёностей, солений, сырых овощей и зелени.

Эффективность лечения балантидиаза оценивается по исчезновению симпт?