Динамическая кишечная непроходимость прогноз

Кишечная непроходимость — это острое состояние, которое возникает из-за нарушения движения кишечного содержимого. Оно может появиться из-за сниженной моторной функции желудочно-кишечного тракта или вследствие появления механического препятствия. Чаще кишечную непроходимость диагностируют у мужчин 40-60 лет1, женщины болеют чуть реже. Весной и летом обращений к доктору становится больше из-за повышения количества грубой клетчатки в пище. Пациенты с кишечной непроходимостью составляют до 5% среди экстренно госпитализированных в хирургическое отделение.

Классификация кишечной непроходимости

По происхождению заболевание может быть врожденным и приобретенным. Врожденная кишечная непроходимость возникает из-за неправильного формирования кишечной трубки.

По функциональным изменениям кишечная непроходимость классифицируется как:

- Динамическая — вызванная нарушением нормальной моторики:

- спастическая;

- паралитическая.

- Механическая — вызванная препятствием для движения каловых масс:

- обтурационная — перекрытие просвета кишки извне или изнутри;

- странгуляционная — вызванная заворотом или ущемлением кишечной петли, с нарушением кровоснабжения пораженного отдела кишки;

- смешанная (например, при спайках в брюшной полости).

По уровню нахождения препятствия:

- тонкокишечная;

- толстокишечная.

Причины кишечной непроходимости

К развитию кишечной непроходимости предрасполагают некоторые анатомические особенности организма: долихосигма (удлиненная сигмовидная кишка), мегаколон (расширение ободочной или всей толстой кишки). Кроме того, появлению патологии способствуют:

- спайки и новообразования брюшной полости;

- опухоли и инородные тела кишечника;

- желчнокаменная болезнь;

- грыжи передней стенки живота;

- глистные инвазии;

- несбалансированное питание.

Пусковым фактором для кишечной непроходимости может стать:

Одна из частых причин кишечной непроходимости — ущемление грыжи

Фото: shutterstock.com

- переедание;

- непривычная физическая нагрузка;

- расстройство моторной функции кишечника (спазм, запор);

- резкое повышение внутрибрюшного давления (кашель, поднятие тяжестей, натуживание);

- длительный запор с формированием каловых камней;

- сдавление кишечника опухолью извне, либо рост новообразования в просвет кишки;

- попадание инородного тела.

Кроме того, динамическая кишечная непроходимость может развиться при таких патологиях, как:

- черепно-мозговая травма;

- травма позвоночника;

- ишемический инсульт;

- интоксикации при тяжелой почечной, печеночной недостаточности;

- кетоацидоз при декомпенсированном сахарном диабете;

- перитонит;

- острый инфаркт миокарда;

- острый панкреатит;

- сочетанная травма;

- почечная колика;

- отравление солями тяжелых металлов, никотином;

- кишечные инфекции;

- тромбозы брыжеечных артерий (снабжающих кровью кишечник).

Во всех этих случаях нарушается нормальная нервная регуляция кишечника, что приводит к его параличу и, как следствие, нарушению движения содержимого.

Страдает и функция слизистой оболочки кишки. В норме в просвет кишечника выделяется до 10 литров пищеварительных соков, но большая их часть всасывается обратно. При кишечной непроходимости обратное всасывание жидкого содержимого кишечника нарушается и оно скапливается в просвете кишки. В организме начинает нарастать обезвоживание.

В самой же пораженной кишке повышается давление, начинаются бродильные и гнилостные процессы, провоцирующие повышенное газообразование. Из-за этого сдавливаются сосуды и страдает кровообращение слизистой оболочки, которая становится проницаемой для скопившихся в просвете кишечника токсинов. Собственно, с обезвоживанием и интоксикацией и связаны основные симптомы заболевания.

Симптомы кишечной непроходимости

Проявления кишечной непроходимости можно разбить на 3 стадии.

Начальная фаза. Продолжается от 2 до 12 часов.

На этой стадии преобладает внезапно возникшая сильная боль. Если просвет кишечника перекрыт, боли схваткообразные, с интервалом в 2-3 минуты (это связано с прохождением перистальтической волны). При странгуляционной непроходимости боли постоянные, очень сильные, вплоть до развития шока.

По мере развития застоя возникает рвота, сначала съеденной пищей, потом гнилостными массами с каловым запахом. Чем ближе к желудку участок непроходимости, тем раньше начинается рвота.

Также для этого периода характерна задержка стула и газов. При тонкокишечной непроходимости возможны поносы, так как организм рефлекторно пытается освободиться от кишечного содержимого. Однако отхождение стула не приносит облегчение пациенту.

На этом этапе перистальтика кишечника часто усилена, вплоть до того, что видна через стенку живота, а звуки кишечной деятельности слышны на расстоянии. Температура нормальная или пониженная.

Фаза мнимого благополучия (до 36 часов от начала непроходимости)

В этот период боль из схваткообразной становится постоянной. При этом ее интенсивность снижается, что расценивается пациентами как улучшение. На самом деле в это время начинается омертвение стенки кишки на фоне нарушенного кровообращения. Перистальтика кишечника ослабевает, живот вздувается, часто выглядит асимметрично. Отхождение стула и газов прекращается полностью.

Терминальная стадия или фаза перитонита

Живот резко вздут, крайне болезненный, твердый. Температура повышена до 38-39 градусов. На первый план выходят проявления тяжелой интоксикации и обезвоживания, резко падает артериальное давление, из-за чего нарушается кровоснабжение жизненно важных органов и развивается полиорганная недостаточность (нарушение деятельности сердца, почек, мозга).

Диагностика

Диагностика начинается с данных анамнеза (опроса больного) и его осмотра. Из расспроса можно узнать о перенесенных пациентом операциях на брюшной полости, переедании, наличии рыж и грубой растительной пищи в рационе.

При осмотре заметно вздутие живота: на ранних стадиях часто асимметричное, на поздней — равномерное. Также можно обнаружить ущемленную грыжу. Во время болевой схватки нередко видна перистальтическая волна и вздутые петли кишечника.

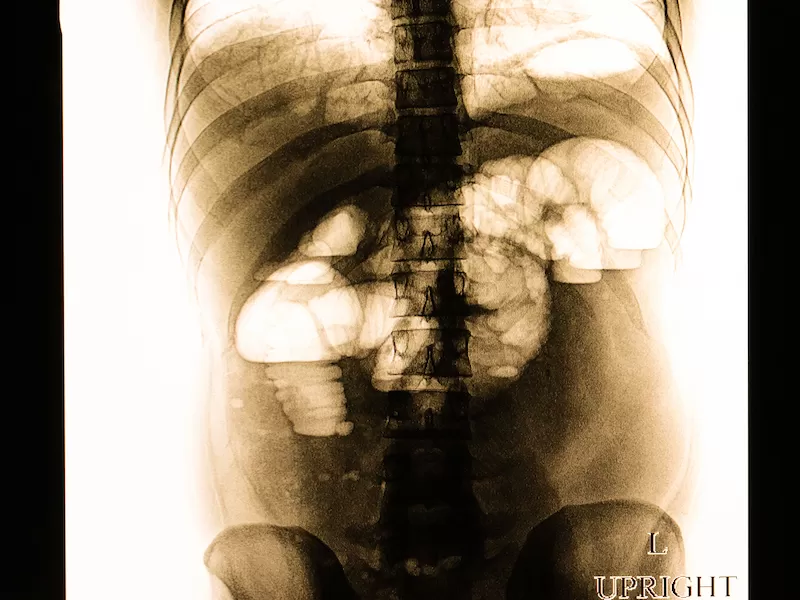

Основной метод диагностики кишечной непроходимости — рентгенография брюшной полости. Она позволяет увидеть горизонтальные уровни жидкости в петлях кишечника и скопления воздуха над ними (этот признак называется чаши Клойбера). Также бывают видны растянутые, заполненные воздухом участки кишечника и складки слизистой оболочки.

Рентгенографические признаки кишечной непроходимости: растянутые петли кишечника, чаши Клойбера

Фото: shutterstock.com

В случаях, когда состояние больного не слишком тяжелое и есть вероятность самопроизвольного разрешения кишечной непроходимости (например, после ручного удаления каловых камней из прямой кишки или в случае так называемого «заворота кишок» для контроля движения каловых масс назначают рентгенографию кишечника с контрастом). Это метод исследования позволяет оценить состояние кишечника в динамике.

При толстокишечной непроходимости может быть назначена колоноскопия. Она позволяет обнаружить острый процесс и при необходимости провести интубацию толстой кишки, восстановив движение ее содержимого. После нормализации общего состояния больного удаление опухоли проходит более благоприятно.

Если по каким-то причинам сделать рентгенографию кишечника нельзя, может быть рекомендовано ультразвуковое исследование брюшной полости. Чтобы оценить общее состояние пациента, назначают клинический и биохимический анализы крови.

Лечение кишечной непроходимости

Пациента с подозрением на это заболевание нужно немедленно госпитализировать в хирургический стационар.

Если кишечная непроходимость странгуляционная (например, при ущемлении грыжи), необходима экстренная операция.

При обтурационной кишечной непроходимости возможна консервативная терапия.

Она включает:

- аспирацию (отсасывание) желудочного и кишечного содержимого — при динамической непроходимости нормализация давления в кишечнике может способствовать восстановлению нормальной моторики;

- сифонную клизму — позволяет вывести каловые камни, газы и кишечное содержимое;

- внутривенное введение растворов электролитов для коррекции обезвоживания;

- спазмолитики.

Если консервативная терапия неэффективна в течение двух часов, рекомендуется операция для восстановления проходимости кишечника.

После коррекции острого состояния назначают симптоматическую терапию (обезболивающие и гастропротекторы, способствующие восстановлению слизистой оболочки кишечника).

Прогноз и профилактика кишечной непроходимости

Прогноз заболевания серьезный — смертность составляет около 8%. Многое зависит от сроков госпитализации пациентов. Если на ранних стадиях процесса прогноз в целом благоприятный, то после развития перитонита летальность резко увеличивается.

Профилактика кишечной непроходимости состоит в правильном сбалансированном питании, предупреждении запоров, своевременном лечении грыж брюшной стенки.

[1] И.В Маев, Е.А. Войновский, О.Э Луцевич и соавт. Острая кишечная непроходимость (методические рекомендации). Доказательная гастроэнтерология, 2013.

Источник

Динамическая кишечная непроходимость (функциональная непроходимость кишечника) – заболевание, которое заключается в значительном снижении или полном прекращении активности поражённого органа без механического препятствия для продвижения. Во время развития недуга зачастую наблюдается застой содержимого кишечника. Среди других форм кишечной непроходимости, данная встречается у каждого десятого пациента. Поражает людей любой возрастной группы, поэтому нередко диагностируется у детей.

Клиническое проявление динамической кишечной непроходимости носит индивидуальный характер. Для установления правильного диагноза требуется комплексная диагностика, которая заключается в тщательном осмотре и выполнении лабораторно-инструментальных обследований.

Выбор тактики лечения болезни обуславливается причинами её формирования. Таким образом, оно может быть консервативным или хирургическим. Если терапия проводилась при помощи операции, то требуются дополнительные меры восстановления, в особенности у детей.

Основные факторы формирования этого заболевания остаются невыясненными. Специалисты из области гастроэнтерологии сходятся во мнении, что причинами могут быть нарушение кровообращения и изменения возбудимости некоторых нервных аппаратов. Другими предрасполагающими источниками подобного расстройства могут быть:

- хроническое протекание заболеваний ЖКТ;

- осложнения после врачебного вмешательства – основная причина появления болезни у детей;

- травматизация живота — что может вызвать кровотечение;

- переломы тазовых костей;

- закупорка кровеносных сосудов;

- протекание острого воспалительного процесса, например, перитонита;

- раздражение стенок кишки инородными предметами;

- острая интоксикация организма – зачастую при проникновении в организм химических элементов. Является самым редким предлогом к формированию этого расстройства.

В основную группу риска входят люди с наличием той или иной стадии ожирения, а также лица пожилого возраста.

Формы кишечной непроходимости

В области гастроэнтерологии принято различать несколько типов динамической кишечной непроходимости – спастическую и паралитическую, каждая из которых имеет свою клиническую картину и способы лечения.

Первый тип недуга встречается довольно редко и происходит из-за локального спазма. Это может быть обусловлено повреждением стенок кишечника посторонним предметом, повышенной возбудимостью организма или хроническим отравлением. Основными признаками такого типа заболевания являются:

- кратковременные приступы сильной и резкой боли;

- незначительное повышение температуры;

- однократная рвота;

- длительное отсутствие позывов к опорожнению.

При этом следует отметить, что состояние человека остаётся удовлетворительным. В большинстве случаев устранение болезни выполняется консервативными методиками.

Вторая разновидность заболевания – паралитическая. Формируется на фоне перитонита и протекания инфекционных процессов. Кроме этого, такой тип недуга является наиболее частым осложнением после врачебного вмешательства на органах брюшной полости. Подобное расстройство никогда не бывает самостоятельным, а, наоборот, считается наиболее частым осложнением при непроходимости кишечника. Симптоматика при этом выражается в следующих признаках:

- увеличение размеров живота;

- равномерное распространение болезненности по передней стенке брюшной полости;

- частые приступы рвоты;

- не отхождение каловых масс и газов.

Основной способ лечения – хирургическая операция, поскольку консервативные способы не дают должного эффекта.

Несмотря на индивидуальное протекание болезни, в некоторых случаях бессимптомное, динамическая непроходимость кишечника выражается в следующих признаках:

- болевой синдром. В зависимости от формы заболевания может быть постоянным и схваткообразным, или же проявляться резкими приступами. Нередко болезненность может распространяться на спину или область поясницы;

- нарушение в отхождении каловых масс и газов – наблюдаются не у всех пациентов, а только при течении паралитической формы;

- увеличение размеров живота;

- редкая рвота. Частой она может быть, только если причиной формирования заболевания стал перитонит. Рвотные массы могут иметь примеси ярко-зелёной слизи;

- чрезмерная сухость в ротовой полости.

Непроходимость кишечника у детей сопровождается сильной слабостью и возрастанием показателей температуры тела. В случаях спастической непроходимости газообразование остаётся нормальным.

Установлению точного диагноза способствует проведение лабораторных анализов и инструментальных медицинских мероприятий. Но перед их назначением, специалисту необходимо ознакомиться с анамнезом и историей болезни пациента. После этого выполняется тщательный опрос и осмотр, взрослого или ребёнка, который обязательно включает пальпацию передней стенки брюшной полости. Эти мероприятия помогут специалисту выявить возможные источники появления недуга, а также определить наличие и степень интенсивности проявления симптоматики.

Лабораторные исследования включают в себя осуществление общего и биохимического анализа крови для выявления изменений её состава, способности к свёртываемости и для оценки состояния внутренних органов. Помимо этого, выполняется ректальное исследование, во время которого определяется наличие тёмной крови и слизи.

Основу диагностики динамической кишечной непроходимости составляют инструментальные исследования:

- рентгенография органов брюшной полости – даёт возможность распознать заболевание и отличить его от других расстройств со схожей клинической картиной;

- УЗИ;

- ирригография – основная методика диагностики, которая заключается в рентгеновском исследовании толстого кишечника, при помощи введения в организм контрастного вещества и воздуха. Такая процедура даёт возможность определить инвагинацию;

- колоноскопия – эндоскопическое исследование поражённого органа.

Если пациентом является ребёнок, необходима дополнительная консультация такого специалиста, как детский хирург.

Цель проведения диагностики заключается в том, чтобы определить вид кишечной непроходимости. В отличие от динамической, механическая форма патологического процесса требует немедленного проведения операции.

Вне зависимости от разновидности динамической кишечной непроходимости терапия направлена на устранение источников формирования заболевания. Лечение спастической формы в большинстве случаев проводится консервативными способами, которые включают в себя:

- медикаментозную терапию – для устранения симптомов и основной причины недуга;

- физиотерапию;

- назначение очистительных клизм.

Этого бывает вполне достаточно для ликвидации недуга, особенно, что касается детей.

Лечение паралитической непроходимости заключается в выполнении хирургических операций. Для этого осуществляют лапаротомию с ручным расправлением инвагинанта или иссечение поражённого участка. Кроме этого, необходимо постоянное зондирование для удаления застойного содержимого.

После проведения какой-либо операции, рекомендуется обеспечение правильного питания. В случаях осуществления дезинвагинации, через шесть часов после процедуры можно пить тёплый чай. Со второго дня назначают диетическое питание. При иссечении омертвевшего участка, употреблять жидкость рекомендуется со второго дня с момента проведения вмешательства.

При отсутствии своевременного и адекватного лечения, болезнь может привести к развитию нескольких тяжёлых осложнений:

- развитие перитонита – при условии, что он не был причиной формирования болезни. Его появлению способствует некроз стенок поражённого органа;

- инвагинация – внедрение одной части кишечника в просвет другой;

- заражение крови, которое может возникать на фоне операбельного вмешательства.

Предотвратить такое развитие патологического процесса можно, если при первых же симптомах обращаться за компетентной медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

Специфических профилактических мероприятий касательно динамической непроходимости кишечника не существует. Для предупреждения подобных патологий необходимо придерживаться нескольких правил:

- вести здоровый образ жизни;

- своевременно устранять болезни, которые могут привести к формированию кишечной непроходимости;

- при обнаружении первых признаков нарушения стула, как можно скорее обращаться за помощью к специалистам;

- правильно питаться, в соответствии с возрастной категорией и особенностями организма;

- следить за массой тела, не допускать ожирения;

- регулярно проходить профилактические осмотры у гастроэнтеролога.

Прогноз при таком недуге полностью зависит от сроков развития болезни и эффективности лечения. Неблагоприятный исход наступает при формировании осложнений.

Источник

Кишечная непроходимость – нарушение пассажа содержимого по кишечнику, вызванное обтурацией его просвета, сдавлением, спазмом, расстройствами гемодинамики или иннервации. Клинически кишечная непроходимость проявляется схваткообразными болями в животе, тошнотой, рвотой, задержкой стула и отхождения газов. В диагностике кишечной непроходимости учитываются данные физикального обследования (пальпации, перкуссии, аускультации живота), пальцевого ректального исследования, обзорной рентгенографии брюшной полости, контрастной рентгенографии, колоноскопии, лапароскопии. При некоторых видах кишечной непроходимости возможна консервативная тактика; в остальных случаях проводится хирургического вмешательство, целью которого служит восстановление пассажа содержимого по кишечнику или его наружное отведение, резекция нежизнеспособного участка кишки.

Общие сведения

Кишечная непроходимость (илеус) не является самостоятельной нозологической формой; в гастроэнтерологии и колопроктологии данное состояние развивается при самых различных заболеваниях. Кишечная непроходимость составляет около 3,8% всех неотложных состояний в абдоминальной хирургии. При кишечной непроходимости нарушается продвижение содержимого (химуса) – полупереваренных пищевых масс по пищеварительному тракту.

Кишечная непроходимость – это полиэтиологический синдром, который может быть обусловлен множеством причин и иметь различные формы. Своевременность и правильность диагностики кишечной непроходимости являются решающими факторами в исходе этого тяжелого состояния.

Кишечная непроходимость

Причины кишечной непроходимости

Развитие различных форм кишечной непроходимости обусловлено своими причинами. Так, спастическая непроходимость развивается в результате рефлекторного спазма кишечника, который может быть обусловлен механическим и болевыми раздражением при глистных инвазиях, инородных телах кишечника, ушибах и гематомах живота, остром панкреатите, нефролитиазе и почечной колике, желчной колике, базальной пневмонии, плеврите, гемо- и пневмотораксе, переломах ребер, остром инфаркте миокарда и др. патологических состояниях. Кроме этого, развитие динамической спастической кишечной непроходимости может быть связано с органическими и функциональными поражениями нервной системы (ЧМТ, психической травмой, спинномозговой травмой, ишемическим инсультом и др.), а также дисциркуляторными нарушениями (тромбозами и эмболиями мезентериальных сосудов, дизентерией, васкулитами), болезнью Гиршпрунга.

К паралитической кишечной непроходимости приводят парезы и параличи кишечника, которые могут развиваться вследствие перитонита, оперативных вмешательств на брюшной полости, гемоперитониума, отравлений морфином, солями тяжелых металлов, пищевых токсикоинфекций и т. д.

При различных видах механической кишечной непроходимости имеет место механические препятствия на пути продвижения пищевых масс. Обтурационная кишечная непроходимость может вызываться каловыми камнями, желчными конкрементами, безоарами, скоплением глистов; внутрипросветным раком кишечника, инородным телом; сдалением кишечника извне опухолями органов брюшной полости, малого таза, почки.

Странгуляционная кишечная непроходимость характеризуется не только сдавлением просвета кишки, но и компрессией брыжеечных сосудов, что может наблюдаться при ущемлении грыжи, завороте кишок, инвагинации, узлообразовании – перехлестывании и закручивании между собой петель кишки. Развитие данных нарушений может быть обусловлено наличием длинной брыжейки кишки, рубцовых тяжей, спаек, сращений между петлями кишечника; резким снижение массы тела, длительным голоданием с последующим перееданием; внезапным повышением внутрибрюшного давления.

Причиной сосудистой кишечной непроходимости выступает острая окклюзия мезентериальных сосудов вследствие тромбоза и эмболии брыжеечных артерий и вен. В основе развития врожденной кишечной непроходимости, как правило, лежат аномалии развития кишечной трубки (удвоение, атрезия, меккелев дивертикул и др.).

Классификация

Существует несколько вариантов классификации кишечной непроходимости, учитывающих различные патогенетические, анатомические и клинические механизмы. В зависимости от всех этих факторов применяется дифференцированный подход к лечению кишечной непроходимости.

По морфофункциональным причинам выделяют:

1. динамическую кишечную непроходимость, которая, в свою очередь, может быть спастической и паралитической.

2. механическую кишечную непроходимость, включающую формы:

- странгуляционую (заворот, ущемление, узлообразование)

- обтурационную (интраинтестинальную, экстраинтестинальную)

- смешанную (спаечную непроходимость, инвагинацию)

3. сосудистую кишечную непроходимость, обусловленную инфарктом кишечника.

По уровню расположения препятствия для пассажа пищевых масс различают высокую и низкую тонкокишечную непроходимость (60-70%), толстокишечную непроходимость (30-40%). По степени нарушения проходимости пищеварительного тракта кишечная непроходимость может быть полной или частичной; по клиническому течению – острой, подострой и хронической. По времени формирования нарушений проходимости кишечника дифференцируют врожденную кишечную непроходимость, связанную с эмбриональными пороками развития кишечника, а также приобретенную (вторичную) непроходимость, обусловленную другими причинами.

В развитии острой кишечной непроходимости выделяют несколько фаз (стадий). В так называемой фазе «илеусного крика», которая продолжается от 2-х до 12-14 часов, превалируют боль и местная абдоминальная симптоматика. Сменяющая первую фазу стадия интоксикации длится от 12-ти до 36 часов и характеризуется «мнимым благополучием» – уменьшением интенсивности схваткообразных болей, ослаблением кишечной перистальтики. Одновременно с этим отмечается неотхождение газов, задержка стула, вздутие и асимметрия живота. В поздней, терминальной стадии кишечной непроходимости, наступающей спустя 36 часов от начала заболевания, развиваются резкие нарушения гемодинамики и перитонит.

Симптомы кишечной непроходимости

Независимо от типа и уровня кишечной непроходимости имеет место выраженный болевой синдром, рвота, задержка стула и неотхождение газов.

Абдоминальные боли носят схваткообразный нестерпимый характер. Во время схватки, которая совпадает с перистальтической волной, лицо пациента искажается от боли, он стонет, принимает различные вынужденные положения (на корточках, коленно-локтевое). На высоте болевого приступа появляются симптомы шока: бледность кожи, холодный пот, гипотония, тахикардия. Стихание болей может являться очень коварным признаком, свидетельствующим о некрозе кишечника и гибели нервных окончаний. После мнимого затишья, на вторые сутки от начала развития кишечной непроходимости, неизбежно возникает перитонит.

Другим, характерным для кишечной непроходимости признаком, служит рвота. Особенно обильная и многократная рвота, не приносящая облегчения, развивается при тонкокишечной непроходимости. Вначале рвотные массы содержат остатки пища, затем желчь, в позднем периоде – кишечное содержимое (каловая рвота) с гнилостным запахом. При низкой кишечной непроходимости рвота, как правило, повторяется 1-2 раза.

Типичным симптомом низкой кишечной непроходимости является задержка стула и отхождения газов. Пальцевое ректальное исследование обнаруживает отсутствие кала в прямой кишке, растянутость ампулы, зияние сфинктера. При высокой непроходимости тонкой кишки задержки стула может не быть; опорожнение низлежащих отделов кишечника происходит самостоятельно или после клизмы.

При кишечной непроходимости обращает внимание вздутие и асимметричность живота, видимая на глаз перистальтика.

Диагностика

При перкуссии живота у пациентов с кишечной непроходимостью определяется тимпанит с металлическим оттенком (симптом Кивуля) и притупление перкуторного звука. Аускультативно в ранней фазе выявляются усиленная кишечная перистальтика, «шум плеска»; в поздней фазе – ослабление перистальтики, шум падающей капли. При кишечной непроходимости пальпируется растянутая кишечная петля (симптом Валя); в поздние сроки – ригидность передней брюшной стенки.

Важное диагностическое значение имеет проведение ректального и влагалищного исследования, с помощью которых можно выявить обтурацию прямой кишки, опухоли малого таза. Объективность наличия кишечной непроходимости подтверждается при проведении инструментальных исследований.

При обзорной рентгенографии брюшной полости определяются характерные кишечные арки (раздутая газом кишка с уровнями жидкости), чаши Клойбера (куполообразные просветления над горизонтальным уровнем жидкости), симптом перистости (наличие поперечной исчерченности кишки). Рентгеноконтрастное исследование ЖКТ применяется в затруднительных диагностических случаях. В зависимости от уровня кишечной непроходимости может использоваться рентгенография пассажа бария по кишечнику или ирригоскопия. Колоноскопия позволяет осмотреть дистальные отделы толстого кишечника, выявить причину обтурации кишки и в ряде случаев – разрешить явления острой кишечной непроходимости.

Проведение УЗИ брюшной полости при кишечной непроходимости затруднено из-за выраженной пневматизации кишечника, однако исследование в ряде случаев помогает обнаружить опухоли или воспалительные инфильтраты. В ходе диагностики острую кишечную непроходимость следует дифференцировать от острого аппендицита, прободной язвы желудка и 12-перстной кишки, острого панкреатита и холецистита, почечной колики, внематочной беременности.

Лечение кишечной непроходимости

При подозрении на кишечную непроходимость производится экстренная госпитализация пациента в хирургический стационар. До осмотра врача категорически воспрещается ставить клизмы, вводить обезболивающие, принимать слабительные препараты, выполнять промывание желудка.

При отсутствии перитонита в условиях стационара производят декомпрессию ЖКТ путем аспирации желудочно-кишечного содержимого через тонкий назогастральный зонд и постановки сифонной клизмы. При схваткообразных болях и выраженной перистальтике вводятся спазмолитические средства (атропин, платифиллин, дротаверин), при парезе кишечника – стимулирующие моторику кишечника препараты (неостигмин); выполняется новокаиновая паранефральная блокада. С целью коррекции водно-электролитного баланса назначается внутривенное введение солевых растворов.

Если в результате предпринимаемых мер кишечная непроходимость не разрешается, следует думать о механическом илеусе, требующем срочного хирургического вмешательства. Операция при кишечной непроходимости направлена на устранение механической обструкции, резекцию нежизнеспособного участка кишки, предотвращение повторного нарушения проходимости.

При непроходимости тонкой кишки может выполняться резекция тонкой кишки с наложением энтероэнтероанастомоза или энтероколоанастомоза; деинвагинация, раскручивание заворота петель кишечника, рассечение спаек и т. д. При кишечной непроходимости, обусловленной опухолью толстой кишки, производится гемиколонэктомия и наложение временной колостомы. При неоперабельных опухолях толстого кишечника накладывается обходной анастомоз; при развитии перитонита выполняется трансверзостомия.

В послеоперационном периоде проводится возмещение ОЦК, дезинтоксикационная, антибактериальная терапия, коррекция белкового и электролитного баланса, стимуляция моторики кишечника.

Прогноз и профилактика

Прогноз при кишечной непроходимости зависит от срока начала и полноты объема проводимого лечения. Неблагоприятный исход наступает при поздно распознанной кишечной непроходимости, у ослабленных и пожилых пациентов, при неоперабельных опухолях. При выраженном спаечном процессе в брюшной полости возможны рецидивы кишечной непроходимости.

Профилактика развития кишечной непроходимости включает своевременный скрининг и удаление опухолей кишечника, предупреждение спаечной болезни, устранение глистной инвазии, правильное питание, избегание травм и т. д. При подозрении на кишечную непроходимость необходимо незамедлительное обращение к врачу.

Источник