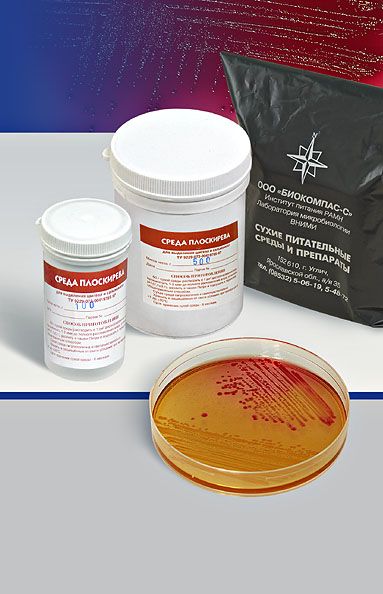

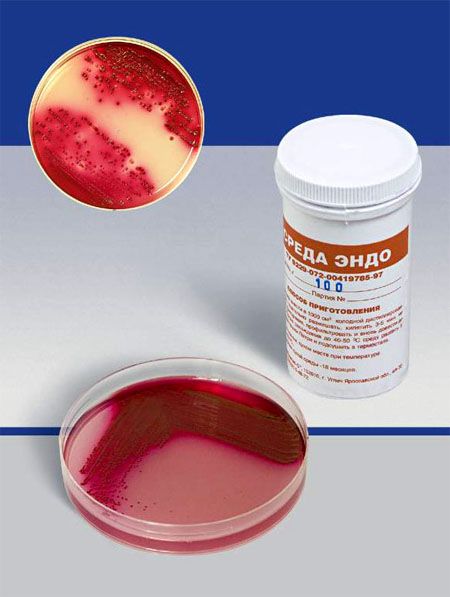

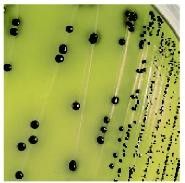

Характер роста кишечной палочки на среде эндо

Эшерихии (кишечная палочка)

История открытия.

Впервые были выделены из кишечника ребенка и описаны в 1885 г. немецким врачом-педиатром Теодором Эшерихом.

Таксономия. Семейство | Enterobacteriaceae |

Триба | Escherichieae |

Род | Escherichia |

Виды | E. сoli и другие, всего 5 видов |

Морфология и тинкториальные свойства.

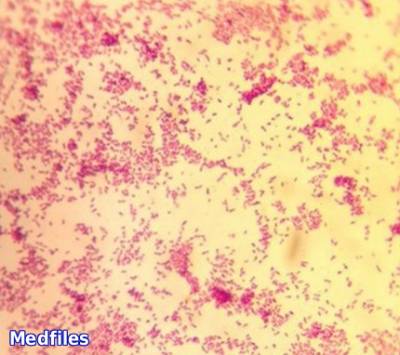

E. сoli представляют собой грамотрицательные прямые с закругленными концами палочки размером 0,4-0,-2-6 мкм, в мазках располагаются беспорядочно, подвижные (перетрихи), имеют микрокапсулу, пили I и II типов, спор не образуют.

Культуральные свойства.

E.сoli – факультативные анаэробы, хемоорганогетеротрофы. Не требовательны к условиям культивирования. Оптимальные условия культивирования: температура 37 С, рН 7,2-7,5, длительность культивирования – 24-48 часа. Хорошо растут на простых питательных средах (МПБ, МПА). В МПБ наблюдается рост в виде диффузного помутнения с последующим образованием осадка. На МПА образуют колонии в S-форме: слабовыпуклые полупрозрачные колонии с ровными краями и гладкой, блестящей поверхностью среднего размера. Возможен рост в R-форме (колонии с изрезанными краями, шероховатой поверхностью), иногда вырастают слизистые колонии (М-форма).

Дают характерный рост на дифференциально-диагностических средах: Эндо (малиновые колонии с металлическим блеском); Левина (темно-синие колонии с металлическим блеском), Плоскирева (розовые колонии с металлическим блеском), Ресселя и Олькеницкого. На кровяном агаре могут давать гемолиз.

Биохимические свойства.

E. сoli обладают высокой ферментативной активностью. Каталазоположительны и оксидазоотрицательны. Реакция Фогеса-Проскауэра отрицательная. Разлагают сахара (глюкозу, лактозу, маннит, арабинозу, сахарозу и др.) до кислоты и газа. Разложение лактозы до кислоты и газа является отличительным признаком эшерихий от других энтеробактерий. Восстанавливают нитраты в нитриты, образуют индол, аммиак, не продуцируют сероводород, не разжижают желатин.

Антигенная структура.

Антигенная структура сложная. Имеются О-, Н-, К- (L, В, А), М-антигены, фимбриальные, рибосомные и многие другие антигены. При сероидентификации наибольшее значение имеют О-, Н-, К- антигены.

* О – соматический антиген, липополисахарид клеточной стенки, термостабильный, спиртоустойчивый, групповой (?171 серогруппа).

* Н – жгутиковый антиген, белок флагеллин , типовой (более 57 серотипов).

* К – капсульный антиген , кислый полисахарид, тоже типовой (более 97 серотипов). К-антиген не однороден – в зависимости от устойчивости к температуре выделяют 3 его разновидности :

– L – термолабильный антиген (разрушается при нагревании до 600С);

– А – термостабильный (выдерживает 2-3-часовое кипячение);

– В – промежуточный по термолабильности между А и L (выдерживает нагревание до 60С в течение часа, но разрушается при кипячении).

Серовары эшерихий обозначают с указанием антигенной формулы: О26:К60: Н2…

Факторы патогенности.

1. Токсины:

* эндотоксин – оказывает на организм человека пирогенное и токсическое (снижение АД, нейротоксичность) действие, подавляет фагоцитоз;

* экзотоксины образуют некоторые штаммы кишечной палочки:

– энтеротоскин (ЭТКП);

– цитотоксин с гемолитическим и некротическим действием (ЭИКП, ЭГКП).

2. Структурные и химические компоненты клетки:

* пили I (адгезия) и II (конъюгация) типов;

* капсула и Т-белок клеточной стенки (адгезия, подавление фагоцитоза);

* плазмиды (у E. сoli обнаружены Col-, R-, F-, Hly-, Ent-плазмиды, а также плазмиды, кодирующие синтез факторов адгезии).

Резистентность.

E. сoli обладают хорошей выживаемостью во внешней среде, сохраняются в почве и воде несколько месяцев. При 56С гибнут в течении 1 часа, нагревание до 60С выдерживают не более 15-20 мин, при кипячении погибают мгновенно. Чувствительны к дезинфицирующим средствам и антибиотикам.

Экология и роль в патологии.

Различают условно-патогенные и диареегенные E. сoli.

Условно-патогенные E. сoli входят в состав микрофлоры кишечника человека, млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. С испражнениями E. сoli выделяются в окружающую среду. Кишечная палочка является санитарно-показательным микроорганизмом, ее обнаружение свидетельствует о свежем фекальном загрязнении объектов внешней среды.

Условно-патогенные E. сoli вызывают эндогенные гнойно-воспалительные процессы различной локализации (инфекции мочевыводящих путей, нагноение ран, холецистит, аппендицит, перитонит, конъюктивит, отит, пневмонии, менингиты…) вплоть до сепсиса, чаще на фоне ИДС.

Диареегенные E. сoli являются возбудителями экзогенных инфекций – эшерихиозов (острые кишечные заболевания, протекающие по типу энтеритов и энтероколитов) и пищевые отравления.

Эпидемиология.

Заболевания, вызванные E. сoli, распространено повсеместно.

Источник инфекции: больные и бактерионосители.

Механизм передачи: фекально-оральный (пути: пищевой, контактно-бытовой и реже водный).

Патогенез и клинические проявления.

Диареегенные серовары кишечной палочки разделены на 5 групп:

* Энтеропатогенные (ЭПКП);

* Энтеротоксигенные (ЭТКП);

* Энтероинвазивные (ЭИКП);

* Энтерогеморрагические (ЭГКП);

* Энтероадгезивные (ЭАКП).

Кроме вышеперечисленных выделяют диффузноприлипаемые кишечные палочки (пока недостаточно изучены).

Морфологически представители разных групп не отличимы друг от друга; их дифференцируют по антигенной структуре и по факторам патогенности.

ЭПКП – вызывают эшерихиозы у детей до 1 года (чаще у детей, находящихся на искусственном вскармливании). Возбудители поражают эпителий тонкого кишечника: адсорбируясь на поверхности энтероцитов за счет белка наружной мембраны (интимина), размножаются здесь и повреждают микроворсинки, вызывая их отторжение. Развивающаяся при этом воспалительная реакция обусловлена действием эндотоскина, который освобождается при разрушении кишечных палочек. Основные клинические проявления: диарея, рвота, срыгивание пищи, признаки обезвоживания организма, гипотрофия. Течение болезни – тяжелое, может длиться неделями.

ЭТКП вызывают холероподобные заболевания у детей и взрослых. При помощи пилей они прикрепляются к эпителию нижних отделов тонкого кишечника, размножаются благодаря CF (фактор колонизации) и продуцируют 2 типа токсинов: LT (термолабильный, по механизму действия напоминает экзотоксин холерного вибриона) и ST (термостабильный). LT и ST увеличивают в клетках эпителия содержание цАМФ и цГМФ соответственно, что вызывает нарушение транспорта молекулярного железа и повышенному выходу воды из клеток. Это нарушает водно-солевой баланс в кишечнике и приводит к развитию водянистой диареи. Заболевание по характеру течения напоминает легкую форму холеры (в литературе его часто называют диареей путешественников).

ЭИКП вызывают дизентериеподобное заболевание у детей и взрослых. Адсорбируются на клетках эпителия нижних отделов толстой кишки, проникают внутрь клеток, размножаются, выделяют шигеллоподобный токсин и разрушают клетки. Распространяясь по межклеточным пространствам, они поражают соседние клетки, образуя язвы. Клинические симптомы: вначале – водянистая диарея, затем в испражнениях появляется примесь слизи и крови.

ЭГКП – возбудители геморрагической диареи и гемолитического уремического синдрома, поражая преимущественно детей. Возбудители выделяют шигелоподобный цитотоксин, вызывающий разрушение эндотелия сосудов (блокирует синтез белков на рибосомах) кишечника и почек, в результате чего развиваются ишемия и некроз клеток. Клинически наблюдается геморрагический колит (кровавый понос) и гемолитический уремический синдром (гемолитическая анемия и почечная недостаточность), которые протекают тяжело и нередко с летальным исходом.

ЭАКП (описаны в 1985 г.у) способны быстро прикрепляться к поверхности клеток и колонизировать разные отделы кишечника, но чаще поражают толстую кишку. Цитотоксинов они не образуют, в клетки не проникают. Клинически заболевание характеризуется упорным диарейным синдромом.

Иммунитет.

После перенесения эшерихиозов формируется гуморальный типоспецифический иммунитет, наблюдается выработка местного иммунитета (SIgA). Образующие антитела не обладают протективными свойствами.

У детей первого года жизни пассивный трансплацентарный иммунитет обеспечивается проходящими через плаценту антителам и антителам, поступающими с материнским молоком. Также с женским молоком передаются и мукополисахариды, способствующие размножению лакто- и бифидобактерий – антагонистов возбудителей эшерихиозов.

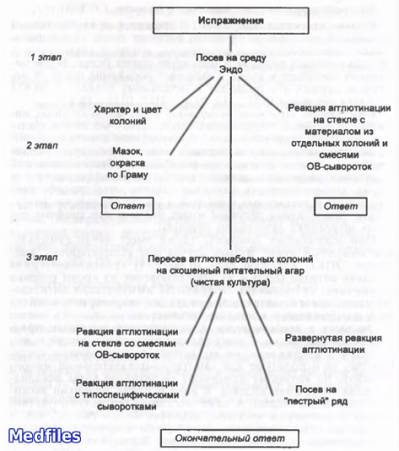

Микробиологическая диагностика.

Исследуемый материал: при кишечных эшерихиозах – испражнения, рвотные массы, у грудных детей мазки из зева, при эндогенной инфекции – материал из соответствующего очага (моча, отделяемое раны, кровь…).

1. Бактериоскопический метод.

2. Бактериологичекий метод (основной) – выделение чистой культуры возбудителя, ее идентификация, определение чувствительности к антибиотикам.

3. Серологический метод:

* РА с поли-(ОВ) и моновалентными агглютинирующими эшерихиозными сыворотками;

* ИФА;

* РИФ.

4. Молекулярно-биологический метод (ПЦР, ДНК-зонды).

Специфическая профилактика не разработана.

Неспецифическая профилактика: ранняя диагностика, изоляция больных, регулярное профилактическое обследование работников детских учреждений и ЛПУ. Большое значение имеет строгое соблюдение санэпидрежима в этих учреждениях.

Принципы терапии: диета, ХТП (нитрофураны, фторхинолоны), при генерализованных формах – антибиотики с учетом чувствительности, спецефическое лечение – коли-бактериофаг, лакто- и бифидосодержащие пробиотики.

Источник

На среде Эндо кишечная палочка образует круглые, выпуклые, гладкие колонии малиново-красного цвета с металлическим блеском. Среда Эндо — это дифференциально-диагностическая среда, которая кроме питательной основы, среда содержит 1% лактозу и насыщенный спиртовой раствор основного фуксина. Свежеприготовленная среда Эндо бесцветна или слегка розовая. При росте на этой среде кишечная палочка разлагает лактозу, образуются кислые продукты, они восстанавливают фуксин из бесцветного соединения в красный и поэтому вырастают колонии, окрашенные в малиново-красный цвет.

3. Изучить развёрнутую реакцию агглютинации с “живой” и “гретой” культурой при идентификации возбудителя колиэнтеритов.

Метод диагностики: бактериологический

Ингредиенты реакции: бактериальная суспензия (взвесь бактерий в физиологическом растворе), диагностические сыворотки, содержащие антитела к О55 и К11 антигенам, физиологический раствор.

Постановка: Диагностические сыворотки разводят в двух рядах, используя физиологический раствор. Для приготовления бактериальной суспензии добавить культуру с поверхности питательной среды в 3-5 мл физиологического раствора, разлить взвесь в 2 стерильные пробирки. Одну из них прогреть на водяной бане при 100°С в течение часа. В первый ряд добавляем несколько капель «живой» бактериальной суспензии, во второй ряд добавляем несколько капель бактериальной суспензии, «гретой» на водяной бане. Инкубируем в термостате 24 часа и учитываем результат.

Учет реакций агглютинации: Положительный результат — образование белого зонтика, отрицательный образование белой пуговки. Реакция считается положительной, если агглютинация с гретой культурой отмечается в разведении сыворотки не ниже половины титра сыворотки, а с живой не менее, чем 1:200 (диагностический титр реакции). Если реакция положительна, то выдают ответ в следующей формулировке “Выделена патогенная кишечная палочка серовара О55:К11.

Учесть биохимические свойства E. coli.

Ингредиенты: Среда Ресселя, которая содержит лактозу и глюкозу и пестрый ряд Гиса, состоящий из пяти углеводов. Кроме питательной основы и углевода к среде добавлен индикатор. Исходный цвет среды розовый, при образовании кислоты цвет среды становится синим. Газообразование улавливают с помощью поплавков-коротких стеклянных трубочек, запаянных с одного конца, помещенных в питательную среду, открытым концом вниз. Образование индола и сероводорода определено с помощью индикаторных бумажек. При образовании индола индикаторная бумажка, пропитанная насыщенным раствором щавелевой кислоты, розовеет. При образования сероводорода индикаторная бумажка, пропитанная уксуснокислым свинцом, чернеет.

Постановка: Пересев колоний со среды Ресселя на ряд Гиса и МПБ и инкубация 24 часа в термостате.

Биохимические изменения на пестром ряду с посевом кишечной палочки

| Лактоза | Глюкоза | Маннит | Мальтоза | Сахароза | МПБ | |

| Индол | Сероводород | |||||

| До кислоты и газа | До кислоты и газа | До кислоты и газа | До кислоты и газа | – | + | – |

Таким образом, для кишечной палочки характерна ферментация лактозы, глюкозы, мальтозы и маннита с образованием кислоты и газа, отсутствие ферментации сахарозы и образование индола.

Заполнить таблицу «Заболевания, вызываемые диареегенными E. сoli».

Решение ситуационных задач

III модуль «Кишечные инфекции»

Занятие № 2

ТЕМА: Микробиологическая диагностика дизентерии, брюшного тифа, паратифов А и В, сальмонеллезных гастроэнтеритов

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать таксономию, основные свойства возбудителей, эпидемиологию, микробиологическую диагностику, принципы профилактики и лечения

уметь:учитывать характер роста на средах Эндо, Левина возбудителей дизентерии, ставить реакцию агглютинации на стекле, делать пересев на среду Ресселя, учитывать их биохимические свойства и реакцию агглютинации с парными сыворотками, реакцию Видаля

Задание на дом

1. Вопросы для самоподготовки:

1) Характеристика биологических свойств и особенности микробиологической диагностики дизентерии.

2) Характеристика биологических свойств и особенности микробиологической диагностики брюшного тифа, паратифов А и В.

3) Характеристика биологических свойств и особенности микробиологической диагностики сальмонеллёзных гастроэнтеритов.

Источник

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ

(для просмотра изображений в полном размере, щелкните по ним правой кнопкой мыши и выберите пункт “ОТКРЫТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ В НОВОЙ ВКЛАДКЕ”)

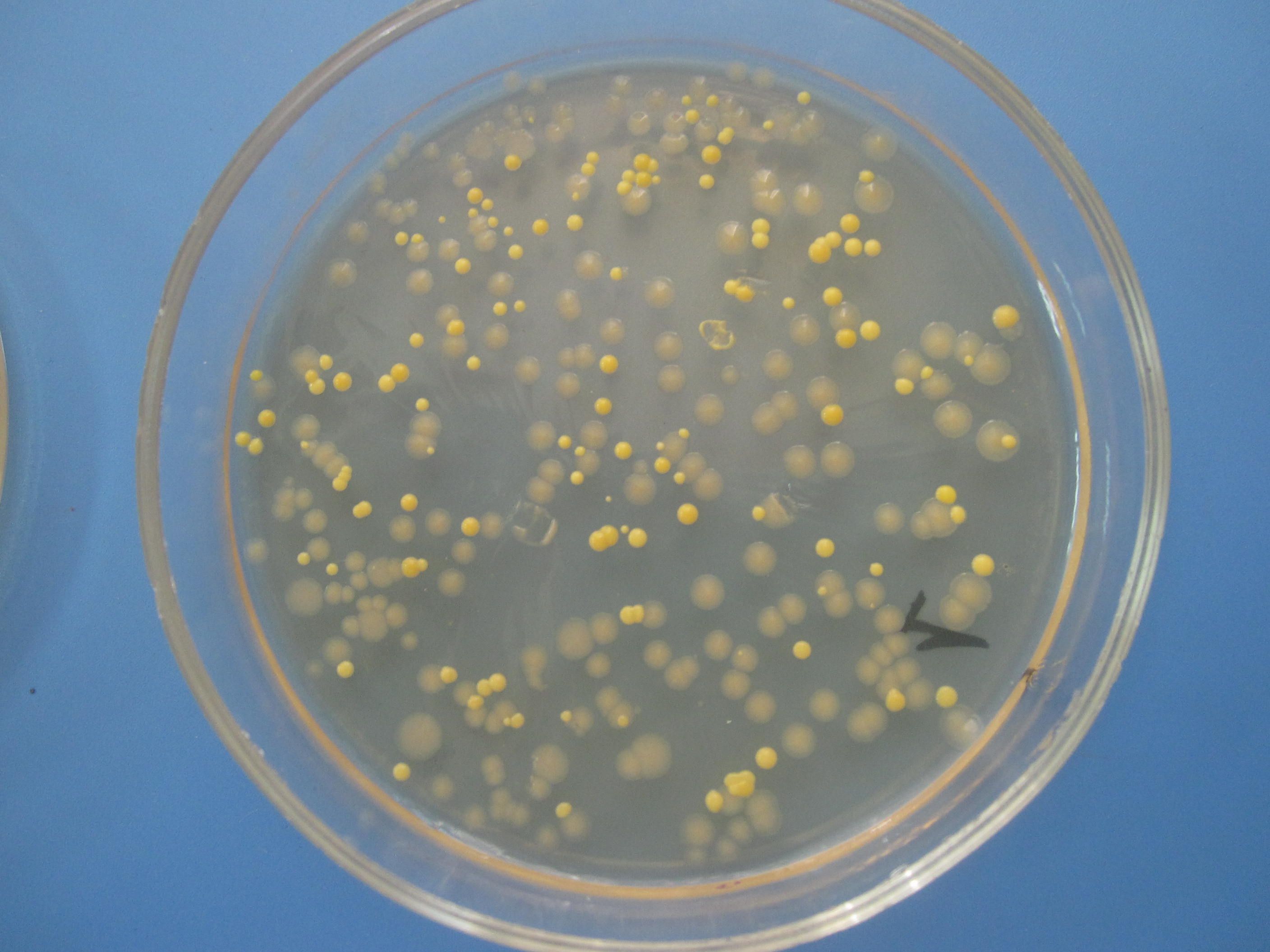

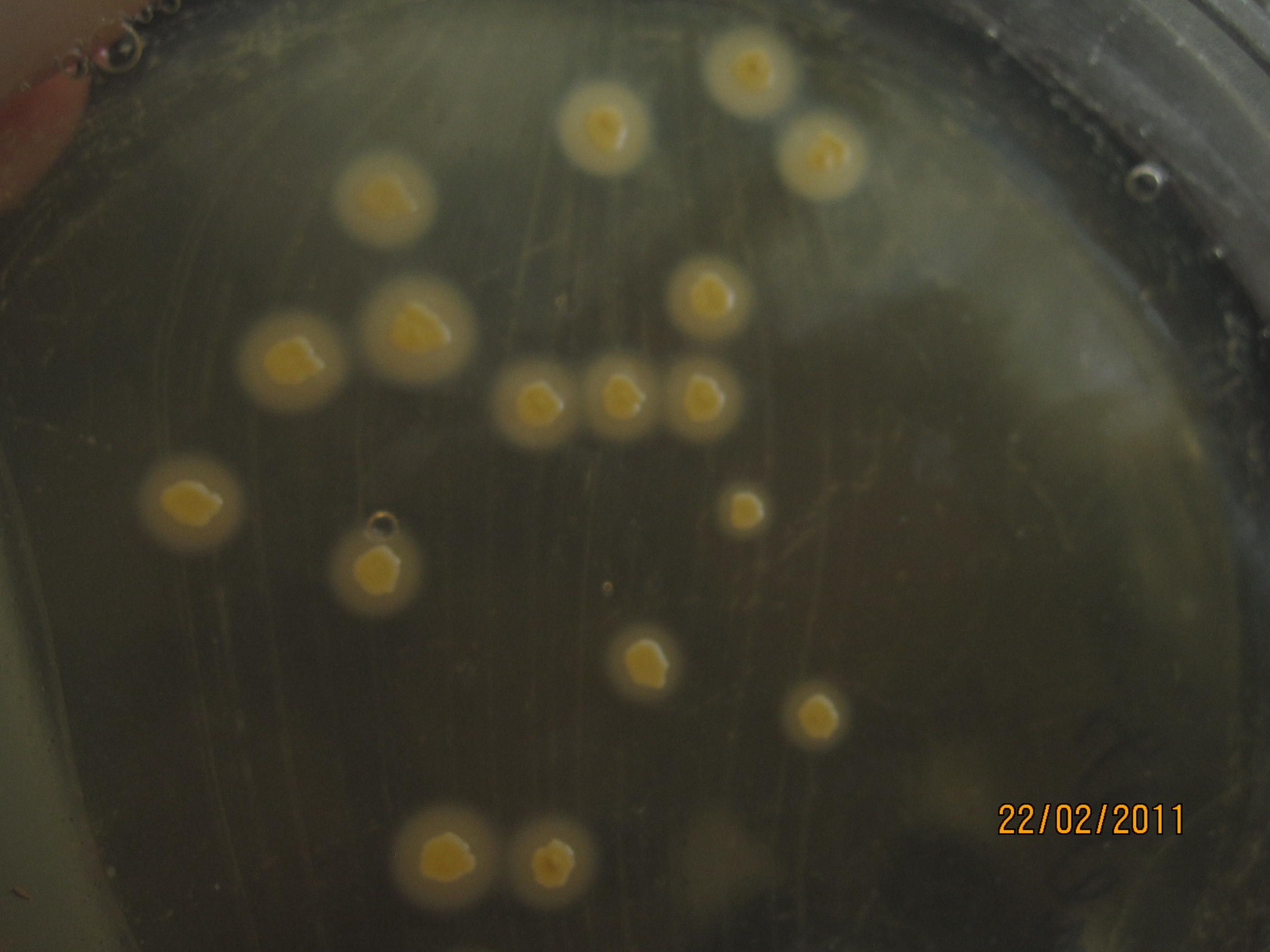

ПИТАТЕЛЬНЫЙ АГАР используют для выращивания бактерий, содержит гидролизат кильки, экстракт дрожжей, агар, хлорид натрия и дистиллированную воду. Растворяют ингредиенты, кипятят, фильтруют, стерилизуют (120 гр. С 20 минут). Затем разливают в стерильные пробирки или чашки Петри. На чашке с агаром видны разнообразные колонии микробов, выросшие в при посеве воздуха.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ АГАР используют для выращивания бактерий, содержит гидролизат кильки, экстракт дрожжей, агар, хлорид натрия и дистиллированную воду. Растворяют ингредиенты, кипятят, фильтруют, стерилизуют (120 гр. С 20 минут). Затем разливают в стерильные пробирки или чашки Петри. На чашке с агаром видны разнообразные колонии микробов, выросшие в при посеве воздуха.

СМЕСЬ БАКТЕРИЙ

СМЕСЬ БАКТЕРИЙ

На чашке с МПА видны различные колонии бактерий, отличающиеся по цвету, форме, размерам, прозрачности…. Культуральные свойства Escherichia coli: круглые с ровными краями, гладкие, влажные, слизистые, полупрозрачные колонии.

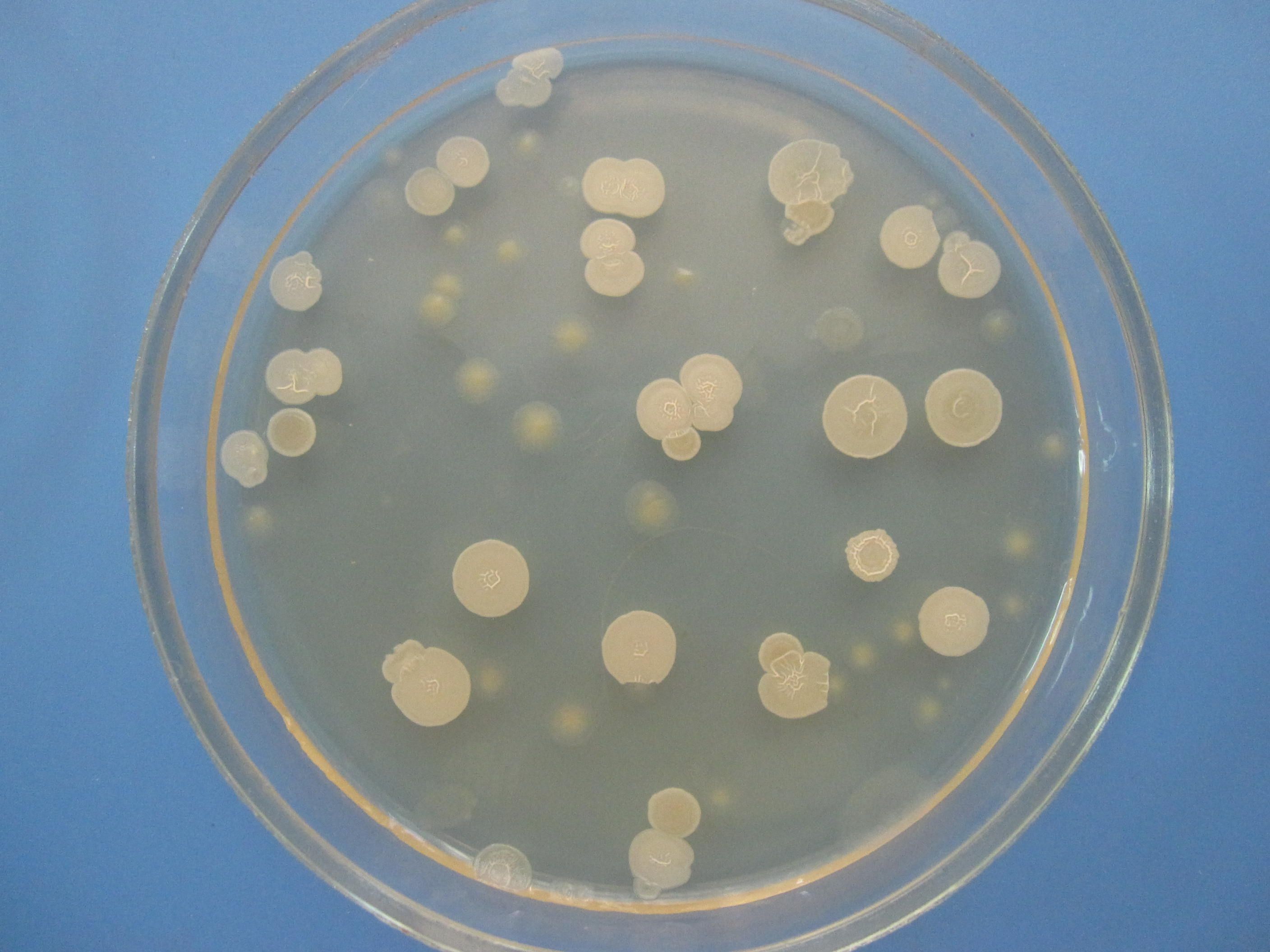

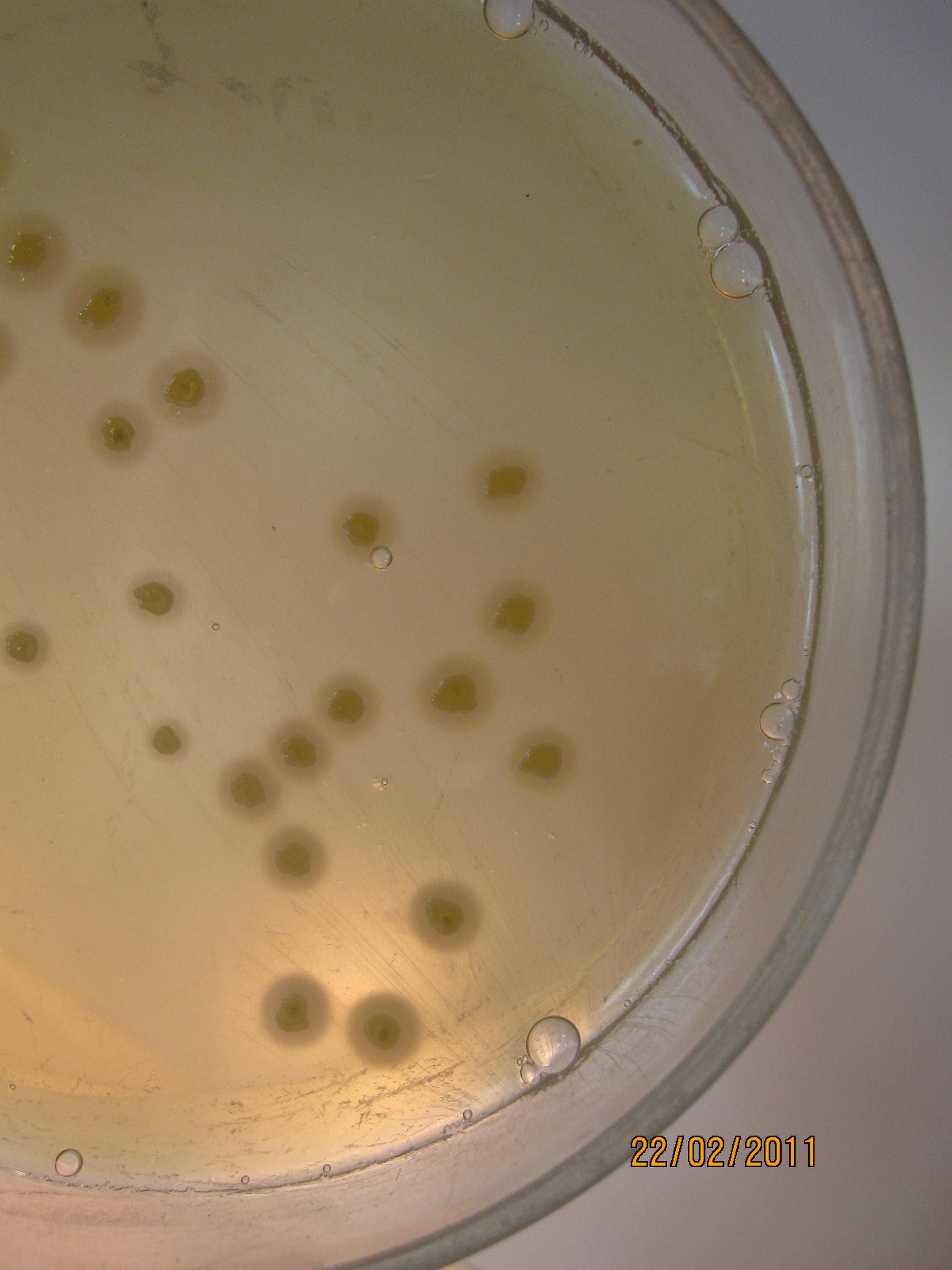

ЖЕЛТОЧНО-СОЛЕВОЙ АГАР ЧИСТОВИЧА – селективная среда, предназначенная для культивирования стафилококков. Содержит питательный агар, желток куриного яйца, повышенные концентрации хлорида натрия (8-10%), которые не препятствуют размножению стафилококков и обеспечивают элективность среды для данных микробов. Среда позволяет дифференцировать лецитиназопозитивные стафилококки, вокруг колоний которых образуются зоны помутнения с перламутровым оттенком.

ЖЕЛТОЧНО-СОЛЕВОЙ АГАР ЧИСТОВИЧА – селективная среда, предназначенная для культивирования стафилококков. Содержит питательный агар, желток куриного яйца, повышенные концентрации хлорида натрия (8-10%), которые не препятствуют размножению стафилококков и обеспечивают элективность среды для данных микробов. Среда позволяет дифференцировать лецитиназопозитивные стафилококки, вокруг колоний которых образуются зоны помутнения с перламутровым оттенком.

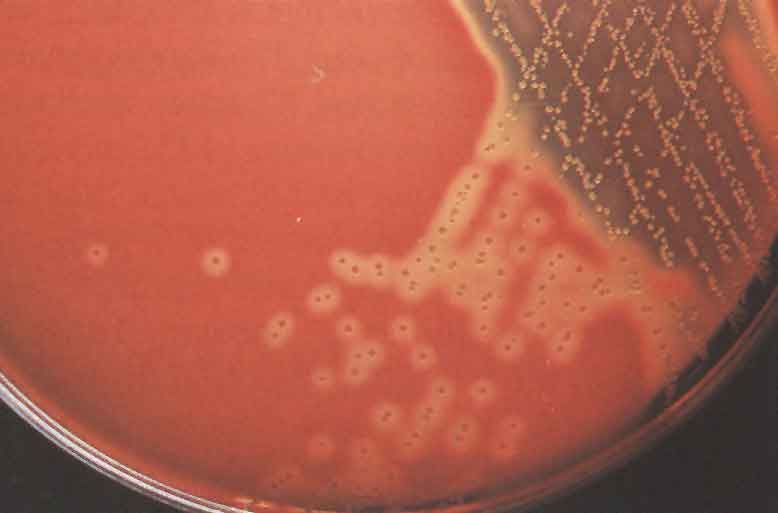

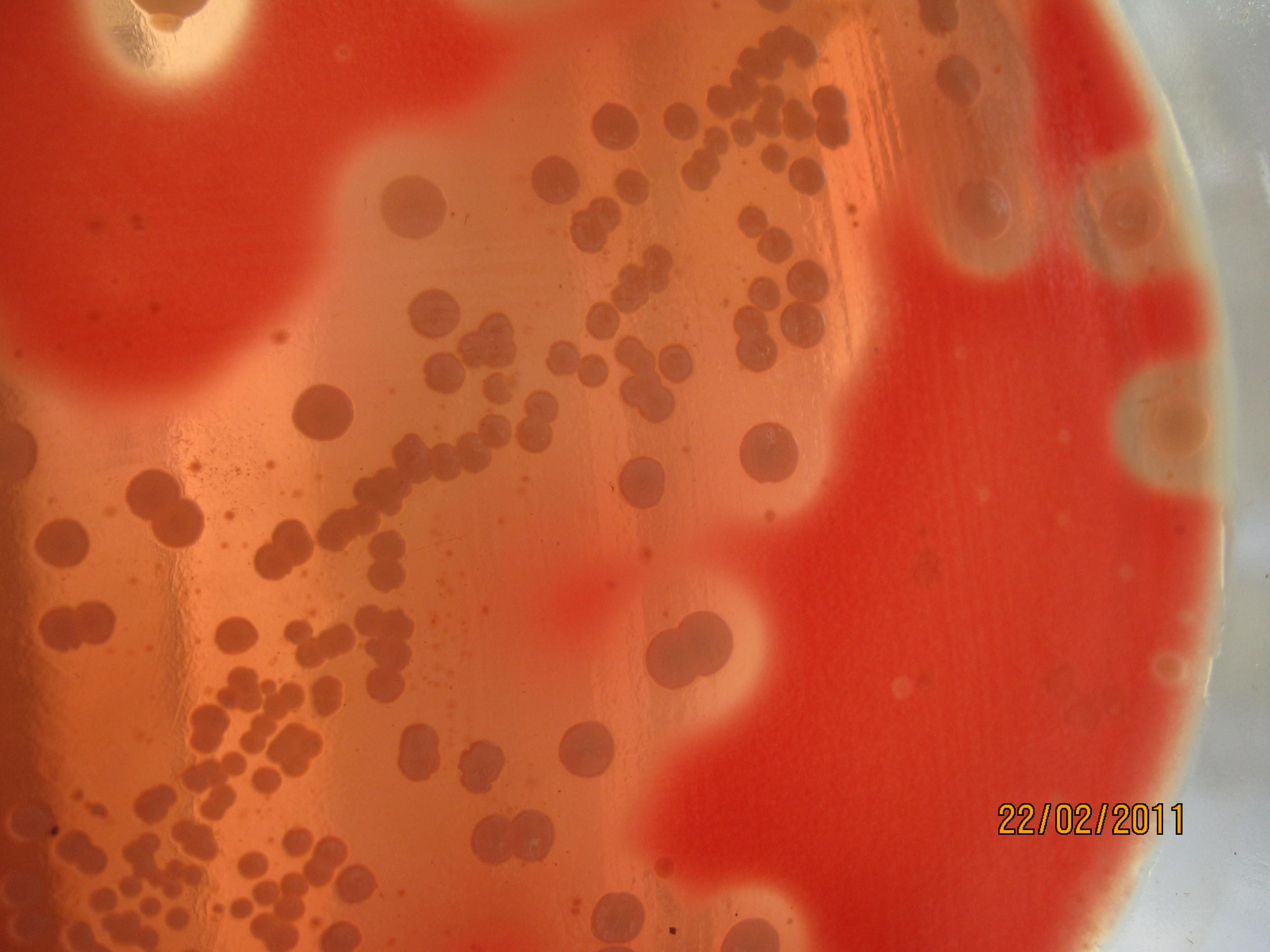

КРОВЯНОЙ АГАР питательная среда для выявления гемолитических свойств бактерий. К расплавленному остуженному (до 45-50 гр С) питательному агару асептически добавляют 5-10% дефибринированной крови, хорошо перемешивают и сразу же разливают в чашки Петри. Вокруг выросших колоний отчетливо видны прозрачные зоны гемолиза.

КРОВЯНОЙ АГАР питательная среда для выявления гемолитических свойств бактерий. К расплавленному остуженному (до 45-50 гр С) питательному агару асептически добавляют 5-10% дефибринированной крови, хорошо перемешивают и сразу же разливают в чашки Петри. Вокруг выросших колоний отчетливо видны прозрачные зоны гемолиза.

СРЕДА ПЛОСКИРЕВА – дифференциально-диагностическая и селективная, способствует лучшему росту некоторых бактерий (возбудители брюшного тифа, паратифов, дизентерий) и подавляет рост других (кишечная палочка и пр.). Содержит питательный агар с лактозой, бриллиантовым зеленым, солями желчных кислот, минеральными солями и индикатором (нейтральный красный). Лактозонегативные колонии вырастают бесцветными, лактозопозитивные – красными. На некоторых модификациях среды Плоскирева выявляется еще и способность сальмонелл выделять сероводород: выросшие колонии чернеют.

СРЕДА ПЛОСКИРЕВА – дифференциально-диагностическая и селективная, способствует лучшему росту некоторых бактерий (возбудители брюшного тифа, паратифов, дизентерий) и подавляет рост других (кишечная палочка и пр.). Содержит питательный агар с лактозой, бриллиантовым зеленым, солями желчных кислот, минеральными солями и индикатором (нейтральный красный). Лактозонегативные колонии вырастают бесцветными, лактозопозитивные – красными. На некоторых модификациях среды Плоскирева выявляется еще и способность сальмонелл выделять сероводород: выросшие колонии чернеют.

СРЕДА ЭНДО предназначена для выделения энтеробактерий, обнаружения эшерихий. Состоит из питательного агара, 1% лактозы и индикатора – основного фуксина, обесцвеченного сульфитом натрия. Свежеприготовленная среда бесцветна или имеет бледно-розовую окраску. При росте лактозоположительных бактерий их колонии окрашиваются в темно-красный цвет с металлическим блеском; лактозоотрицательные кишечные палочки образуют бесцветные колонии.

СРЕДА ЭНДО предназначена для выделения энтеробактерий, обнаружения эшерихий. Состоит из питательного агара, 1% лактозы и индикатора – основного фуксина, обесцвеченного сульфитом натрия. Свежеприготовленная среда бесцветна или имеет бледно-розовую окраску. При росте лактозоположительных бактерий их колонии окрашиваются в темно-красный цвет с металлическим блеском; лактозоотрицательные кишечные палочки образуют бесцветные колонии.

СРЕДА ОЛЬКЕНИЦКОГО (ТРЕХСАХРНЫЙ АГАР) предназначена для дифференциации энтеробактерий по способности сбраживать углеводы в присутствии индикатора.

СРЕДА ОЛЬКЕНИЦКОГО (ТРЕХСАХРНЫЙ АГАР) предназначена для дифференциации энтеробактерий по способности сбраживать углеводы в присутствии индикатора.

Рост на трехсахарном железосодержащем агаре:

1. Контроль (незасеянная среда)

2. Salmonella серовара Typhimurium

3. Escherichia coli

4. Shigella flexneri

5. Salmonella серовара Typhi

Пептический перевар животной ткани, гидролизат казеина, дрожжевой и мясной экстракты являются источником азотистых веществ, серы, микроэлементов, витаминов группы В и др. Лактоза, сахароза и глюкоза – ферментируемые субстраты. Тиосульфат натрия в сочетании с ионами железа являются индикатором на сероводород, феноловый красный – индикатор рН.

Микроорганизмы, ферментирующие глюкозу, способствуют образованию многих кислот, изменяющих цвет среды с красного на желтый. Большее количество кислот освобождается в столбике (при ферментации), по сравнению со скошенной частью (окисление). Бактерии образуют также щелочные продукты (в ходе окислительного декарбоксилирования пептона). Принципиальное значение имеет соотношение глюкоза/лактоза(сахароза) = 1:10. Индикатор феноловый красный становится желтым при значениях рН менее 6,8. При исходном значении рН=7,4 требуется относительно небольшое количество кислот для развития желтого окрашивания среды. Щелочные продукты могут нейтрализовать небольшое количество кислоты, образуемое в скошенной части при ферментации глюкозы. Таким образом, щелочной (красный) скос и кислый (желтый) столбик указывают, что микроорганизм ферментирует глюкозу, но не ферментирует лактозу и/или сахарозу. Бактерии, ферментирующие помимо глюкозы лактозу и/или сахарозу, образуют большое количество кислот, которое не может быть нейтрализовано аминами, поэтому скос и столбик будут кислыми (желтыми). Если в ходе ферментации образуется газ, его можно определить по пузырькам и характерным разрывам среды. Некоторые виды бактерий восстанавливают тиосульфат до сероводорода, который, взаимодействуя с ионами железа, образует нерастворимый черный преципитат сульфида железа. Восстановление тиосульфата происходит только в кислой среде и почернение обычно бывает в зоне столбика.

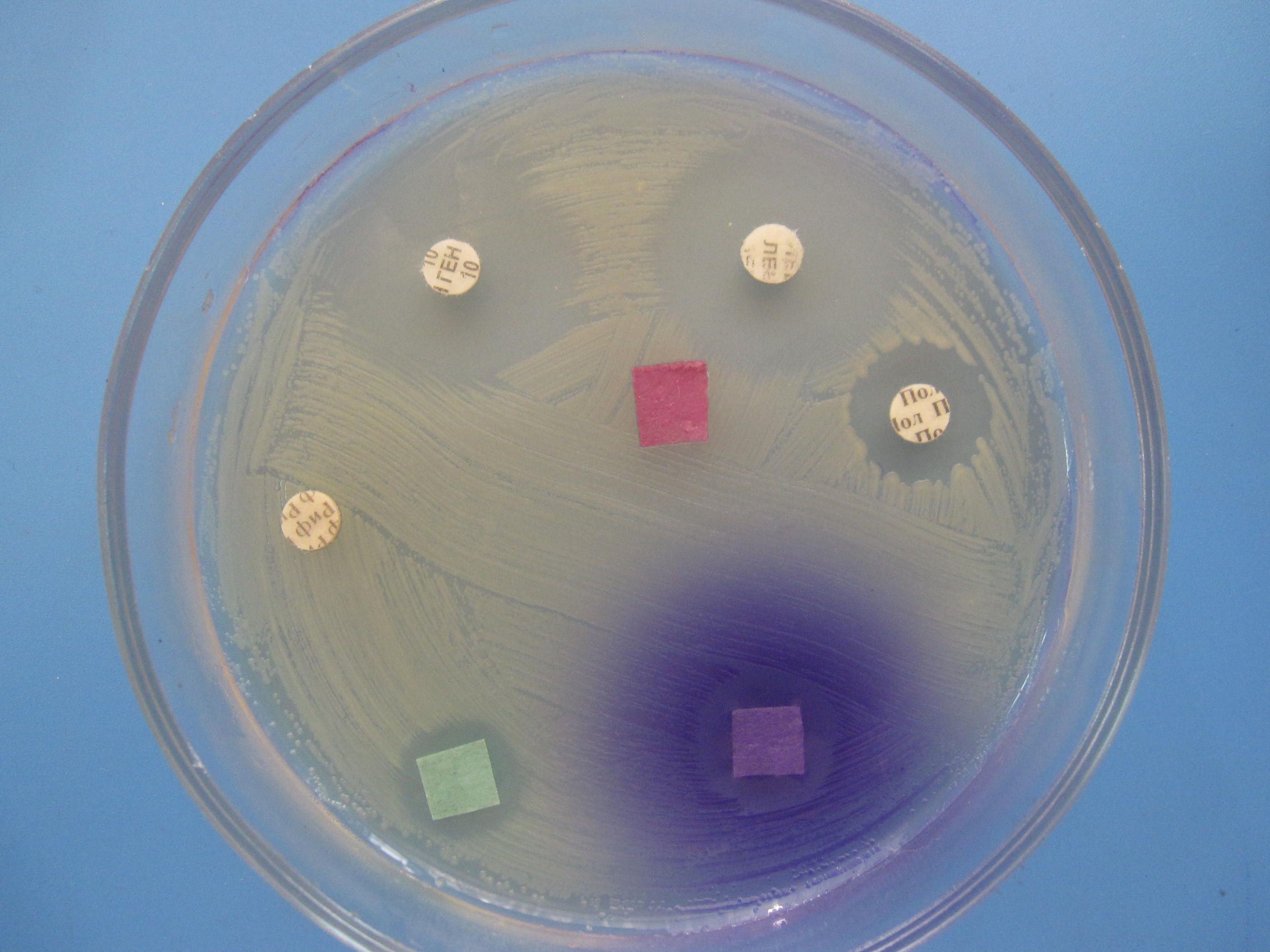

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ К АНТИБИОТИКАМ МЕТОД ДИСКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ К АНТИБИОТИКАМ МЕТОД ДИСКОВ

Бактериальную культуру засевают газоном на питательный агар, после чего на его поверхность пинцетом помещают на равномерном расстоянии друг от друга бумажные диски, содержащие определенные дозы разных антибиотиков. Посевы инкубируют при 37 0 С в течение суток. По диаметру зон задержки роста культуры судят о ее чувствительности к соответствующим антибиотикам. При зоне задержки роста до 15 мм культура расценивается как нечувствительная или низко чувствительная, 15 – 24 мм – средняя чувствительность, 25 мм и более – высокочувствительная.

СРЕДА ВИЛЬСОНА-БЛЕРА

СРЕДА ВИЛЬСОНА-БЛЕРА

(ЖЕЛЕЗО-СУЛЬФИТНЫЙ АГАР) используется для выделения анаэробных бактерий. Готовится из питательного агара, к которому добавляют 1% глюкозы, хлорид железа и сульфит натрия. Анаэробные клостридии (Clostridium perfringens) образуют на среде колонии черного цвета за счет образования соединений железа с серой.

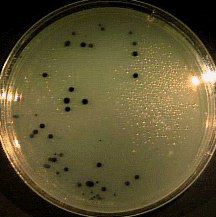

ВИСМУТ-СУЛЬФИТНЫЙ АГАР селективная среда для выделения сальмонелл. Готовая среда непрозрачна, зеленоватого цвета. Содержит глюкозу, неорганические соли, бриллиантовый зеленый, питательный агар. Бриллиантовый зеленый и висмут подавляют рост грамположительной флоры и многих энтеробактерий, в том числе шигелл, эшерихий. Сальмонеллы при росте на среде выделяют сероводород, который взаимодействует с солями висмута. В результате образуются колонии черного цвета с металлическим оттенком на зеленоватом фоне среды.

ВИСМУТ-СУЛЬФИТНЫЙ АГАР селективная среда для выделения сальмонелл. Готовая среда непрозрачна, зеленоватого цвета. Содержит глюкозу, неорганические соли, бриллиантовый зеленый, питательный агар. Бриллиантовый зеленый и висмут подавляют рост грамположительной флоры и многих энтеробактерий, в том числе шигелл, эшерихий. Сальмонеллы при росте на среде выделяют сероводород, который взаимодействует с солями висмута. В результате образуются колонии черного цвета с металлическим оттенком на зеленоватом фоне среды.

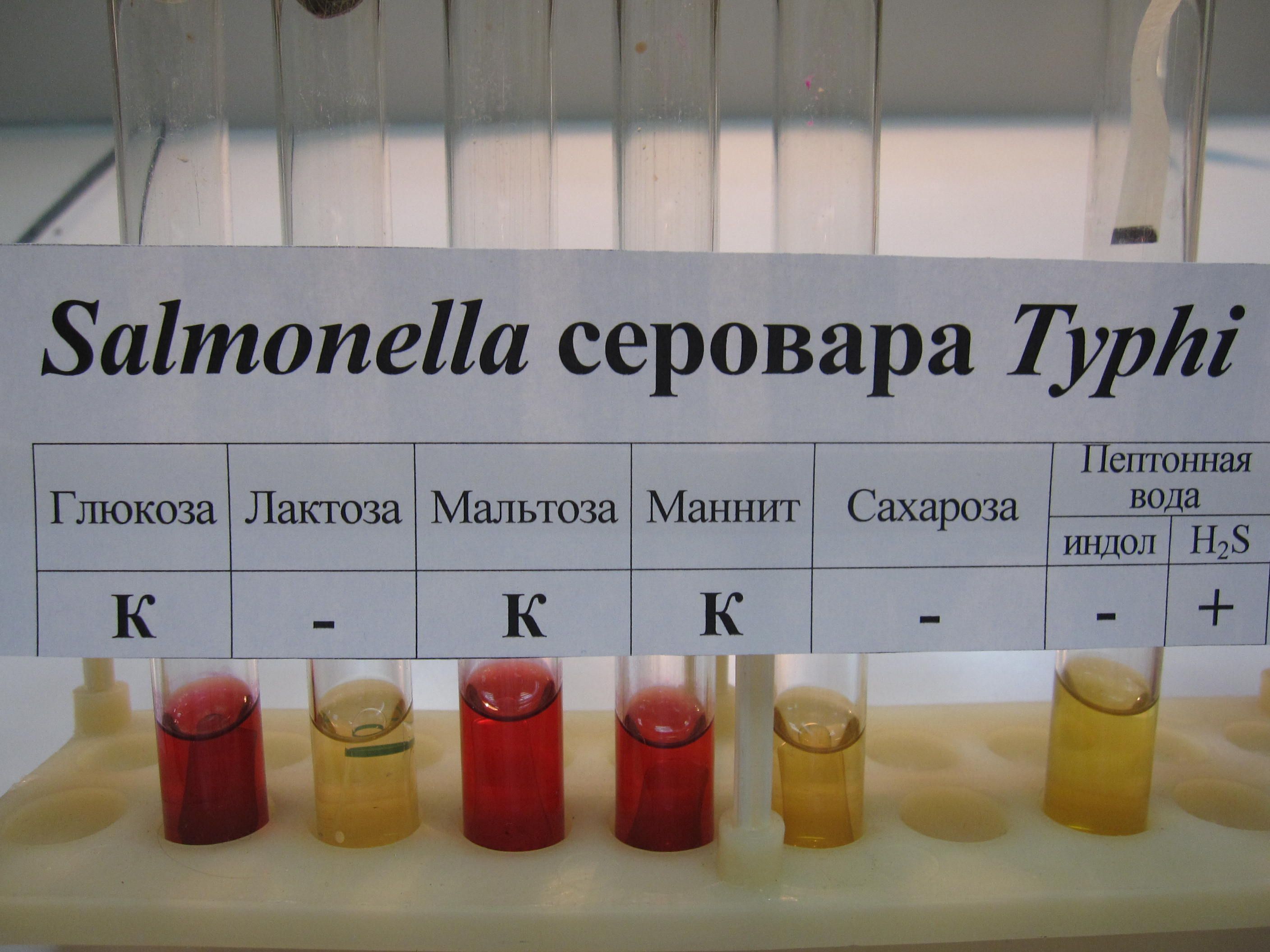

СРЕДЫ ГИССА дифференциально-диагностические питательные среды для выявления ферментативной активности бактерий (кишечной группы). Содержат 1% пептонную воду, 0,5% раствор определенного углевода (глюкоза, лактоза, мальтоза, манит, сахароза и др.) и индикатор Андреде (кислый фуксин в растворе NaOH). Среда при рН 7,2-7,4 – бесцветна, при ферментации углеводов приобретает красный цвет . В пробирки со средой помещают поплавок (небольшая трубочка, один конец которой запаян) для улавливания газообразных продуктов, образующихся при расщеплении углеводов.

СРЕДЫ ГИССА дифференциально-диагностические питательные среды для выявления ферментативной активности бактерий (кишечной группы). Содержат 1% пептонную воду, 0,5% раствор определенного углевода (глюкоза, лактоза, мальтоза, манит, сахароза и др.) и индикатор Андреде (кислый фуксин в растворе NaOH). Среда при рН 7,2-7,4 – бесцветна, при ферментации углеводов приобретает красный цвет . В пробирки со средой помещают поплавок (небольшая трубочка, один конец которой запаян) для улавливания газообразных продуктов, образующихся при расщеплении углеводов.

СРЕДА КИТТА-ТАРОЦЦИ обеспечивает рост многих спорообразующих и строгих аспорогенных анаэробов. Ее используют для культивирования и хранения клостридий. Состоит из питательного бульона, 2% глюкозы и кусочков печени или мясного фарша для адсорбции кислорода. Перед посевом среду прогревают на кипящей водяной бане в течение 10-15 минут для удаления воздуха. После посева среду заливают небольшим слоем вазелинового масла. Выросшие анаэробы вызывают помутнение питательной среды.

СРЕДА КИТТА-ТАРОЦЦИ обеспечивает рост многих спорообразующих и строгих аспорогенных анаэробов. Ее используют для культивирования и хранения клостридий. Состоит из питательного бульона, 2% глюкозы и кусочков печени или мясного фарша для адсорбции кислорода. Перед посевом среду прогревают на кипящей водяной бане в течение 10-15 минут для удаления воздуха. После посева среду заливают небольшим слоем вазелинового масла. Выросшие анаэробы вызывают помутнение питательной среды.

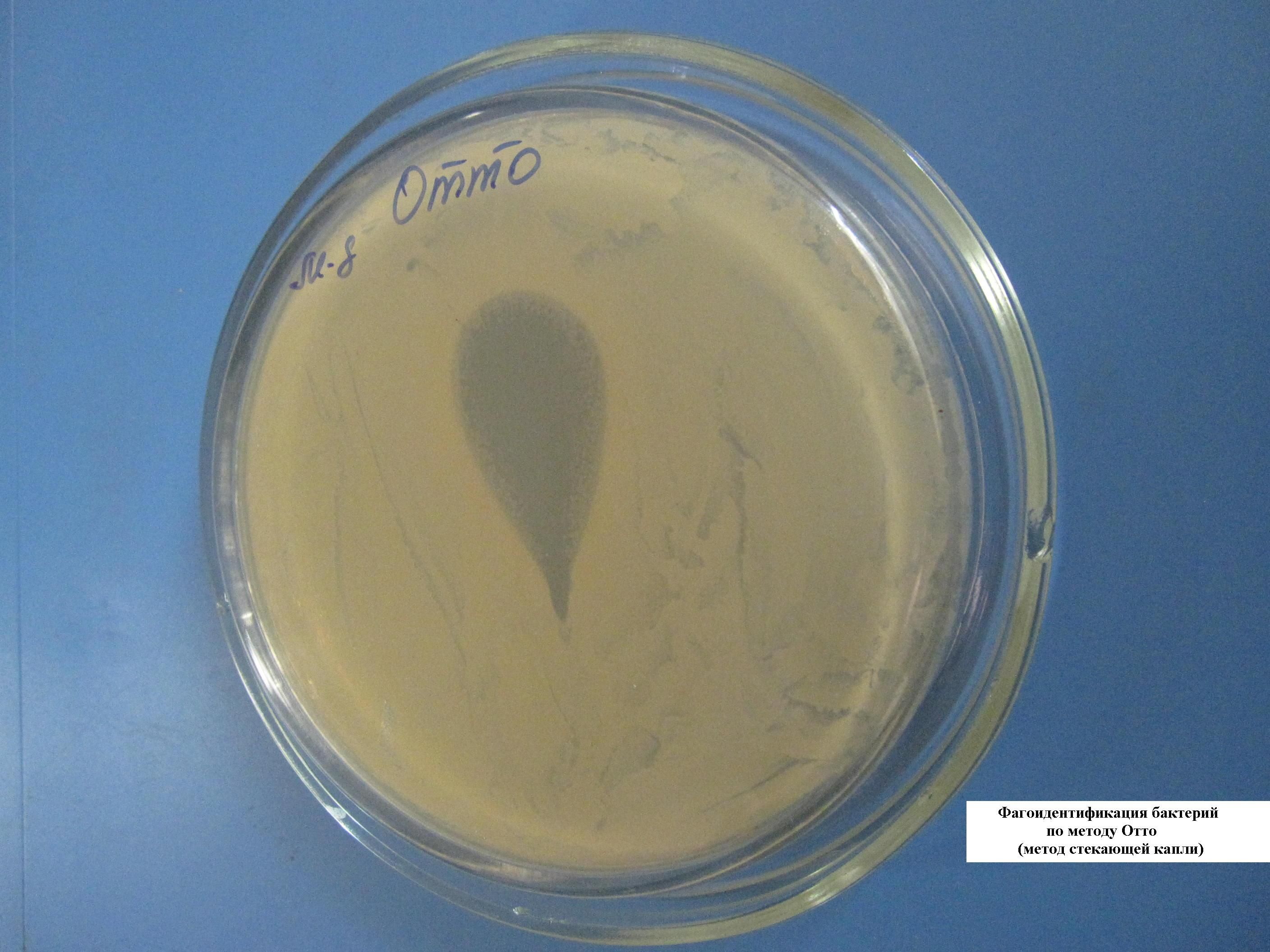

ФАГОИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ ПО МЕТОДУ ОТТО (МЕТОД СТЕКАЮЩЕЙ КАПЛИ)

ФАГОИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ ПО МЕТОДУ ОТТО (МЕТОД СТЕКАЮЩЕЙ КАПЛИ)

На чашку с МПА шпателем выполняется посев суточной бульонной культуры бактерий. Затем наносят каплю известного бактериофага и, наклонив чашку, дают капле несколько растечься по поверхности питательной среды. Через сутки наблюдают полную задержку роста в месте внесения диагностического фага.

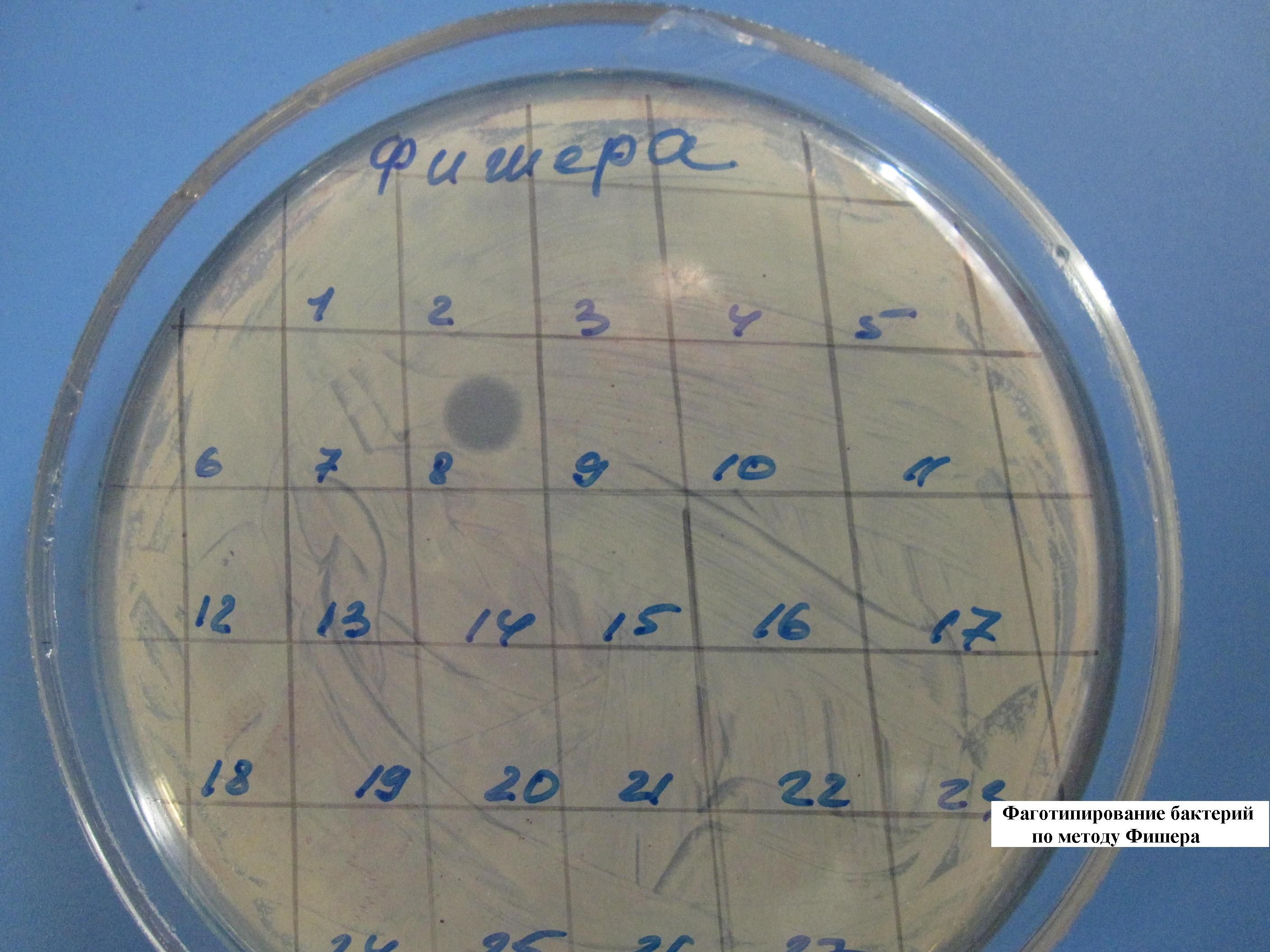

ФАГОТИПИРОВАНИЕ БАКТЕРИЙ ПО МЕТОДУ ФИШЕРА

ФАГОТИПИРОВАНИЕ БАКТЕРИЙ ПО МЕТОДУ ФИШЕРА

Испытуемую суточную бульонную культуру засевают на МПА, затем условно делят чашку на квадраты. В каждый квадрат наносят по одной капле различных фагов. После суточной инкубации в термостате отмечают квадраты, в которых отмечается лизис бактерий. Фаготип бактериальной культуры определяется типом лизирующего ее фага.

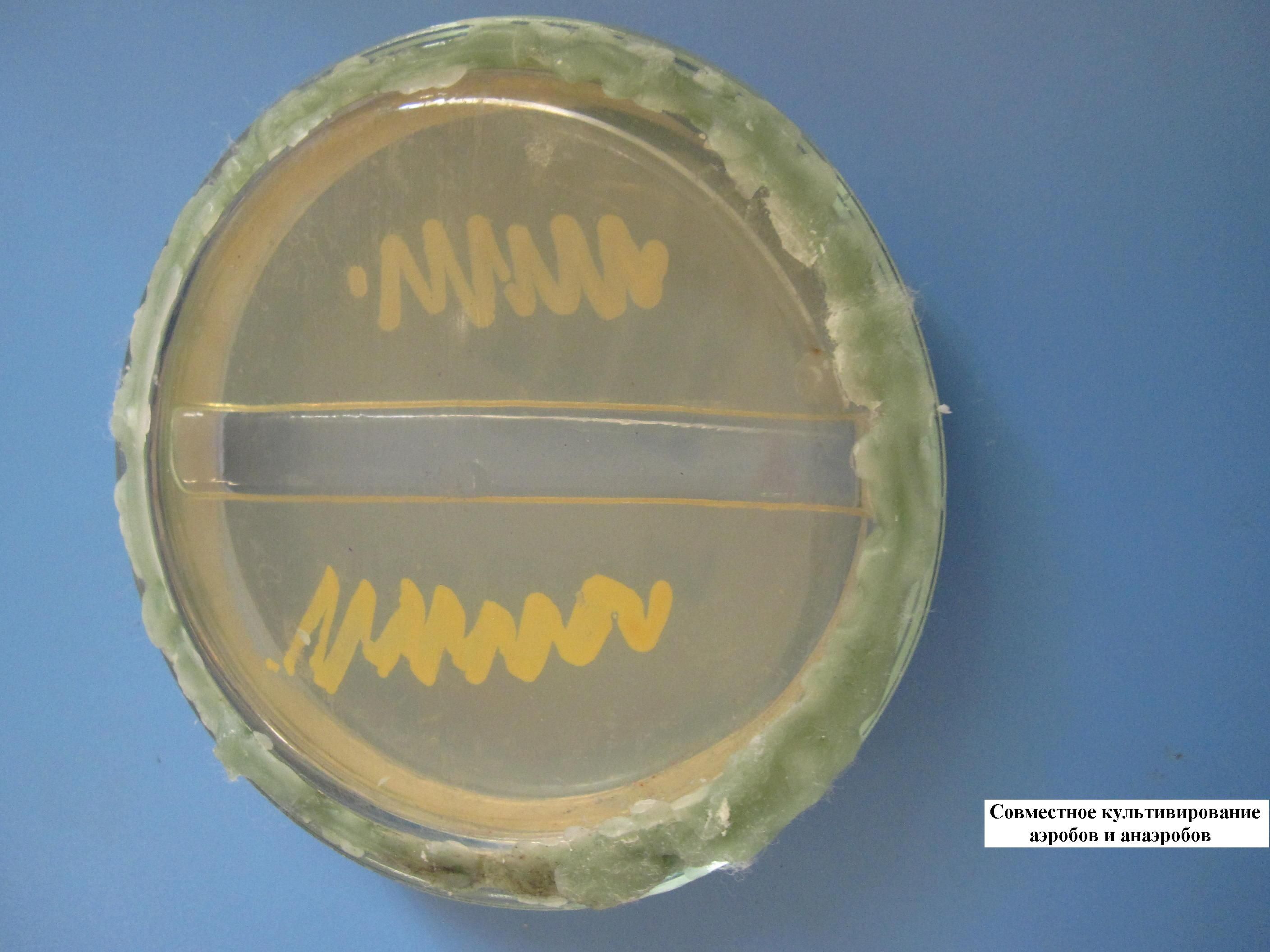

СОВМЕСТНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ АЭРОБОВ И АНАЭРОБОВ (МЕТОД ФОРТНЕРА)

СОВМЕСТНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ АЭРОБОВ И АНАЭРОБОВ (МЕТОД ФОРТНЕРА)

В чашке с сахарным агаром вырезается «траншея» («ров») для невозможности миграции, смешивания разных культур бактерий. С одной стороны выполняется посев культуры аэробных бактерий, с другой – умеренно строгих анаэробов. Чашка закрывается, ее края запаиваются парафином (с целью не допустить попадания воздуха, кислорода внутрь чашки). Сначала вырастают в присутствии кислорода аэробы, а затем – анаэробы.

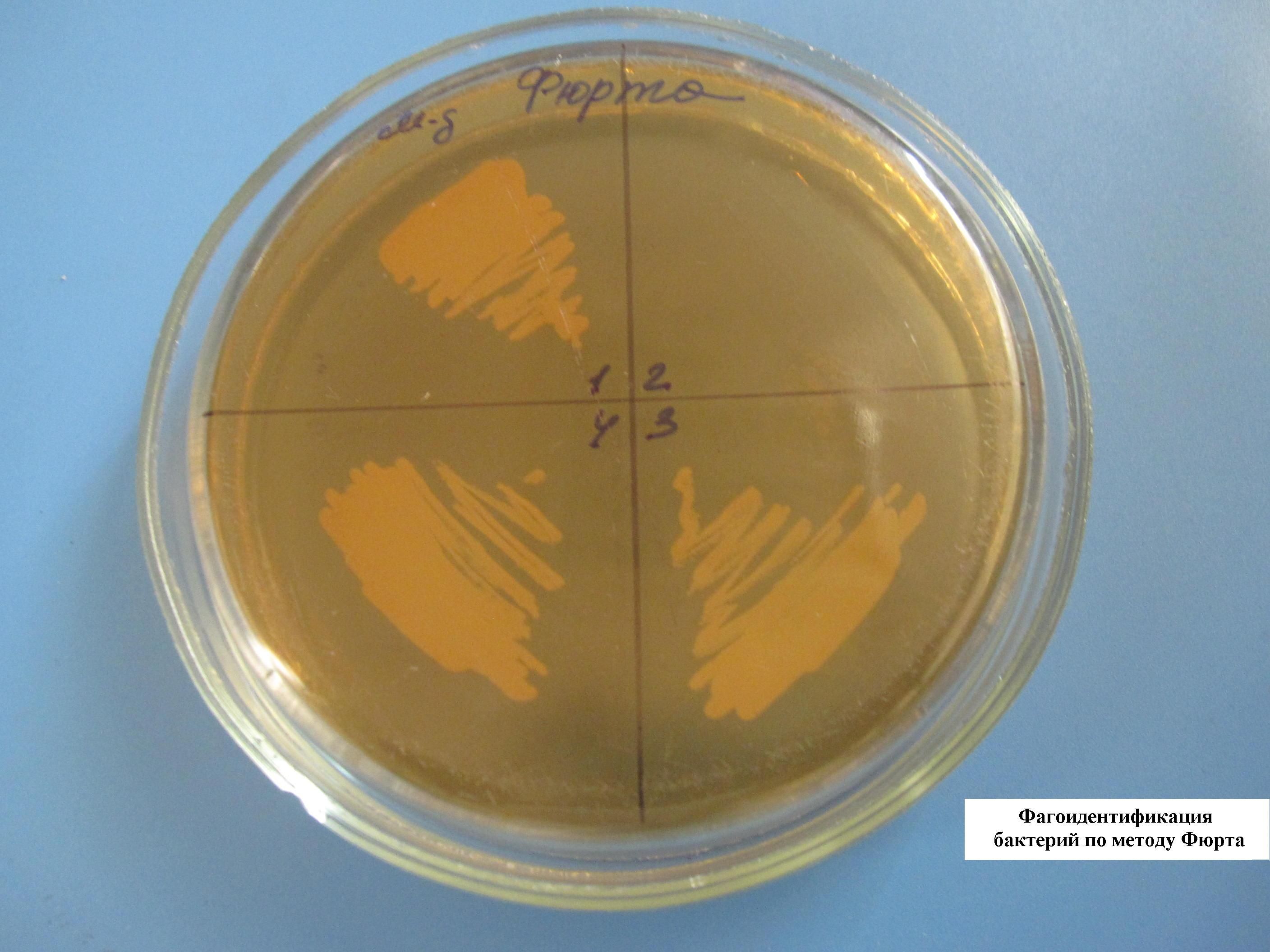

ФАГОИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ ПО МЕТОДУ ФЮРТА

ФАГОИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ ПО МЕТОДУ ФЮРТА

В расплавленный и остуженный МПА (45-50 гр. С) добавляют определенный бактериофаг и выливают в чашку Петри. Чашка с полученным агаром делится на несколько секторов, в каждый из которых засеваются неизвестные культуры, выделенные от больных. Там, где культура соответствует бактериофагу, наблюдается отсутствие роста (лизис) бактерий.

ТИТРОВАНИЕ БАКТЕРИОФАГА ПО МЕТОДУ ГРАЦИА

ТИТРОВАНИЕ БАКТЕРИОФАГА ПО МЕТОДУ ГРАЦИА

1,0 мл фага смешивают в пробирке с 0,5 мл бактериальной культуры и добавляют в эту же пробирку расплавленный МПА. Все содержимое выливают в чашку с МПА. Дают застыть верхнему тонкому слою и ставят в термостат. При встрече фага с бактерией, происходит лизис последней и образуется негативная колония фага. Такие негативные колонии затем подсчитывают для определения титра. Титром фага называют количество фаговых частиц в 1 мл препарата фага.

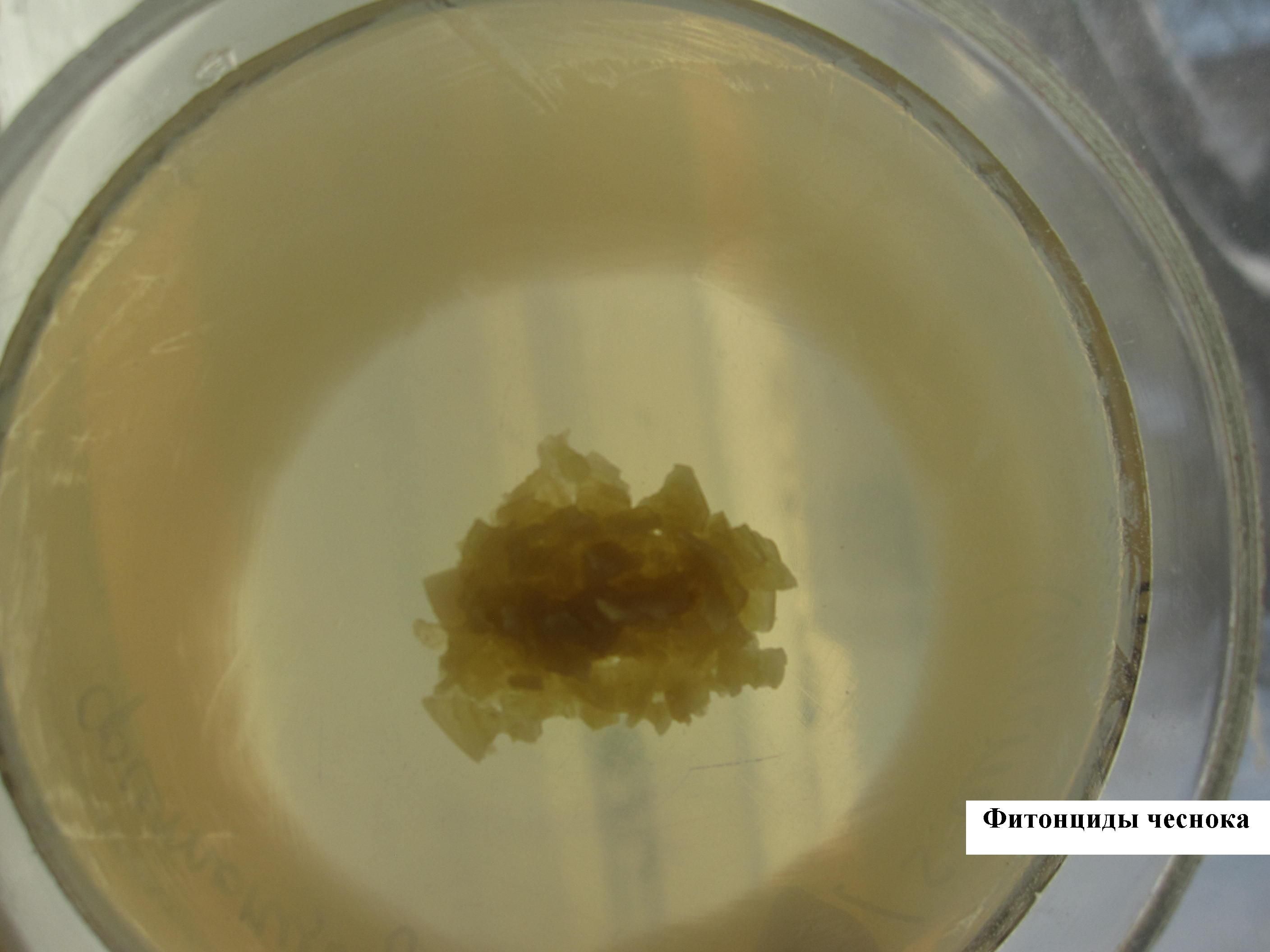

ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИТОНЦИДОВ ЧЕСНОКА

ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИТОНЦИДОВ ЧЕСНОКА

Чашку с МПА равномерно засевают шпателем суточной бульонной культурой бактерий (например, стафилококка). В центр посева помещают дольку чеснока, предварительно измельченного. Инкубируют в термостате. Через сутки отчетливо видна зона отсутствия роста вокруг измельченного чеснока (стерильная зона).

Источник