Энтеральная недостаточность при кишечной непроходимости

Кишечная непроходимость — это острое состояние, которое возникает из-за нарушения движения кишечного содержимого. Оно может появиться из-за сниженной моторной функции желудочно-кишечного тракта или вследствие появления механического препятствия. Чаще кишечную непроходимость диагностируют у мужчин 40-60 лет1, женщины болеют чуть реже. Весной и летом обращений к доктору становится больше из-за повышения количества грубой клетчатки в пище. Пациенты с кишечной непроходимостью составляют до 5% среди экстренно госпитализированных в хирургическое отделение.

Классификация кишечной непроходимости

По происхождению заболевание может быть врожденным и приобретенным. Врожденная кишечная непроходимость возникает из-за неправильного формирования кишечной трубки.

По функциональным изменениям кишечная непроходимость классифицируется как:

- Динамическая — вызванная нарушением нормальной моторики:

- спастическая;

- паралитическая.

- Механическая — вызванная препятствием для движения каловых масс:

- обтурационная — перекрытие просвета кишки извне или изнутри;

- странгуляционная — вызванная заворотом или ущемлением кишечной петли, с нарушением кровоснабжения пораженного отдела кишки;

- смешанная (например, при спайках в брюшной полости).

По уровню нахождения препятствия:

- тонкокишечная;

- толстокишечная.

Причины кишечной непроходимости

К развитию кишечной непроходимости предрасполагают некоторые анатомические особенности организма: долихосигма (удлиненная сигмовидная кишка), мегаколон (расширение ободочной или всей толстой кишки). Кроме того, появлению патологии способствуют:

- спайки и новообразования брюшной полости;

- опухоли и инородные тела кишечника;

- желчнокаменная болезнь;

- грыжи передней стенки живота;

- глистные инвазии;

- несбалансированное питание.

Пусковым фактором для кишечной непроходимости может стать:

Одна из частых причин кишечной непроходимости — ущемление грыжи

Фото: shutterstock.com

- переедание;

- непривычная физическая нагрузка;

- расстройство моторной функции кишечника (спазм, запор);

- резкое повышение внутрибрюшного давления (кашель, поднятие тяжестей, натуживание);

- длительный запор с формированием каловых камней;

- сдавление кишечника опухолью извне, либо рост новообразования в просвет кишки;

- попадание инородного тела.

Кроме того, динамическая кишечная непроходимость может развиться при таких патологиях, как:

- черепно-мозговая травма;

- травма позвоночника;

- ишемический инсульт;

- интоксикации при тяжелой почечной, печеночной недостаточности;

- кетоацидоз при декомпенсированном сахарном диабете;

- перитонит;

- острый инфаркт миокарда;

- острый панкреатит;

- сочетанная травма;

- почечная колика;

- отравление солями тяжелых металлов, никотином;

- кишечные инфекции;

- тромбозы брыжеечных артерий (снабжающих кровью кишечник).

Во всех этих случаях нарушается нормальная нервная регуляция кишечника, что приводит к его параличу и, как следствие, нарушению движения содержимого.

Страдает и функция слизистой оболочки кишки. В норме в просвет кишечника выделяется до 10 литров пищеварительных соков, но большая их часть всасывается обратно. При кишечной непроходимости обратное всасывание жидкого содержимого кишечника нарушается и оно скапливается в просвете кишки. В организме начинает нарастать обезвоживание.

В самой же пораженной кишке повышается давление, начинаются бродильные и гнилостные процессы, провоцирующие повышенное газообразование. Из-за этого сдавливаются сосуды и страдает кровообращение слизистой оболочки, которая становится проницаемой для скопившихся в просвете кишечника токсинов. Собственно, с обезвоживанием и интоксикацией и связаны основные симптомы заболевания.

Симптомы кишечной непроходимости

Проявления кишечной непроходимости можно разбить на 3 стадии.

Начальная фаза. Продолжается от 2 до 12 часов.

На этой стадии преобладает внезапно возникшая сильная боль. Если просвет кишечника перекрыт, боли схваткообразные, с интервалом в 2-3 минуты (это связано с прохождением перистальтической волны). При странгуляционной непроходимости боли постоянные, очень сильные, вплоть до развития шока.

По мере развития застоя возникает рвота, сначала съеденной пищей, потом гнилостными массами с каловым запахом. Чем ближе к желудку участок непроходимости, тем раньше начинается рвота.

Также для этого периода характерна задержка стула и газов. При тонкокишечной непроходимости возможны поносы, так как организм рефлекторно пытается освободиться от кишечного содержимого. Однако отхождение стула не приносит облегчение пациенту.

На этом этапе перистальтика кишечника часто усилена, вплоть до того, что видна через стенку живота, а звуки кишечной деятельности слышны на расстоянии. Температура нормальная или пониженная.

Фаза мнимого благополучия (до 36 часов от начала непроходимости)

В этот период боль из схваткообразной становится постоянной. При этом ее интенсивность снижается, что расценивается пациентами как улучшение. На самом деле в это время начинается омертвение стенки кишки на фоне нарушенного кровообращения. Перистальтика кишечника ослабевает, живот вздувается, часто выглядит асимметрично. Отхождение стула и газов прекращается полностью.

Терминальная стадия или фаза перитонита

Живот резко вздут, крайне болезненный, твердый. Температура повышена до 38-39 градусов. На первый план выходят проявления тяжелой интоксикации и обезвоживания, резко падает артериальное давление, из-за чего нарушается кровоснабжение жизненно важных органов и развивается полиорганная недостаточность (нарушение деятельности сердца, почек, мозга).

Диагностика

Диагностика начинается с данных анамнеза (опроса больного) и его осмотра. Из расспроса можно узнать о перенесенных пациентом операциях на брюшной полости, переедании, наличии рыж и грубой растительной пищи в рационе.

При осмотре заметно вздутие живота: на ранних стадиях часто асимметричное, на поздней — равномерное. Также можно обнаружить ущемленную грыжу. Во время болевой схватки нередко видна перистальтическая волна и вздутые петли кишечника.

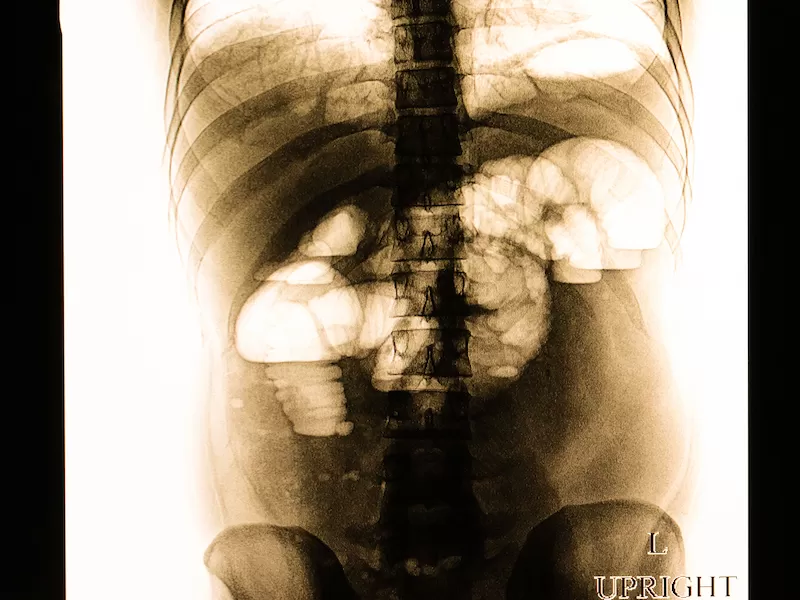

Основной метод диагностики кишечной непроходимости — рентгенография брюшной полости. Она позволяет увидеть горизонтальные уровни жидкости в петлях кишечника и скопления воздуха над ними (этот признак называется чаши Клойбера). Также бывают видны растянутые, заполненные воздухом участки кишечника и складки слизистой оболочки.

Рентгенографические признаки кишечной непроходимости: растянутые петли кишечника, чаши Клойбера

Фото: shutterstock.com

В случаях, когда состояние больного не слишком тяжелое и есть вероятность самопроизвольного разрешения кишечной непроходимости (например, после ручного удаления каловых камней из прямой кишки или в случае так называемого «заворота кишок» для контроля движения каловых масс назначают рентгенографию кишечника с контрастом). Это метод исследования позволяет оценить состояние кишечника в динамике.

При толстокишечной непроходимости может быть назначена колоноскопия. Она позволяет обнаружить острый процесс и при необходимости провести интубацию толстой кишки, восстановив движение ее содержимого. После нормализации общего состояния больного удаление опухоли проходит более благоприятно.

Если по каким-то причинам сделать рентгенографию кишечника нельзя, может быть рекомендовано ультразвуковое исследование брюшной полости. Чтобы оценить общее состояние пациента, назначают клинический и биохимический анализы крови.

Лечение кишечной непроходимости

Пациента с подозрением на это заболевание нужно немедленно госпитализировать в хирургический стационар.

Если кишечная непроходимость странгуляционная (например, при ущемлении грыжи), необходима экстренная операция.

При обтурационной кишечной непроходимости возможна консервативная терапия.

Она включает:

- аспирацию (отсасывание) желудочного и кишечного содержимого — при динамической непроходимости нормализация давления в кишечнике может способствовать восстановлению нормальной моторики;

- сифонную клизму — позволяет вывести каловые камни, газы и кишечное содержимое;

- внутривенное введение растворов электролитов для коррекции обезвоживания;

- спазмолитики.

Если консервативная терапия неэффективна в течение двух часов, рекомендуется операция для восстановления проходимости кишечника.

После коррекции острого состояния назначают симптоматическую терапию (обезболивающие и гастропротекторы, способствующие восстановлению слизистой оболочки кишечника).

Прогноз и профилактика кишечной непроходимости

Прогноз заболевания серьезный — смертность составляет около 8%. Многое зависит от сроков госпитализации пациентов. Если на ранних стадиях процесса прогноз в целом благоприятный, то после развития перитонита летальность резко увеличивается.

Профилактика кишечной непроходимости состоит в правильном сбалансированном питании, предупреждении запоров, своевременном лечении грыж брюшной стенки.

[1] И.В Маев, Е.А. Войновский, О.Э Луцевич и соавт. Острая кишечная непроходимость (методические рекомендации). Доказательная гастроэнтерология, 2013.

Источник

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Категории МКБ:

Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью (K56.5)

Разделы медицины:

Гастроэнтерология

Общая информация

Краткое описание

Кишечные сращения с непроходимостью представляют собой полное прекращение или серьезное нарушение пассажа кишечного содержимого по пищеварительной трубке вследствие образования фиброзных сращений между органами и тканями в брюшной полости.

Примечание 1. Заболевание является одной из форм спаечной болезни (“Брюшинные спайки” – K66.0), но выделено в отдельную подрубрику в связи с необходимостью дифференцирования с другими причинами синдрома острой кишечной непроходимости и, соответственно, выбора правильной тактики ведения.

Примечание 2

В данную подрубрику включены: перитонеальные спайки с кишечной непроходимостью.

Из данной подрубрики исключены:

– брюшинные спайки без непроходимости (K66.0);

– непроходимость двенадцатиперстной кишки (K31.5);

– послеоперационная непроходимость кишечника (K91.3);

– непроходимость, связанная с грыжей (K40-K46);

– врожденные стриктуры или стеноз кишечника (Q41-Q42);

– послеоперационные спайки в малом тазу (N99.4).

Облачная МИС “МедЭлемент”

Облачная МИС “МедЭлемент”

Классификация

Вопросы классификации кишечных сращений с непроходимостью остаются спорными. Наиболее полной (хотя и не лишенной недостатков) представляется представленная ниже классификация острой спаечной непроходимости (Плечев В.В., Пашков С.А., 2000).

Классификация острой спаечной непроходимости

Вид:

1. Динамическая (частичная).

2. Механическая (полная).

Разновидность:

1. Ранняя спаечная непроходимость.

2. Острая спаечная кишечная непроходимость в брюшной полости.

3. Острая спаечная кишечная непроходимость в грыжевом мешке.

Форма:

1. Обтурационная.

2. Странгуляционная.

Уровень:

1.Тонкокишечная.

2. Толстокишечная.

Стадии:

1. Энтеральная гипертензия (ишемическая).

2. Энтеральная недостаточность (водно-электролитные расстройства).

3. Перитонит (эндотоксикоз).

4. Полиорганная недостаточность.

Этиология и патогенез

Основной причиной спаечной кишечной непроходимости является так называемая “спаечная болезнь” (“Брюшинные спайки” K66.0 ). В связи с этим прочие заболевания в этиологии приведены как основные причины спаечной болезни.

Наиболее частые причины образования спаек:

– операции на брюшной полости, в ходе которых происходит механическое травмирование и высушивание брюшины (прежде всего по поводу острого аппендицита, острой кишечной непроходимости, заболеваний гениталий);

– кровоизлияния в брюшную полость;

– воспалительные процессы в брюшной полости (аппендикулярный инфильтрат, воспаление придатков матки, исход перитонита);

– послеоперационный парез кишечника;

– наличие инородных тел в брюшной полости;

– хронические воспалительные заболевания органов брюшной полости;

– местная ишемия тканей.

Известны и врожденные формы спаечной непроходимости кишечника (врожденные сращения, мембраны Джексона).

Типы спаек брюшной полости:

– плоскостные – сращения по плоскости;

– перепончатые – соединительнотканные мембраны, обычно расположенные в поперечном направлении;

– шнуровидные – тонкие тяжи между органами;

– тракционные – воронкообразное втяжение кишки в месте крепления спайки;

– сальниковые спайки образованы тракционными спайками.

В большинстве случаев спайки располагаются между кишечными петлями, кишечными петлями и послеоперационным рубцом. Более редко спайки фиксируют сегменты кишок к париетальной брюшине или другим органам брюшной полости.

Формы спаечной кишечной непроходимости:

1. Обтурация кишечника. Спайки, сдавливая кишку, не вызывают нарушения ее кровоснабжения и иннервации.

2. Странгуляция кишечника. Происходит сдавление брыжейки кишки, что часто осложняется некрозом кишечника.

3. Динамическая непроходимость кишечника. Обширный спаечный процесс в брюшной полости приводит к замедлению моторно-эвакуаторной функции кишечника.

Эпидемиология

Признак распространенности: Распространено

Соотношение полов(м/ж): 0.9

Заболеваемость. Спаечная кишечная непроходимость составляет 4,5 % от всех хирургических заболеваний органов брюшной полости и варьирует в пределах 40% – 94,5% от всех видов механической непроходимости неопухолевого генеза.

Связь с патологией. Исследования показали, что риск возникновения острой кишечной непроходимости у лиц со спаечной болезнью колеблется в пределах 10% -22%.

Возраст. Около 30% госпитализаций при спаечной кишечной непроходимости фиксируется в возрастном диапазоне 45-64 лет, 53% – в возрастном диапазоне 65 лет и старше, что по-видимому связано с возрастающим количеством оперативных вмешательств на кишечнике.

Данные по заболеваемости и распространенности у детей отсутствуют. Наиболее частая причина возникновения спаечной непроходимости у детей –

инвагинация

кишечника, аппендицит.

Пол. Женщины незначительно преобладают. Вероятно это связано с акушерскими, гинекологическими операциями, распространенностью заболеваний органов репродуктивной системы.

Факторы и группы риска

– травмы и воспаления органов брюшной полости;

–

эндометриоз

;

– кровоизлияния в брюшную полость.

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

боль в животе; тошнота; рвота; задержка стула и газов; вздутие живота; ассиметрия живота

Cимптомы, течение

Спаечная непроходимость сочетает в себе элементы динамической и механической кишечной непроходимости.

Динамический элемент обусловлен перегрузкой вышележащего сегмента кишки при отсутствии полного перекрытия кишечного просвета и ишемии кишечника.

Механический элемент обусловлен полным перекрытием просвета кишечника и ишемией его стенки.

Для заболевания характерна классическая триада симптомов:

– боль в животе (возможно – в области имевшего место ранее оперативного вмешательства или травмы);

– тошнота и рвота;

– задержка стула и газов со вздутием живота.

С учетом того, что непроходимость может быть полной и неполной, манифестировать остро и подостро, чувствительность и специфичность симптомов могут значительно различаться.

Другие возможные симптомы:

– кровотечение из желудочно-кишечного тракта;

– лихорадка (фебрилитет свидетельствует о

гангрене

и

перфорации

);

– признаки обезвоживания (

олигоурия

,

артериальная гипотензия

);

– признаки интоксикации (

тахикардия

, расстройства психического статуса)

– признаки раздражения брюшины (при

перфорации

);

– ассиметрия живота;

– “шум плеска” при

аускультации

кишечника и другие физикальные признаки непроходимости.

Варианты течения

1. Острая странгуляционная спаечная непроходимость обусловлена перетяжкой или ущемлением кишки спайками вместе с брыжейкой. Характерно бурное клиническое течение с развитием всех субъективных и объективных признаков острой кишечной непроходимости. В анамнезе имеется указание на перенесенную ранее операцию, на коже передней брюшной стенки определяется послеоперационный рубец.

2. Острая обтурационная спаечная непроходимость возникает вследствие перегиба кишечной петли или сдавления ее спайками без вовлечения в процесс брыжейки. Характерное более медленное развитие по сравнению со странгуляционной непроходимостью. Клиническая картина зависит от уровня непроходимости.

3. Интермиттирующая форма спаечной непроходимости характеризуется рецидивирующими приступами нарушения проходимости кишечника. Приступы сопровождаются схваткообразными болями, рвотой, вздутием живота, задержкой стула и газов. В анамнезе: ряд приступов, купированных консервативным лечением или оперативным вмешательством, , как следствие, наличие множественных рубцов на коже живота.

Диагностика

Диагностика спаечной кишечной непроходимости основана на:

– наличии в анамнезе спаечной болезни или заболеваний, которые могут привести к ее развитию;

– клинической диагностике;

– визуализации кишечной непроходимости.

1. Рентгенологическое исследование

На обзорной рентгенограмме брюшной полости определяются:

1.1 У лиц с низкой спаечной кишечной непроходимостью:

– интенсивные

чаши Клойбера

;

– тонкокишечные аркады, которые в отличие от других видов непроходимости кишечника фиксированы;

– утолщения

складок Керкринга

;

– растяжение кишечных петель выше препятствия (локальный метеорит).

1.2 При высоком перекрытии просвета кишечника:

–

чаши Клойбера

;

– аркады единичные, но в нижних отделах живота обнаруживают затемнение.

Признаки спаечной кишечной непроходимости при изучении пассажа водной взвеси бария сульфата по кишечнику:

– появление горизонтальных уровней жидкости при отсутствии арок (симптом “горизонтальных уровней”), которые придают “объемность” изображению (симптом “растянутой пружины”);

– задержка бариевой взвеси в отдельных тонкокишечных петлях;

– симптом “провисания” кишечных петель, проявляющийся опусканием терминальных петель подвздошной кишки в нижние отделы брюшной полости и даже в полость малого таза.

Симптом “горизонтальных уровней” образуют разные контрастные среды, но не как обычно – воздух (арка) – жидкость, а только жидкость. Нижний уровень жидкости состоит из более тяжелой бариевой взвеси, верхний – из жидкости, появившейся в результате экссудации. Уровень жидкости без газа появляется на 2-4 часа раньше, указывая на уже наступившие микроциркуляторные нарушения.

Основной симптом спаечной кишечной непроходимости при рентгеноконтрастном исследовании – задержка водной взвеси бария сульфата в тонкой кишке дольше 4-5 часов.

При введении бариевой взвеси в двенадцатиперстную кишку через зонд патологической считается задержка контраста в кишечнике свыше 1,5-2 часов.

При спаечной болезни задержка водной взвеси бария сульфата свыше 9-12 часов наблюдается только в отдельных кишечных петлях (симптом “локального депо”) при своевременном ее попадании в слепую кишку.

2. Компьютерная томография – считается “золотым стандартом” диагностики.

3. Лапароскопия – применяется в сомнительных случаях.

4. УЗИ брюшной полости позволяет выявить не только наличие жидкости, но и диаметр тонкого кишечника, толщину его стенки, маятникообразный характер перистальтики или отсутствие перистальтических движений.

Лабораторная диагностика

Специфические лабораторные тесты для диагностики спаечной непроходимости кишечника, а также позволяющие различать нозологические виды кишечной непроходимости между собой, отсутствуют. Однако комплексное лабораторное исследование необходимо (особенно у пожилых пациентов и детей) для расчета консервативной терапии и оценки рисков анестезиологического пособия и оперативного вмешательства.

1. Общий анализ крови.

Умеренные изменения:

лейкоцитоз

, повышение СОЭ, повышение

гематокрита

(дегидратация вследствие рвоты).

Выраженные изменения:

лейкоцитоз

более 18х109 свидетельствует о

гангрене

и/или

перитоните

.

2. Биохимия. Нормальные показатели тестов для печени и поджелудочной железы. Возможны

гипопротеинемия

, связанная с нарушениями питания;

гипокалиемия

,

гипохлоремия

, связанные с потерей электролитов при рвоте и депонировании жидкости в третьем пространстве.

3. Кал. Возможно присутствие следов крови (чаще при поражении толстого кишечника).

Дифференциальный диагноз

Спаечную кишечную непроходимость следует дифференцировать со следующими заболеваниями:

– другие виды кишечной непроходимости;

– аппендицит;

– острый холецистит;

– острый панкреатит;

– ишемия кишечника;

– дивертикулит;

– грыжи с явлениями непроходимости;

– опухоли желудочно-кишечного тракта;

– острый инфаркт миокарда;

– пневмония и/или плеврит.

Основными методами дифференциальной диагностики являются методы визуализации.

Осложнения

–

перфорация

кишечника с развитием

перитонита

;

– сепсис;

– обезвоживание с развитием

гиповолемического шока

и/или токсического шока;

– кровотечения из желудочно-кишечного тракта.

Онлайн-консультация врача

Посоветоваться с опытным специалистом, не выходя из дома!

Консультация по вопросам здоровья от 2500 тг / 430 руб

Интерпретация результатов анализов, исследований

Второе мнение относительно диагноза, лечения

Выбрать врача

Лечение

Консервативное лечение

Назначается больным с острой спаечной кишечной непроходимостью, не имеющим признаков перитонита. Первоначальное традиционное консервативное лечение спаечной кишечной непроходимости в течение 1,5-2 часов включает: декомпрессию, инфузию, коррекцию

интеркуррентной

патологии. Данный вид терапии эффективен приблизительно у 65% пациентов.

Оперативное лечение

Показано в случае безуспешности консервативного лечения.

Выполняется

лапаротомия

или

лапароскопия

с последующим определением объема выполняемого хирургического вмешательства в зависимости от интраоперационных находок. Наиболее часто производится рассечение спаек.

Для профилактики последующего рецидива спаечной кишечной непроходимости часто выполняют операции для фиксирования кишечных петель в функционально выгодном положении спайками, образующимися в послеоперационном периоде. К ним относятся:

– шинирование тонкого кишечника;

– пристеночная интестинопликация (

операция Нобля

);

– трансмезентериальная интестинопликация (

операция Чайлдс-Филлипса

).

Прогноз

Летальность при спаечной кишечной непроходимости существенно разнится в группах с прободением и без прободения кишечника, достигая в последней 40%.

Заболевание отличается особой склонностью к рецидивам. Согласно некоторым исследованиям, 40% пациентов госпитализируются повторно от 2 до 5 раз, 5% – от 6 до 20 раз, 0,2% – более 20 раз.

Госпитализация

В экстренном порядке в отделение хирургии.

Информация

Источники и литература

- МакНелли Питер Р. Секреты гастроэнтерологии/ перевод с англ. под редакцией проф. Апросиной З.Г., Бином, 2005

- Рэфтери Э. Хирургия. Справочник/под общ.редакцией Луцевича О.И., Пушкаря Д.Ю., Медпресс-информ, 2006

- “К вопросу о клинической классификации спаечной кишечной непроходимости” Плечев В.В., Пашков С.А., “Казанский медицинский журнал”, №6, 2004

- “Хирургическая “эпидемиология” образования спаек в брюшной полости” Федоров В.Д., Кубышкин В.А., Козлов И.А., “Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова”, №6, 2004

- https://surgeryzone.net/info/info-hirurgia/spaechnaya-kishechnaya-neproxodimost.html

Мобильное приложение “MedElement”

- Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

- Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на приём

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Мобильное приложение “MedElement”

- Профессиональные медицинские справочники

- Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на приём

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Внимание!

Если вы не являетесь медицинским специалистом:

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях “MedElement (МедЭлемент)”, “Lekar Pro”,

“Dariger Pro”, “Заболевания: справочник терапевта”, не может и не должна заменять очную консультацию врача.

Обязательно

обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может

назначить

нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement и мобильные приложения “MedElement (МедЭлемент)”, “Lekar Pro”,

“Dariger Pro”, “Заболевания: справочник терапевта” являются исключительно информационно-справочными ресурсами.

Информация, размещенная на данном

сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший

в

результате использования данного сайта.

Источник