Кишечная палочка шигелла лечение

Шигеллез — острое инфекционное воспаление толстого кишечника, отличающееся высокой контагиозностью. Бактериальная дизентерия проявляется схваткообразной абдоминальной болью, рвотой, кровавой диареей, тенезмами, признаками интоксикации. Этот антропоноз встречается чаще других кишечных заболеваний.

Шигеллез обнаруживается повсеместно. К нему чувствительны люди любого возраста и национальности. Уровень заболеваемости максимально высок в перенаселенных странах с отсутствием гигиенической культуры среди людей. Значимость отдельных шигеллезов в патологии человека постоянно изменяется. В начале 20 века во время голода и полной антисанитарии был распространен шигеллез Григорьева-Шиги. В 50 годы большая часть дизентерии была вызвана шигеллой Флекснера. В конце прошлого столетия патологию у людей вызывали шигеллы Зонне.

К шигеллезу особо восприимчивы лица, имеющие II (-) группу крови. У них симптоматика инфекции максимально выражена. Городские жители болеют в несколько раз чаще, сельских, что связано со скученностью населения в крупных городах. Патогенные шигеллы поражают людей с низким социальным положением, употребляющих некачественные продукты и недостаточно очищенную питьевую воду. Пик заболеваемости приходится на летний и осенний периоды.

Диагностика патологии основывается на клинической картине и подтверждается культуральным исследованием. Лечение заключается в проведении регидратации, дезинтоксикационной и противомикробной терапии.

Этиологические факторы

Возбудители шигеллеза относятся к роду Shigella. Впервые А. В. Григорьев и К. Шиг независимо друг от друга открыли возбудителя дизентерии. Другие шигеллы были описаны спустя некоторое время С. Флекснером, К. Зонне, Дж. Бойдом, А. Саксом. Эти ученые в разное время занимались изучением микробиологии шигеллеза — его возбудителя, патогенеза, морфологических процессов, клинической симптоматики, диагностики и лечения.

Шигеллы — неподвижные бесспоровые факультативно-анаэробные бактериальные палочки, окрашивающиеся отрицательно по Граму и хорошо растущие на обычных питательных средах. В бульоне образуют равномерные помутнения с осадком, а на пластинчатых средах — круглые, выпуклые и бесцветные колонии.

Шигеллы — неподвижные бесспоровые факультативно-анаэробные бактериальные палочки, окрашивающиеся отрицательно по Граму и хорошо растущие на обычных питательных средах. В бульоне образуют равномерные помутнения с осадком, а на пластинчатых средах — круглые, выпуклые и бесцветные колонии.

Шигеллы жизнеспособны только в организме человека. В окружающей среде микробы погибают в течение одной-двух недель. На лапках мух бактерии могут жить до трех дней, поэтому мухи считаются переносчиками шигеллеза. Доступ этих насекомых к нечистотам и пище может играть определенную роль в распространении дизентерии. Сев на пищевые продукты, насекомые инфицируют их.

Микробы чувствительны к кипячению, прямым солнечным лучам и дезинфектантам – хлорамину, активному хлору. Шигеллы резистентны к физических, химических и биологических факторам внешней среды. Они сохраняют жизнеспособность в высохших испражнениях, почве, воде, на пищевых продуктах. Бактерии устойчивы к некоторым антибактериальным средствам, поэтому не все препараты подходят для устранения болезни.

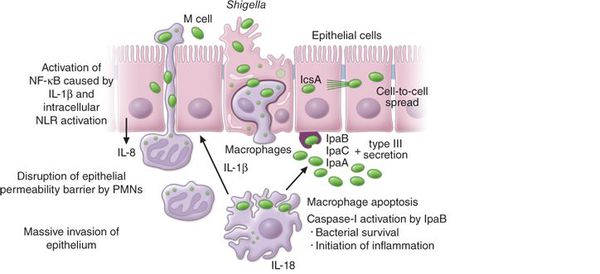

Факторы патогенности, позволяющие микробам внедряться в эпителиоциты, размножаться и повреждать их:

- Факторы адгезии и колонизации – пили, фимбрии общего типа, белки наружной мембраны, липополисахариды клеточной стенки,

- Половые пили, участвующие в конъюгации,

- Ферменты, разрушающие слизь и обеспечивающие быстрое проникновение бактерий в ткани организма,

- Факторы инвазии – плазмиды и хромосомные гены,

- Эндотоксин, оказывающий энтеротропное и нейротропное действие, вызывающий дисфункцию кишечника,

- Цитотоксин, разрушающий клетки кишечника,

- Энтеротоксин, стимулирующий выход воды в просвет кишечника и разжижающий кал,

- Нейротоксин, обуславливающий симптомы интоксикации,

- О-антиген и К-антиген.

Шигеллы оказывают не только токсическое воздействие на клетки кишечника, но и нарушают рост нормальной микрофлоры. У всех больных развивается дисбактериоз и расстройство процесса нормального пищеварения.

Эпидемиология

Больной человек, реконвалесцент или бактерионоситель являются источниками инфекции. Никакие животные в природе дизентерией не болеют. Больные с легкими и стертыми формами шигеллеза, имеющие слабо выраженные симптомы, опасны в эпидотношении. Инфицированные работники пищевой промышленности и общепита представляют также серьезную опасность для окружающих.

Шигеллез распространяется водным, алиментарным или контактным путями.

- Алиментарный путь. На пищевые продукты микробы попадают с грязных рук, лапок мух, при использовании на огороде удобрений, содержащих фекалии с бактериями. Фрукты, ягоды, молоко, компоты, гарниры, салаты и первые блюда – хороший питательный субстрат для шигелл.

- Водный путь. С фекалиями больного человека бактерии могут попасть в питьевую воду через стоки. В эпидемическом отношении опасны колодцы, небольшие водоемы, общественные бассейны. Причиной заражения водопроводной воды может стать стирка инфицированного белья или авария на очистительных сооружениях. Водный путь распространения инфекции актуален в теплое время года.

- Шигеллез — болезнь грязных рук. В распространении инфекции большое значение имеет контактно-бытовой механизм. Фекалии с рук попадают на бытовые предметы, а затем на слизистую оболочку рта. Особенно это актуально для лиц, не соблюдающих правила личной гигиены, а также для гомосексуалистов.

Восприимчивость к шигеллезу высокая. Практически 100% лиц, столкнувшихся с бактериями, заболевают дизентерией. Дети более восприимчивы к инфекции, чем взрослые. Дизентерия Зонне выявляется чаще в детских коллективах — школах и детских садах.

Патогенез

Шигелла дизентерии проникает с пищей или водой через рот в желудочно-кишечный тракт человека, преодолевая барьерные факторы ротовой полости и кислое содержимое желудка. При этом часть шигелл погибает, и высвобождается эндотоксин. Большое значение имеет инфицирующая доза возбудителей: чем она выше, тем более выражены клинические признаки болезни.

Шигелла дизентерии проникает с пищей или водой через рот в желудочно-кишечный тракт человека, преодолевая барьерные факторы ротовой полости и кислое содержимое желудка. При этом часть шигелл погибает, и высвобождается эндотоксин. Большое значение имеет инфицирующая доза возбудителей: чем она выше, тем более выражены клинические признаки болезни.

В тонком кишечнике микробы оседают на энтероцитах, внедряются в них, размножаются и выделяют энтеротоксин и цитотоксин. Они нарушают обмен веществ, обуславливают полигиповитаминоз. Цитотоксины способствуют разрушению клеток, а энтеротоксины — вызывают диарею.

Когда бактерий становится много, они заселяют весь толстый кишечник. С помощью особых белков бактерии фиксируются на эпителиоцитах и колоноцитах, воздействуют на рецепторы и проникают внутрь клеток. Затем микробы выделяют муцин и другие факторы патогенности, обусловливающие адгезию и инвазию возбудителей в клетки подслизистого слоя.

Воспаление быстро распространяется на здоровые участки кишечника. Его стенки становятся рыхлыми и отечными, происходит разрушение слизистой оболочки. Процесс всасывания питательных веществ и жидкости нарушается, она выходит в просвет кишечника, развивается диарея. Постепенно формируется язвенный колит с кровоточащими эрозиями и язвами, которые соединяются и увеличивают обнаженную поверхность кишечной стенки. На фоне язвенного или фибринозно-некротического воспаления кишечника происходит активное выделение токсинов.

Симптоматика

Инкубация при шигеллезе длится в среднем неделю, а чаще 2-3 дня. Заболевание начинается остро. У больных резко поднимается температура до фебрильных значений, возникает жар и озноб. Интоксикация — это ответная реакция организма на появление в крови шигеллезных токсинов. Затем появляется вялость, разбитость, боль в мышцах и суставах, ломота во всем теле, цефалгия, апатия.

Диарея — основной симптом заболевания, появляющийся на второй день болезни. Сначала кал просто разжижается, а затем скуднеет до «ректального плевка», в нем появляется слизь и кровь. Частота стула в сутки составляет 10-30 раз. При этом возникают мучительные болезненные ощущения, обусловленные раздражением и напряжением кишечной стенки и брюшины. Боль в животе имеет различную локализацию и степень выраженности: от разлитой, умеренной до резкой и схваткообразной. Перед дефекацией она нарастает, а сразу после опорожнения кишечника возникает облегчение.

Среди прочих диспепсических признаков наиболее частыми являются тошнота, рвота, тенезмы. У больных учащается сердцебиение, одышка, снижается кровяное давление, тоны сердца приглушаются, появляются шумы на его верхушке. У грудничков при дизентерии холодеют конечности, они постоянно срыгивают, сон становится беспокойным и плохим. Специалисты во время осмотра обнаруживают у больных сухой и обложенный язык, пальпаторно – болезненность и спазм толстой кишки.

Поражение нервной системы проявляется бессонницей и общим беспокойством, болезненностью по ходу нервных волокон, тремором рук и гиперчувствительностью кожи. При поражении ЦНС возникают бредовые идеи и галлюциноз.

Клинические формы шигеллезной инфекции:

- Легкая – стул до 5 раз в сутки, без примесей с непостоянной и слабой болью в животе.

- Среднетяжелая — лихорадка, абдоминальная боль по типу схваток, жидкий кровавый стул с комочками слизи.

- Тяжелая — сотрясающий озноб, мучительная боль в животе, водянистый стул до 50 раз в сутки, диспепсия, тахикардия, гипотония.

- Атипичная форма — диспепсия, интоксикация, водянистый стул.

- Гипертоксическая форма — нейротоксикоз, поражение сердца, сосудов, нервных структур, шоковое состояние, почечная недостаточность, синюшность кожи, липкий пот, судорожный синдром, помрачение сознания.

- Стертая форма – двукратный стул, кратковременные боли в животе.

Клинические признаки болезни утихают к 14 дню, а полное выздоровление и восстановление слизистой кишечника происходит в течение 4 недель.

- Шигелла Зонне вызывает легкие и стертые формы дизентерии без разрушения слизистой кишечника.

- Шигелла Флекснера вызывает типичное воспаление, протекающее в среднетяжелой или тяжелой форме.

- Дизентерия Григорьева-Шиги всегда отличается тяжелым течением с дегидратацией, интоксикацией, сепсисом, падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов.

Существует хроническая форма дизентерии, длительность которой достигает трех и более месяцев. Ее патогенетические и патоморфологические процессы недостаточно изучены. Считается, что в основе патологии лежат аутоиммунные реакции, развитию которых способствуют имеющиеся заболевания ЖКТ, нарушения иммунного статуса, дисбиоз кишечника и других локусов организма, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, длительный и бесконтрольный прием антибактериальных средств.

Осложнения

Тяжелое течение дизентерии при отсутствии своевременного лечения приводит к развитию тяжелых осложнений, к которым относятся:

- Шоковое состояние,

- Тяжелый дисбиоз,

- Прободение кишечной стенки,

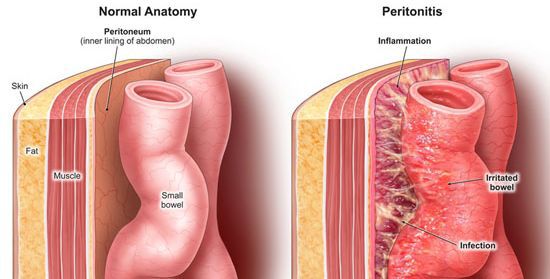

- Гнойное воспаление брюшины,

- Парез и инвагинация кишечника,

- Анальная трещина,

- Выпадение геморроидальных узлов,

- Постдиарейное воспаление кишечника,

- Воспаление поджелудочной железы,

- Миокардиты,

- Токсическое воспаление печени,

- Гангренозный энтероколит,

- Бронхопневмония,

- Гиповитаминоз,

- Синдром мальабсорбции,

- Почечная недостаточность,

- Сердечно-сосудистая недостаточность,

- Судороги,

- Нарушение сознания.

Диагностические мероприятия

Диагностика шигеллеза начинается с беседы с врачом. Он собирает анамнез и выслушивает жалобы больного. При пальпации живота обнаруживается болезненность, напряженность живота, спазм кишечника.

Лабораторная диагностика:

- Основным диагностическим методом является микробиологический. Исследуют нативный кал, ректальный мазок, рвотные массы или промывные воды желудка или кишечника. Биоматериал засевают на селективные среды — Эндо и Плоскирева, а также на среды накопления — селенитовый бульон или магниевую среду. Посевы инкубируют при 37 градусах в течение суток. На второй день изучают образовавшиеся колонии: плоские или выпуклые, круглые, мелкие, прозрачные, с ровным или зазубренных краем. Лактозонегативные колонии снимают на полиуглеводную среду Клиглера. На следующий день проводят учет результатов. Затем выделяют чистую культуру для последующего изучения биохимических и антигенных свойств. Для этого ставят цветной ряд Гисса и реакцию агглютинации с шигеллезными сыворотками.

- После выделения возбудителя инфекции определяют его чувствительность к противомикробным средствам и дизентерийному бактериофагу.

- Серодиагностика позволяет быстро подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз. Для этого ставят РПГА, ИФА, РИФ, РНГА, РСК.

- Вспомогательным диагностическим методом является аллергическая проба с дизентерином.

- Для определения ДНК шигелл в биоматериале ставят ПЦР.

- Микробиологическое исследование кала на дисбактериоз выявляет существенные изменения нормальной микрофлоры кишечника: уменьшение лакто- и бифидобактерий, наличие патогенных шигелл, увеличение количества условно-патогенных микробов.

Инструментальная диагностика заключается в проведении ректороманоскопии, которая позволяет поставить диагноз в сомнительных ситуациях. При шигеллезе слизистая оболочка кишечника красная, отечная, рыхлая, с мелкими неглубокими язвами, комочками слизи и очагами атрофии. Это неспецифический диагностический метод, поскольку подобные признаки могут появляться и при других кишечных инфекциях.

Общетерапевтические мероприятия

Лечение патологии проводят в амбулаторных условиях, если состояние больного остается удовлетворительным. Госпитализация показана пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением болезни, наличием сопутствующих патологий, лицам из декретированных групп и маленьким детям.

Больным необходима максимально щадящая диета, не раздражающая слизистую пищеварительного тракта. Употреблять в пищу следует отвар из риса, перетертые супы, кисели, овощные и нежирные куриные бульоны, черствый хлеб или сухарики. Принимать пищу следует дробно: небольшими порциями, 5-6 раз в день. Спустя трое суток после нормализации стула можно вернуться к обычному питанию.

Медикаментозное лечение шигеллеза:

-

Детоксикационная терапия – обильное питье, пероральное применение «Энтеродеза», «Регидрона», «Гастролита», «Глюкозы», внутривенное введение «Гемодеза», «Ацесоли», «Реополиглюкина».

Детоксикационная терапия – обильное питье, пероральное применение «Энтеродеза», «Регидрона», «Гастролита», «Глюкозы», внутривенное введение «Гемодеза», «Ацесоли», «Реополиглюкина». - Внутрь назначают прием энтеросорбентов – «Активированный уголь», «Смекта», «Полисорб», «Полифепам».

- Этиотропная терапия — антибиотики из группы фторхинолонов: «Ципрофлоксацин», «Ципролет», цефалоспоринов: «Цефтриаксон», «Цефотаксим», ампициллина, тетрациклина. Антибиотики назначают с учетом сведений о лекарственной устойчивости или чувствительности к ним штамма шигеллы, выделенного от больного.

- Противошигеллезный бактериофаг.

- Противогрибковые средства для профилактики дисбактериоза – «Дифлюкан», «Нистатин».

- Кортикостероидные гормоны с противовоспалительной целью – «Преднизолон».

- Пробиотики – «Бифидумбактерин форте», «Линекс», «Бификол», пребиотики – «Дюфалак», «Нормазе».

- Ферментные комплексные препараты – «Панзинорм», «Мезим-форте», «Фестал».

- Спазмолитики – «Но-шпа», «Спазмалгон».

- Поливитаминные комплексы.

- Природные иммуномодуляторы – настойка женьшеня, элеутерококка, лимонника; синтетические иммуностимуляторы – «Пентоксил», «Метилурацил».

Хроническая форма дизентерии в период обострения лечится также, как и острая. После устранения симптомов обострения хороший лечебный эффект оказывают микроклизмы с настоями эвкалипта, ромашки, масел шиповника и облепихи, физиотерапевтическое лечение, эубиотики и витамины. В тяжелых случаях показан плазмаферез — метод очищения плазмы крови от токсинов.

Больные остаются нетрудоспособными при легкой форме инфекции в течение 7–10 дней, при среднетяжелой — до 20 дней, а при тяжелой — более месяца. Пациентов из декретированных групп допускают к работе после получения двух отрицательных результатов бакпосева испражнений.

Профилактика

Шигеллез — высококонтагиозная инфекционная болезнь, для профилактики которой необходимо соблюдать следующие правила:

- Уничтожать мух и прочих насекомых в помещении с пищевыми продуктами,

- Пить воду хорошего качества или кипятить ее,

- Не употреблять испорченные фрукты и просроченные продукты,

- Мыть руки каждый раз перед едой,

- Очищать территории населенных мест и охранять водоемов от загрязнения канализационными стоками,

- Проходить гигиеническое обучение всем лицам, занятым на пищевых предприятий, объектах общественного питания и торговли пищевыми продуктами,

- Оповещать населения о вспышках инфекции,

- Принимать детей в коллектив после проведения обследования на кишечную флору,

- Изолировать и наблюдать за больными и носителями бактериальной дизентерии.

В настоящее время проводят специфическую профилактику шигеллеза у детей и взрослых путем введения противодизентерийной вакцины.

Шигеллез – достаточно распространенное заболевание, предупредить которое можно, соблюдая простые санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила. На ранних стадиях дизентерия хорошо поддается лечению. При своевременном обращении за медицинской помощью, прогноз полного выздоровления благоприятный. Своевременное комплексное лечение острых форм шигеллезной инфекции предупреждает хронизацию процесса.

Видео: дизентерия в программе “Жить здорово!”

Мнения, советы и обсуждение:

Источник

Начинается заболевание с постепенного появления зябкости конечностей, дискомфорта в поясничной области, повышения температуры тела до 39 °C и выше, озноба, выраженной слабости, ощущения разбитости. Снижается аппетит, появляется адинамия, головная боль, головокружение. Иногда присоединяется тошнота и рвота. Во рту становится сухо, может появляться икота, резь в глазах из-за сухости конъюнктив.

Боли в животе носят разлитой характер, вначале тупые, постоянные, затем переходят в острые схваткообразные в нижних отделах живота, усиливающиеся перед актом дефекации. В конце первых суток присоединяются тенезмы — судорожные сокращения мышц сигмовидной и прямой кишки в момент дефекации и продолжающиеся после в количестве 10-15 раз. Происходит учащение частоты стула до 10 раз и более (через несколько часов после начала заболевания), сопровождающееся чувством незавершённости акта дефекации.

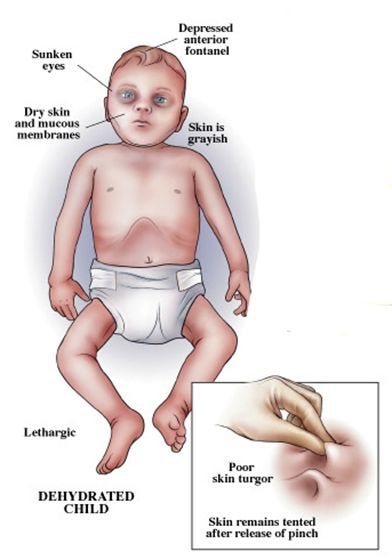

Объективно: кожа сухая, бледная, черты лица заострены, глаза запавшие. Живот втянут. Лимфоузлы не поражаются.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: при лёгком заболевании — брадикардия (редкий ритм сердца), снижение артериального давления. При среднетяжёлых и тяжёлых формах — тахикардия, пульс малого наполнения, приглушение тонов сердца, иногда увеличение размеров сердца, акцент I тона на лёгочной артерии.

Со стороны дыхательной системы: при тяжёлых формах тахипноэ (учащённое поверхностное дыхание свыше 20 в минуту).

Со стороны ЖКТ: при пальпации наблюдается спазм и болезненность толстой кишки (в основном сигмовидной), кашицеобразный стул с кровью, слизью (иногда вид мясных помоев), вначале нормального объёма, затем его уменьшение до «ректального плевка» (маленький комочек слизи с прожилками крови). При крайне тяжёлой форме — зияние заднего прохода из-за пареза сфинктеров, урчание, шум плеска, может быть вздутие живота.

Со стороны мочевыделительной системы: частые позывы на мочеиспускание (рефлекторный характер).

При фарингоскопии: сухость слизистой оболочки ротоглотки, язык сухой, покрыт бурым налётом.

Критерии степени тяжести:

- лёгкое течение (без обезвоживания);

- среднетяжёлое течение (обезвоживание I степени, стул до 20 раз);

- тяжёлое течение (обезвоживание II-III степени, частый стул).

Клинические проявления обезвоживания (по Покровскому)

| степень обезвоживания | потеря жидкости (% к массе тела) | симптомы |

|---|---|---|

| I | 1-3 | умеренная жажда и сухость слизистых оболочек, небольшая лабильность пульса |

| II | 4-6 | жажда выражена, резкая слабость, бледность и сухость кожи, нестойкий акроцианоз (синюшная окраска кожи), охриплость голоса, судороги в икроножных мышцах, снижение тургора кожи (сопротивление к механическим воздействиям), тахикардия, умеренная артериальная гипотония |

| III | 7-10 | цианоз, сухость кожи и слизистых оболочек, заострившееся лицо, запавшие глаза, выраженное снижение тургора кожи, «руки прачки», афония (утрата звучности речи, способность говорить лишь шёпотом), судороги, тахикардия, артериальная гипотензия, олиго/анурия (частичное или полное прекращение поступление мочи) |

| IV | > 10 | стремительно развивающаяся симптоматика, характерная для предыдущих форм, снижение систолического АД ниже 60 мм рт ст, гипотермия, общий цианоз, тёмные круги вокруг глаз, запавший живот, общие тонические судороги, гиповолемический шок |

Формы заболевания

Стёртое течение: жалоб нет или они минимальны. Спазм и болезненность сигмовидной кишки умеренные, при ректороманоскопии — катаральный проктосигмоидит (воспаление прямой и ободочной кишки).

Субклиническая форма: отсутствие клинических проявлений, выделение шигелл при посеве кала на питательные среды, положительные серологические реакции.

Затяжное течение: клинические проявления, выделение шигелл более двух недель при лёгком заболевании, трёх недель при среднетяжёлом и четырёх недель при тяжёлом (причины — иммунодефицит, неадекватная этиотропная терапия).

Хроническая рецидивирующая: период обострения сменяет период клинического благополучия, который прерывается очередным обострением. Состояние больного относительно удовлетворительное, стул до пяти раз в сутки. Может продолжаться до трёх месяцев.

Хроническая непрерывная: ремиссии (улучшений) нет, неуклонное прогрессирование патологического процесса и ухудшение состояния. Синдром общей инфекционной интоксикации умеренно выражен.

Бактерионосительство:

- реконвалесцентное (выделение шигелл у лиц, которые перенесли острый шигеллёз сроком до трёх месяцев при отсутствии клинических симптомов болезни и нормальных данных ректороманоскопии);

- транзиторное (однократное выделение шигелл у практически здорового человека, который не болел шигеллёзами и не имел дисфункции кишечника на протяжении последних трёх месяцев).[2][6]

Патогенез дизентерии

Входные ворота — ротовая полость, в которых начинается воздействие факторов неспецифического иммунитета на возбудителя (лизоцим, макрофаги, IgA). Далее шигеллы попадают в желудок, где происходит их контакт с соляной кислотой, после чего микроорганизмы частично гибнут, высвобождая эндотоксин. Уцелевшие бактерии продвигаются в тонкий кишечник, производя неярко выраженный процесс из-за отсутствия их сродства к энтероцитам, и проявляется патогенное по отношению к шигеллам действие лимфоцитов. После возбудитель достигает дистальных отделов толстого кишечника, где происходит активное размножение бактерий и их частичная гибель, сопровождающаяся значительным образованием эндотоксина (острый инфекционный токсикоз). Образующиеся иммунные комплексы (включая липополисахарид) фиксируются в капиллярах слизистой оболочки толстого кишечника, где нарушают микроциркуляцию, вызывают повышение проницаемости сосудистой стенки, агрегацию тромбоцитов (ДВС-синдром) с одновременным токсическим поражением ЦНС (центральной нервной системы) и сердечно-сосудистой систем. Шигеллы проникают внутрь колоноцитов, где размножаются и вызывают фатальные деструктивные процессы.

Следует понимать, что ведущим поражающим фактором является выраженное токсическое действие шигелл — токсины, действуя на нервные узлы кишечника, нарушают крово- и лимфообращение, вызывают болевой синдром и учащение стула. Спазм различных сегментов кишечника является неравномерным, что ведёт к переполнению верхних отделов и запустеванию нижних, что также провоцирует болевые ощущения по ходу кишечника, уменьшение количества каловых масс и тенезмы. Нарушается синтез белка в кишечной стенке, что ведёт к некрозу эпителия и образованию дефектов слизистой оболочки (язв).

В ходе заболевания шигеллы подвергаются воздействию вначале макрофагов межклеточного пространства, далее происходит активация естественных киллеров, синтез интерферонов и повышение количества лимфоцитов, формируются различные классы специфических антител, играющих решающую роль в элиминации возбудителя. При иммунодефиците полной элиминации шигелл не наступает, и формируется хроническое течение заболевания или бакносительство.[2][5]

Классификация и стадии развития дизентерии

По клинической форме:

- типичная;

- стёртая;

- субклиническая;

- бактерионосительство (реконвалесцентное и транзиторное).

По длительности заболевания и типу:

а) острая (колитический и гастроколитический) — до трёх месяцев:

- циклическая;

- затяжная;

б) хроническая (более трёх месяцев):

- рецидивирующая;

- непрерывная.

По степени тяжести выделяют: лёгкую, среднетяжёлую, тяжёлую и крайне тяжёлую формы.

Лёгкая форма дизентерии

Для лёгкой формы характерно повышение температуры тела до 38 °С в течение не более 2-3 суток, умеренное недомогание, дискомфорт и неярко выраженные боли левой подвздошной области, лёгкая болезненность и спазмирование сигмовидной кишки при пальпации. Кал оформленный или полуоформленный не более 10 раз в сутки длительностью до 3-4 дней, обычно без примесей крови и слизи. Воспалительные изменения слизистой оболочки прямой и сигмовидной кишки обычно катаральные (разрушение и слущивание верхнего слоя слизистого эпидермиса) с единичными язвенными элементами. Обезвоживания у взрослых, как правило, нет у детей может быть 1 степени.

Среднетяжёлая форма

Повышение температуры тела до 39 °С, выраженная интоксикация до 4-5 суток. В течение 2-3 часов присоединяется диарея: частота стула до 20 раз за сутки продолжительностью до 5 дней, кал небольших объёмов с явными примесями крови и слизи. Количество кала постепенно уменьшается, вплоть до выделения одной слизи. Периодические схваткообразные боли в животе, тенезмы (режущие, тянущие, жгущие боли в области прямой кишки). При пальпации сильный спазм и резкая болезненность сигмовидной кишки. Отмечается бледность, тахикардия, снижается артериальное давление. Слизистая кишечника с признаками катарально-язвенного воспаления, местами геморрагического характера. У взрослых возможно обезвоживание 1-2 степени, у детей до 2-3 степени.

Тяжёлая форма

Резкое повышение температуры тела до 40 °С и выше, очень выраженная интоксикация до 10 дней — потрясающий озноб, резкая слабость, тошнота и головокружение. Характерны разлитые боли в животе с усилением в левой подвздошной области, мучительные тенезмы. Диарея более 20 раз в сутки, кал кровянисто-тёмный, большое количество слизи (так называемые “мясные помои”). Сильная тахикардия, падение артериального давления, глухость тонов сердца. Слизистая кишечника представляет собой язвенно-некротическую поверхность с плёнками фибрина. Выраженное обезвоживание 2-3 степени, у детей до 3-4 степени.

Крайне тяжёлая форма

Редко встречающаяся форма болезни. Для неё характерно внезапное повышение температуры тела до 41 °С и выше, крайне выраженная интоксикация — потрясающий озноб, мышечная слабость, возможно угнетение сознания. Стул частый, быстро приобретает вид “мясных помоев”. Разлитые сильные боли в животе. Тотальное поражение толстого кишечника язвенно-некротического характера, возможно затрагивания конечных отделов тонкого кишечника. Часто с самого начала развиваются осложнения: инфекционно-токсический шок и энцефалопатия. Выраженное обезвоживание 3-4 степени. Прогноз неблагоприятен.

Осложнения дизентерии

- инфекционно-токсический шок (часто возникает на 2-3 недели от начала заболевания);

- инфекционно-токсическая энцефалопатия;

- перфорация толстого кишечника (перитонит);

- пневмония (из-за вторичного иммунодефицита);

- тромбоз мезентериальных сосудов;

- восходящая урогенитальная инфекция;

- полиартриты и невриты.[1][6]

Диагностика дизентерии

К методам лабораторной диагностики относятся:

- общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость нейтрофилов, эритроцитоз, повышение СОЭ);

- общеклинический анализ мочи (протеинурия, эритроцитурия, повышение плотности);

- биохимический анализ крови (повышение протромбинового индекса, фибриногена, АЛТ, амилазы);

- копрограмма (слизь, кровь, лейкоциты и др.);

- серологическая диагностика (РНГА — реакия непрямой гемагглютинации — с комплексными дизентерийным и сальмонеллёзным антигенами — диагностические титры не менее 1:200/1:400 с явлениями нарастания в динамике);

- бактериологический метод (бактериологический посев кала на дизентерийную группу — ответ через 4-5 суток);

- ПЦР-диагностика каловых масс, дающая быстрый ответ о наличии или отсутствии шигелл без типирования;

- ректороманоскопия (при лёгкой степени тяжести у лиц декретированного контингента);

- электрокардиография.

При развитии осложнений используются соответствующие методы исследований согласно ситуации.

В случае заболевания дизентерией работников сферы общественного питания, образования, здравоохранения и обслуживания (декретированные группы) все перечисленные методы исследований обязательны.[1][5]

Лечение дизентерии

Лечение лёгких и среднетяжёлых форм заболевания может осуществляться амбулаторно, тяжёлых форм, а также лиц декретированного контингента — стационарно в инфекционном отделении.

Диета и режим

Режим — полупостельный (в зависимости от степени тяжести), палатный.

Показана диета № 4 по Певзнеру, с минимумом клетчатки, углеводов, исключением жирного, жареного, острого, газировок, обильное питьё.

Госпитализация

Показания для госпитализации:

- группы риска (младенцы, взрослые старше 50 лет, с отягощенной соматической патологией и др.);

- тяжелые и некоторые варианты среднетяжёлых форм (при угрозе утяжеления);

- при развитии осложнений болезни;

- с затяжным и хроническим течением дизентерии в периоды обострения;

- декретированный контингент (лица, работающие пищей, водой, в детских коллективах);

- при невозможности обеспечить лечение и уход на дому;

- при угрозе распространения инфекции по месту жительства больного.

Критерии выписки больных

- нормализация клинической картины (исчезновение основных симптомов);

- нормализация общелабораторных данных (крови и мочи);

- однократное отрицательное исследование кала методом бактериального посева не ранее двух дней после окончания антибиотикотерапии (кроме декретированных контингентов – для них необходимо два отрицательных исследования).

Медикаментозное лечение

Медикаментозная терапия начинается с антибиотикотерапии при любой степени тяжести и характере заболевания (она имеет в большинстве случаев характер ex juvantibus, то есть лечение проводится до получения результатов анализов). Препаратами выбора первой линии являются антибиотики фторхинолонового и цефалоспоринового ряда, обычно назначаемые сроком до 5-7 дней. Лечение должно проводиться под контролем врача, не допускается сокращение или самовольное изменение его состава (во избежание развития антибиотикоустойчивости).

Патогенетически показано обильное питьё солевых растворов (раствор Филипса, регидрон, гастролит и др.), при рвоте — парентеральное введение специальных растворов (Трисоль, Ацесоль и др.).

Для купирования спазма и болезненности назначаются спазмолитики, при геморрагическом синдроме — гепарин и др.

В первые дни показан приём энтеросорбентов (далее они утрачивают лечебную функцию и могут нанести вред).

При значительных потерях жидкости определённый смысл имеют препараты, задерживающие повышенное её выделение в просвет кишечника (но не останавливающие моторику).

В целях нормализации микрофлоры кишечника показан приём про- и пребиотических средств, ферментов поджелудочной железы.

Выписка больных осуществляется при нормализации клинической картины, общелабораторных данных (крови и мочи) и однократном отрицательном исследовании кала методом бак. посева не ранее двух дней после окончания антибиотикотерапии (кроме декретированных контингентов).

Диспансерное наблюдение проводится в течении трёх месяцев с бак. посевом в конце каждого месяца и окончания срока наблюдения.[1][3]

Прогноз. Профилактика

Основа профилактики — соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил по выработке, обработке (термическая обработка) и употреблению продуктов питания, обследованию лиц декретированного контингента (при выявлении у них заболевания — отказ в допуске к объектам общепита до трёх месяцев).[5][6]

Список литературы

-

Малов В.А., Горобченко А.Н. Шигеллезы (дизентерия). — Лечащий врач, 2003. — № 5. — С. 10-15. -

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К.. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник. — М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. — 384 с. -

СП 3.1.1.3108-13 “Профилактика острых кишечных инфекций”. — М., 2014. -

Тимченко