Кишечные инфекции степени обезвоживания

Обезвоживание организма может развиться при большинстве кишечных инфекций. Механизм развития заключается в быстрой и объемной потере воды и электролитов, что приводит к серьезным нарушениям метаболизма. Высокий риск развития обезвоживания отмечается у детей первых 3-х лет жизни, пожилых людей и у пациентов с сопутствующей хронической патологией.

Симптомы

В медицинской практике принято выделять 4 степени обезвоживания в соответствии с определенной клинической симптоматикой. Первая степень – самая легкая, нарушения метаболизма минимальны, человек может справиться с ситуацией в домашних условиях. Четвертая – самая тяжелая, без оказания медицинской помощи в кратчайшие сроки наступает смерть в результате тяжелых нарушений функции почек и сердца.

Обезвоживание 1-ой степени

- водянистая диарея до 10 раз в день, характер испражнений определяется возбудителем кишечной инфекции;

- 1-2 эпизода рвоты;

- кожные покровы привычного цвета;

- слизистые влажные, жажда умеренная;

- диурез (выделение мочи) не нарушен;

- показатели артериального давления и частота пульса в пределах индивидуальной нормы.

Обезвоживание 2-ой степени

- выраженная слабость вплоть до обморочного состояния;

- количество эпизодов рвоты варьирует от 5 до 10 раз;

- водянистая диарея нарастает, количество актов дефекации составляет 10-20 раз в день;

- иногда отмечаются судорожные подергивания мышц конечностей;

- кожа сухая и бледная, может быть синюшность пальцев ног и рук;

- увеличивается частота пульса, снижается артериальное давление;

- уменьшается количество выделяемой мочи.

Обезвоживание 3-ей степени

При обезвоживании 3-ей степени все вышеописанные нарушения прогрессируют. При отсутствии адекватного лечения развивается гиповолемический шок – тяжелые нарушения кровообращения и метаболизма вследствие потери воды и электролитов.

Обезвоживание 4-ой степени

- выраженная общая слабость вплоть до помутнения сознания;

- кожа липкая, влажная, сморщенная, синюшная;

- слизистые ротовой полости сухие;

- голос слабый, осипший;

- судорожные подергивания мышц всех групп;

- артериальное давление не определяется;

- частоты дыхательных движений увеличивается до 20-30 в минуту;

- пульс нитевидный, на запястье может не определяться;

- диарея и рвота могут прекратиться, так как все резервы водно-электролитного баланса исчерпаны.

Следует начинать терапию уже при первой степени обезвоживания. Тогда намного выше вероятность благоприятного исхода заболевания.

Как справиться с обезвоживанием при диарее? – Регидратация организма

Главная составляющая лечения при обезвоживании — это восполнение потерь водно-электролитного баланса. Для этого используются растворы питьевые, приготовленные в домашних условиях или фабричного изготовления, а также специальные солевые растворы для внутривенного вливания.

Аптечные препараты для регидратации

Выпускаются в виде пакетиков (саше) с сухим содержимым. Пакет открывается перед непосредственным изготовлением раствора. Сухая смесь разводится питьевой (кипяченой) водой согласно инструкции, которая прилагается к лекарственному препарату.

Пользуются заслуженной популярностью такие растворы:

- Регидрон;

- Гидровит;

- Хумана.

Возрастных ограничений и существенных противопоказаний у этих лекарств нет.

Самостоятельное приготовление растворов

Изготовление растворов для регидратации в домашних условиях допускается, если нет возможности купить готовое средство, а помощь нужно начинать немедленно. Для восстановления водно-электролитного баланса могут быть использованы:

- минеральная вода без газа (любая столовая, но не лечебная);

- некрепкий несладкий чай;

- сахаро-солевая смесь (на 4 стакана воды разводится 3 чайных ложки сахара и половина чайной ложки соли).

Любой раствор для регидратации выпивается медленно, чтобы жидкость успевала всасываться.

Если отмечается рвота, состояние ухудшается, то необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Источник

Этапы регидратационной терапии. Расчет регидратационной терапии

Водно-электролитная терапия, проводимая внутривенно вводимыми полиионными кристаллоидными растворами, как и оральная, осуществляется в два этапа: I — восстановление потерь жидкости и солей, отмечавшихся до начала инфузионной терапии; II — коррекция продолжающихся водно-электролитных потерь.

Приступая к I этапу регидратационной терапии, прежде всего следует определить объем жидкости, который целесообразно ввести больному. С этой целью выявляется степень обезвоживания. При I степени обезвоживания потеря жидкости не превышает 3 % массы тела, при II — потеря жидкости составляет 4—6 %, при III — 7—9 %, при IV (декомпенсированное обезвоживание) — ю % и более. Определив степень обезвоживания по клиническим и лабораторным показателям с помощью таблицы и выяснив массу тела больного (со слов пациента или путем взвешивания в отделении) можно вычислить величину потери жидкости. Важность правильной оценки степени обезвоживания заключается в том, что она определяет метод и темпы регидратационной терапии — ключевого звена в лечении больных с острыми кишечными инфекциями.

Примеры расчетов: 1) у больного обезвоживание III степени, масса тела — 80 кг. При данной степени обезвоживания потеря жидкости в среднем составляет 8 % массы тела, или 6400 мл. Это значит, что объем внутривенно вводимых жидкостей на I этапе лечения будет равен 6400 мл; 2) у больного обезвоживание IV степени, масса тела 90 кг. При данной степени обезвоживания потери жидкости составляют не менее 10 % массы тела, или 9 л. Объем вводимых внутривенно растворов на I этапе лечения срставит 9 л.

В целом при холере и нехолерных острых кишечных инфекциях сходство клинических проявлений обусловлено общими патофизиологическими механизмами — остро развивающимся изотоническим обезвоживанием, дефицитом электролитов, гемоконцентрацией, метаболическим ацидозом, гемодинамической недостаточностью с функциональной перегрузкой правых отделов сердца и легочной гипертензией, тромбогеморрагическим синдромом, гипоксией, недостаточностью внешнего дыхания и функции почек. Такое сходство определяет целесообразность синдромального подхода при проведении регидратационной терапии.

Водно-солевая терапия при холере с обезвоживанием II—IV степени должна обязательно включать I этап регидратации, при котором оптимальная скорость внутривенной инфузии составляет 70—120 мл в минуту, а объем вводимой жидкости определяется дефицитом массы тела в соответствии с указанной степенью обезвоживания.

Водно-солевая терапия при острых кишечных инфекциях нехолерной этиологии должна проводиться при тяжелом течении болезни со скоростью 70—90 мл/мин в объеме 60—120 мл/кг, а при среднетяжелом течении — со скоростью 60—80 мл/мин, в объеме 55—75 мл/кг.

Опыт показывает, что регидратация больных с острыми кишечными инфекциями, проведенная в объеме менее 60 мл/кг и со скоростью менее 50 мл/мин, наряду с более длительным сохранением симптомов обезвоживания и интоксикации не способствует восстановлению возникших изменений и у больных развиваются вторичные нарушения гомеостаза. Указанные нарушения являются фактором повторного прогрессирования обезвоживания, гемодинамических нарушений, микроциркуляторных расстройств, изменений гемостаза, развития осложнений, в том числе острой почечной и коронарной недостаточности, тромбоза мезентериальных сосудов.

Завершение I этапа регидратационной терапии происходит при восстановлении гемодинамики, прекращении рвоты и нормализации диуреза. У значительной части больных возникает необходимость в проведении II этапа регидратации. Лечение осуществляется с помощью тех же полиионных кристаллоидных растворов с учетом продолжающихся потерь жидкости с испражнениями, рвотными массами и мочой за определенный период (при больших потерях их объем определяют каждые 2 ч, при малых — каждые 4—6 ч). Скорость введения жидкости на II этапе лечения может колебаться в зависимости от объема продолжающихся потерь и обычно составляет 40—60 мл/мин. Баланс потерь и количество выделяемой жидкости каждые 2 ч фиксируются в истории болезни. Такой учет потерь жидкости (с рвотой, калом, мочой) и объема вводимых растворов является принципиально важным в лечении больных с острыми кишечными инфекциями, если проводится регидратационная терапия.

Внутривенное введение жидкости прекращается после исчезновения рвоты, отчетливой стабилизации гемодинамики и восстановления выделительной функции почек. Важным критерием для решения вопроса о прекращении внутривенных инфузий является значительное преобладание количества выделенной мочи над количеством испражнений в течение последних 4 ч.

Общий объем внутривенно вводимой жидкости в тяжелых и затяжных случаях может достигать несколько десятков литров.

Часто после I этапа лечения с помощью внутривенной инфузий II этап осуществляется методом оральной регидратации. При этом принципы лечения и объем вводимой жидкости остаются неизменными.

Безусловно, необходима коррекция метаболического ацидоза, который у части больных бывает декомпенсированным.

Коррекция метаболического ацидоза у большинства больных осуществляется полиионными кристаллоидными растворами. Наиболее эффективны растворы “Трисоль” и “Квартасоль”. Когда же это не удается осуществить коррекция метаболического ацидоза проводится с помощью 4 % раствора натрия гидрокарбоната или раствора трисамина.

Учебное видео степени дегидратации по Покровскому и их коррекция

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Также рекомендуем “Трисамин и гемодез. Полиглюкин и реополиглюкин”

Оглавление темы “Инфузионная терапия при инфекционных заболеваниях”:

1. Оральная регидратация при кишечной инфекции. Энтеродез при регидратации

2. Внутривенная регидратационная терапия. Препараты для внутривенной регидратации

3. Этапы регидратационной терапии. Расчет регидратационной терапии

4. Трисамин и гемодез. Полиглюкин и реополиглюкин

5. Регидратационная терапия при ИБС. Объем инфузий при ишемической болезни сердца

6. Регидратация при гипертонической болезни. Объем инфузий при гипертонической болезни

7. Регидратация при сахарном диабете. Объем инфузий при сахарном диабете

8. Нарушения гомеостаза при алкоголизме. Инфузионная терапия при алкоголизме

9. Инфузии в пожилом возрасте. Объемы инфузионной терапии в старости

10. Осложнения инфузионной терапии. Причины осложненной регидратации

Источник

Роза Исмаиловна Ягудина, д. фарм. н., проф., зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики и зав. лабораторией фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Евгения Евгеньевна Аринина, к. м. н., ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

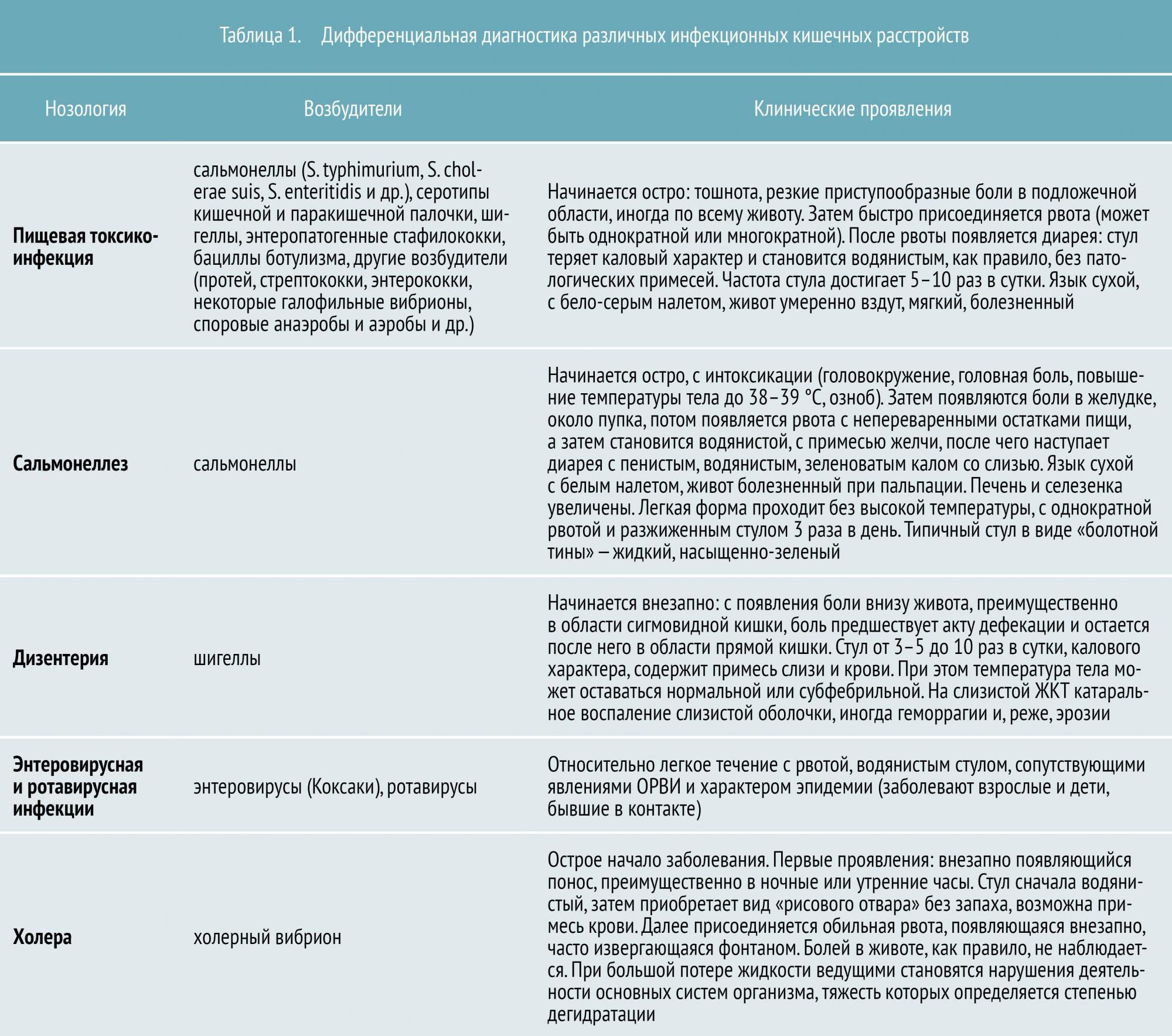

С наступившим летом тема нашей статьи приобрела особую актуальность. Кишечные инфекции — это целая группа инфекционных заболеваний, поражающих в основном желудочно-кишечный тракт. Острые кишечные инфекции по своей распространенности уступают только острым респираторным заболеваниям. Пик заболеваемости обычно приходится на лето, но и в холодное время года часто встречаются кишечные инфекции, вызываемые преимущественно вирусами. Однако наиболее частая причина возникновения этих заболеваний — попадание возбудителей инфекции с загрязненными продуктами и водой в желудочно-кишечный тракт.

Всего в настоящее время известно около 30 инфекционных кишечных заболеваний. К наиболее распространенным относятся:

- пищевая токсикоинфекция (в основном стафилококковой этиологии)

- сальмонеллез

- дизентерия

- энтеровирусная и ротавирусная инфекция

- холера

По степени опасности их можно условно разделить на неопасные, опасные и особо опасные. Так, к неопасным относят пищевую токсикоинфекцию (ПТИ), а к особо опасным — холеру, брюшной тиф и т. д. Но это не значит, что так называемая «неопасная» ПТИ не наносит серьезного ущерба организму и не приводит к осложнениям.

Осложнения кишечных инфекций:

- бактериальные инфекции органов дыхания и среднего уха

- дисбактериоз кишечника

- кишечное кровотечение

- перфорация стенки кишки

- инвагинация кишечника

- бактериально-токсический шок

Возбудители кишечной инфекции

Помимо инфекционных агентов из естественной среды источником заражения может стать уже заболевший человек. Выделяя большое количество патогенных микроорганизмов (микробы выделяются с испражнениями, рвотными массами, иногда с мочой), больной заражает предметы, находящиеся вокруг, и, если не соблюдать меры предосторожности, может возникнуть цепная реакция в распространении инфекции.

Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способы подолгу существовать в почве, воде и на различных предметах (ложках, тарелках, дверных ручках и мебели). Инфекционные микроорганизмы во внешней среде не только не погибают, но и сохраняют способность к размножению, а размножаются они наиболее активно в теплых и влажных условиях. Однако самая благоприятная среда для развития бактерий — это кисломолочные и мясные продукты.

Установлена связь отдельных форм острых кишечных инфекций с видами пищи. Так, дизентерия чаще возникает при употреблении молока и молочных продуктов, а кишечные инфекции, вызванные стафилококком, — при употреблении молочных продуктов и кондитерских изделий с кремом. Иерсиниозы обычно развиваются при употреблении сырых овощей, салатов и другой растительной пищи.

Возбудителями кишечных инфекций могут быть как бактерии (сальмонеллы, шигеллы, иерсинии, энтеропатогенные кишечные палочки, стафилококки), так и их токсины (пищевые токсикоинфекции). Вирусы (ротавирусы, энтеровирусы, астровирусы, парвовирусы) пока на втором месте по частоте встречаемости, однако в последнее время вирусные инфекции получают всё более широкое распространение. И на последнем месте — простейшие (лямблии, амебы, бластоцисты).

После попадания патогенов в организм человека, как правило, проходит бессимптомный инкубационный период, который продолжается от 6 до 48 часов — от попадания микроорганизмов в ротовую полость до момента поступления их в кишечник, где происходит их бурное размножение. После того как патогенные микроорганизмы размножились, начинается стадия клинических проявлений.

N. B.! При появлении симптомов, напоминающих острую кишечную инфекцию, необходимо срочно обратиться к инфекционисту для правильного подбора терапии и профилактики осложнений.

Наступает острый период — от 1 до 14 дней, в это время клинические проявления со стороны ЖКТ выражены максимально. Как правило, период заканчивается, когда нормализуется температура и прекращается ведущий симптом (понос или рвота).

Период реконвалесценции — не менее 2 недель, а в некоторых случаях при отсутствии лечения до нескольких лет. В этот период функция желудочно-кишечного тракта, как правило, восстанавливается не полностью — может быть неустойчивый стул.

В основном все кишечные инфекции протекают с достаточно похожими симптомами. Они всегда начинаются внезапно. В самом начале заболевания появляется резкая слабость, вялость, снижение аппетита, головная боль, повышение температуры — неспецифические симптомы, которые могут напоминать симптомы респираторных вирусных инфекций. Однако вскоре возникают тошнота, рвота, схваткообразные боли в животе, понос с примесью слизи, гноя или крови (например, при дизентерии), также могут беспокоить жажда и озноб. Среди клинических проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, как правило, сильнее всего выражены симптомы, связанные с пораженным органом:

- тошнота, рвота и боли в эпигастральной области (при гастрите);

- понос (при энтерите);

- рвота и понос (при гастроэнтерите);

- кровь в стуле и его нарушения (при колите);

- поражения всего кишечника (при энтероколите).

Одно из самых неблагоприятных последствий кишечной инфекции — это дегидратация организма из‑за рвоты и/или поноса и, как следствие, нарушение водно-электролитного обмена. Результатом резкой дегидратации может стать даже шок.

Однако иногда кишечные инфекции могут не иметь видимых симптомов, но сопровождаются выделением возбудителей. В плане распространения инфекции такое носительство наиболее опасно: ничего не подозревающий человек становится постоянным источником инфекции, заражая окружающих.

Врачу важно провести дифференциальную диагностику между кишечной инфекцией и соматическими заболеваниями со сходными симптомами: диареей, связанной с приемом лекарственных препаратов, острым аппендицитом, инфарктом миокарда, пневмонией, внематочной беременностью и т. д.

Диагностика и лечение кишечной инфекции

Существуют различные взаимодополняющие методы лабораторной диагностики кишечных инфекций:

- Выделение из крови возбудителя и его антигенов (токсинов)

- Бактериологическое исследование: выделение и типирование возбудителя в посевах кала, других биологических секретов и экскретов организма больного

- Вирусологическое исследование: выделение вируса из кала в посевах на культуре клеток или при электронной микроскопии

- Микроскопическое исследование: обнаружение паразитов в мазках нативного кала после обработки специальными красителями

- Выявление сывороточных антител к антигенам возбудителя и роста их титра: серологическое обследование с использованием специальных диагностикумов в реакциях (РПГА, РИГА, ИФА и т. п.); прирост титра в 4 раза.

Основные принципы терапии кишечных инфекций:

- борьба с возбудителем (антибактериальная терапия);

- борьба с обезвоживанием (как правило, для устранения недостатка жидкости пациентам назначают солевые растворы);

- устранение диареи (энтеросорбенты);

- соблюдение щадящей диеты (исключение свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, сладкого).

Во время болезни необходимо соблюдать диету, помогающую замедлить перистальтику кишечника. Рекомендуются продукты с высоким содержанием танина (черника, черемуха, крепкий чай); вещества вязкой консистенции (слизистые супы, протертые каши, кисели); сухари; индифферентные вещества — паровые блюда из нежирного мяса и рыбы. Важный этап в лечении кишечных инфекций — исключение из рациона жареных и жирных блюд, сырых овощей и фруктов.

Главное направление лечебной тактики — нейтрализация экзотоксинов в кишечнике (энтеросорбенты) и регидратация — компенсация патологических потерь жидкости и электролитов специально разработанными глюкозо-солевыми растворами. Объем вводимых растворов зависит от степени обезвоживания и массы тела больного, а скорость введения составляет 1–1,5 л/ч. Дезинтоксикационная и регидратационная терапия в 85–95 % случаев может осуществляться перорально.

Антибиотики может назначить только инфекционист с учетом проведенных лабораторных тестов и выявленного возбудителя инфекции. Однако при выраженной диарее для ускоренной санации обоснованным является назначение антибактериальных ЛС, которые не всасываются или плохо всасываются из кишечника и обладают широким спектром действия (например, энтерофурил или ко-тримоксазол). Эффективными средствами альтернативной этиотропной терапии, в качестве препаратов от острой кишечной инфекции, являются энтеросорбенты и пробиотики. Этиотропное действие пробиотиков связано с выраженной антагонистической активностью в отношении всех возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) бактериальной этиологии и опосредованным иммуномодулирующим действием на местное звено иммунитета.

Обзор лекарств для лечения кишечных инфекций

Нифуроксазид (энтерофурил)

Безрецептурное противомикробное средство широкого спектра действия, производное 5‑нитрофурана. Антимикробная активность нифуроксазида вызвана наличием в его составе NO2‑группы, которая угнетает активность дегидрогеназы и нарушает синтез белков в патогенных бактериях.

Нифуроксазид не оказывает действия на сапрофитную флору, не нарушает равновесия нормальной кишечной флоры. При острой бактериальной диарее восстанавливает эубиоз кишечника. При инфицировании энтеротропными вирусами препятствует развитию бактериальной суперинфекции. Этот препарат для лечения кишечной инфекции можно назначать беременным и кормящим женщинам, детям начиная с одного месяца. Терапия нифуроксазидом не должна превышать 7 дней, при этом запрещено употреблять алкоголь.

Кипферон

Безрецептурный препарат в форме вагинальных и ректальных суппозиториев. Обладает иммуномодулирующим, противовирусным, антихламидийным действием. Кипферон — комплексная лекарственная форма, содержащая человеческий рекомбинантный интерферон-α2 и комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП). Разрешен к применению у детей на первом году жизни.

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм)

Механизм действия ко-тримоксазола обусловлен двойным блокированием метаболизма микроорганизмов. Триметоприм обратимо ингибирует дигидрофолатредуктазу микроорганизмов, нарушает образование из дигидрофолиевой кислоты тетрагидрофолиевой, продукцию нуклеиновых кислот, пиримидиновых и пуриновых оснований; подавляет размножение и рост бактерий. Сульфаметоксазол, который по строению схож с парааминобензойной кислотой, захватывается бактерией и препятствует включению парааминобензойной кислоты в дигидрофолиевую кислоту. В связи с тем что ко-тримоксазол угнетает жизнедеятельность кишечной палочки, снижается образование в кишечнике никотиновой кислоты, рибофлавина, тиамина и прочих витаминов B-комплекса. Это лекарство, помогающее от кишечной инфекции, отпускается по рецепту, применяется с 2‑месячного возраста.

Бактисубтил — споры бактерий Bacillus cereus IP. Рецептурный препарат от кишечной инфекции бактисубтил сохраняет и корригирует физиологическое равновесие кишечной флоры. Споры бактерий, содержащиеся в препарате, устойчивы к действию желудочного сока. Прорастание бактерий в вегетативные формы происходит в кишечнике, затем они высвобождают энзимы, которые расщепляют углеводы, жиры, белки. В результате образуется кислая среда, предотвращающая процессы гниения. Препарат препятствует нарушению синтеза витаминов группы В и Р в кишечнике, его нельзя запивать горячим, а также сочетать с алкоголем. Детям его назначают с семилетнего возраста. Бактисубтил резистентен к действию различных антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, поэтому может быть назначен одновременно с ними.

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (регидрон)

Регидратирующее средство для перорального приема восстанавливает водно-электролитное равновесие, нарушенное при обезвоживании организма; корректирует ацидоз. Содержимое одного пакетика растворяют в литре свежепрокипяченной охлажденной питьевой воды. Приготовленный раствор нужно хранить в холодильнике и использовать в течение 24 часов. В раствор нельзя добавлять никакие другие компоненты, чтобы не нарушить действие препарата. Отпускается без рецепта.

Смектит диоктаэдрический

Безрецептурное лекарственное средство природного происхождения, обладающее протективным действием в отношении слизистой оболочки кишечника и выраженными адсорбирующими свойствами. Являясь стабилизатором слизистого барьера, образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия ионов Н+, соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов, их токсинов и других раздражителей. Обладает селективными сорбционными свойствами, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного воздействия. В терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

Профилактика кишечных инфекций, в том числе и острых

Для профилактики кишечных инфекций важно регулярно мыть руки и проводить влажную уборку в квартире. Лучше сразу же выкидывать продукты с истекшим сроком годности, не покупать их в местах с непонятными условиями хранения — как бы ни были привлекательны, скажем, грибочки у бабушки возле метро — а фрукты и овощи есть только тщательно вымытыми.

Избежать распространения болезни поможет ранняя диагностика и изоляция больного с кишечной инфекцией. В очаге инфекции нужно обработать поверхности дезинфицирующими растворами, прокипятить посуду. Выписку пациентов проводят только после отрицательного результата контрольного обследования кала. Всем, кто перенес кишечную инфекцию, в течение месяца необходимо регулярно проходить диспансерное наблюдение в поликлинике.

Простые меры профилактики кишечных инфекций:

- пить воду и молоко только в кипяченом виде

- мыть овощи и фрукты горячей водой с мылом

- соблюдать правила и сроки хранения пищевых продуктов

- мыть руки перед едой

Источник