Кровообращение желудочно кишечного тракта

Оглавление темы “Кровоснабжение органов и тканей. Сопряженные функции сосудов. Микроциркуляция ( микрогемодинамика ).”: Кровоснабжение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Интенсивность кровотока в сосудах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Миогенная, гуморальная регуляция кровотока в сосудах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).В состоянии покоя на ЖКТ приходится до 20 % сердечного выброса. Кровоток в различных отделах ЖКТ неодинаков: в желудке человека он достигает 40 мл/100 г/мин, в тонкой кишке — 35 мл/100 г/мин, в толстой — 20 мл/100 г/мин. При максимальной дилатации сосудов кишечника кровоток в нем увеличивается в 8— 10 раз, причем более 90 % дополнительной крови поступает в слизисто-подслизистую сеть. В первые минуты после еды происходит увеличение кровотока в сосудах ЖКТ (отчасти за счет выпрямления спиралевидных артерий), причем лишь в отделах, функциональная активность которых усилена. Эта фаза реакции сосудистой системы ЖКТ на прием пищи продолжается 5—30 мин. Через 30 мин после приема пищи кровоток в брыжеечной артерии значительно возрастает (на 30—130 % по сравнению с состоянием «натощак») и сохраняется на таком уровне в течение 3—7 ч. Степень увеличения кровотока после приема пищи определяется ее химическим составом и исходным функциональным состоянием органов ЖКТ.

Нервная регуляция сосудов ЖКТ осуществляется симпатическими вазо-констрикторными волокнами. Возбуждение этих волокон вызывает сужение артериальных (рис. 9.23) и венозных сосудов, а также прекапиллярных сфинктеров, что приводит к увеличению регионарного сопротивления и уменьшению кровотока в органе. При снижении частоты импульсов в симпатических волокнах возникает обратный эффект — расширение сосудов ЖКТ. В артериальных сосудах кишечника широко представлены а- и В-адренорецепторы. В венозных сосудах В-адренорецепторов значительно меньше. В сосудистом русле ЖКТ при выделении катехоламинов В-адреноре-цепторы ограничивают констрикторный эффект, возникающий при возбуждении а-адренорецепторов. Это служит механизмом обеспечения необходимого кровоснабжения кишечника при активации симпатоадреналовой системы. Холинергические сосудорасширяющие волокна в кишечнике и в желудке не обнаружены. При длительном возбуждении симпатических вазоконстрикторных нервов в кишечнике происходит «ауторегуляторное ускользание» из-под влияния сосудосуживающих волокон нервной системы. Значение его в поддержании постоянного кровотока и защите тканей ЖКТ (например, от ишемии при стрессорных воздействиях) велико.

Гуморальная регуляция. Объектом гуморальных влияний агентов в сосудах ЖКТ являются, главным образом, артериолы и прекапиллярные сфинктеры. Велика роль в регуляции кровотока в ЖКТ таких метаболитов, как С02, Н+ и др. Эти вещества, как и недостаток кислорода, оказывают вазодилататорное действие. Метаболиты снижают тонус гладких мышц артериол и тем самым понижают сопротивление в системе брыжеечной артерии, увеличивая кровоток в сосудах ЖКТ. В ЖКТ существует ряд специфических механизмов вазодилатации, не связанных с изменением содержания в тканях истинных метаболитов. Так, функциональная гиперемия ЖКТ после приема пищи обусловлена действием на сосуды ряда гастроин-тестинальных гормонов, например гастрина и гистамина. Противоположное действие на них оказывают вазопрессин, гастрон, простагландин Е. Большое значение отводится веществам, высвобождающимся в активно работающем органе. В тонкой кишке расширение артериальных сосудов и прекапиллярных сфинктеров вызывают секретин и холицистокинин. Миогенная регуляция. Сосуды ЖКТ отличаются высокой способностью к ауторегуляции кровотока. В тонкой кишке проявляется вено-ар-териолярный рефлекс, который состоит в том, что при локальном увеличении венозного давления в этом участке повышается тонус прекапиллярных сфинктеров, что уменьшает местный капиллярный кровоток и создает возможности для «разгрузки» вен и снижения давления на них. – Также рекомендуем “Кровоснабжение cлюной железы ( слюных желез ). Кровоснабжение поджелудочной железы. Регуляция кровотока в сосудах желез.” |

Источник

Гармоничная работа человеческого организма возможна только при полноценном кровотоке, который обеспечивает питание органов и тканей. При дефиците питательных компонентов возникает гипоксия, в условиях которой клетки деформируются, перерождаются, гибнут.

Гармоничная работа человеческого организма возможна только при полноценном кровотоке, который обеспечивает питание органов и тканей. При дефиците питательных компонентов возникает гипоксия, в условиях которой клетки деформируются, перерождаются, гибнут.

Недостаточность ценных веществ и кислорода чревато нарушением важных функций, обеспечивающих жизнедеятельность. В случае если нарушается поступление крови к тканям желудка, развивается язвенная болезнь и другие серьезные нарушения пищеварения.

Кровоснабжение желудка обеспечивают разные типы сосудов – артерии, артериолы, вены, венулы и капилляры. Артерии « доставляют» обогащенную кислородом кровь от сердца к желудку, вены обеспечивают обратный отток крови.

Главные сосуды

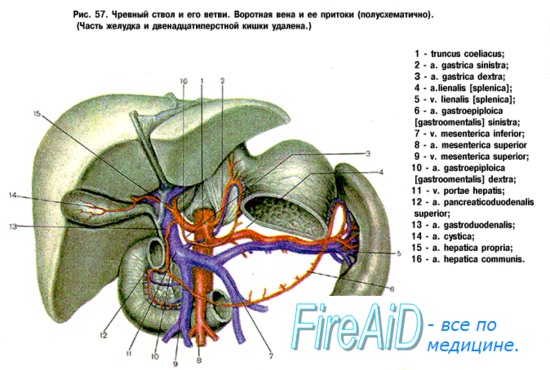

Главным сосудом, обеспечивающим поступление крови к желудку, является чревный ствол. На рисунке он обозначен цифрой 5. Он берет начало от аорты в районе последнего позвонка грудного отдела или первого позвонка поясницы. Синоним названия, тройник Галлера, обусловлен наличием трех веток, берущих начало от главного сосуда. Это общая печеночная(4), селезеночная(9) и левая желудочная(8) артерии.

Главным сосудом, обеспечивающим поступление крови к желудку, является чревный ствол. На рисунке он обозначен цифрой 5. Он берет начало от аорты в районе последнего позвонка грудного отдела или первого позвонка поясницы. Синоним названия, тройник Галлера, обусловлен наличием трех веток, берущих начало от главного сосуда. Это общая печеночная(4), селезеночная(9) и левая желудочная(8) артерии.

Малая кривизна

По малой кривизне желудок снабжается кровью из a. gastrica sinistra и a. gastrica dextra — правой и левой желудочных сосудов.

- Левая (a. gastrica sinistra) артерия на рисунке обозначена цифрой 8. Она начинается от тройника Галлера, и через гастропанкреатическую складку в области кардии, после минуя листки сальника, проходит по малой кривизне. Диаметр a. gastrica sinistra – от 3 до 5 мм. Сосуд имеет ветки, которые отходят к области стенок органа и далее соединяются с правой артерией, образуя дугообразное соединение по типу анастомоза.

- Правая (a. gastrica dextra) артерия на рисунке обозначена цифрой 3. Она меньше по размеру, начинается от печеночного сосуда. Проходит возле желудочно-печеночной связки и образует дугообразное соединение с левым артериальным сосудом.

Большая кривизна

Снабжение большой кривизны кровью обеспечивают , a. gastroomentalis sinistra и a. gastroomentalis dextra – левая и правая желудочно-сальниковые сосуды. Так же, как и сосуды малой кривизны, они образуют анастомотическое дугообразное соединение между собой.

- Левая (a. gastroomentalis sinistra) желудочно – сальниковая артерия (7) начинается от селезеночного сосуда и продвигаясь вдоль большой кривизны, отдает ветки и формирует a. gastrica posterior – заднюю артерию(6).

- Правая (a. gastroomentalis dextra) артерия начинается сзади 12 – перстной кишки от гастродуоденального сосуда и проходит вдоль большой кривизны. Она тоже имеет желудочные и сальниковые ветви, которые отдает телу желудка и сальнику.

Дно и стенки органа

Кровоснабжение дна органа обеспечивается короткими сосудами (аа. gastricae breves), количество которых варьируется от 1 до 6. Они образуют дугообразные соединения с остальными участниками кровообращения и располагаются у стенок дна органа.

Непосредственно в области стенок сосудистые структуры разветвляются и образуют сети в межмышечной, подслизистой, подсерозной и внутрислизистой области.

Из артерий, расположенных в подслизистом слое отходит 2 типа ветвей – длинные и короткие артериолы. Короткие сосуды отвечают за питание желудочных желез, которое обеспечивает разветвленная (базальная) сеть капилляров. Длинные артериолы не ветвятся, формируют поверхностную сеть капилляров. Две капиллярные системы дренируются венулами, впадающими в подслизистый слой.

Обеспечение венозного оттока

Отток крови от желудка обеспечивают вены, имеющие аналогичное с артериями название. Венозные скопления берут начало в стенках органа, после проходят вдоль малой и большой кривизны, сопровождая одноименные артерии. Кровь из многочисленных вен попадает в воротную, верхнюю брыжеечную и правую вену желудка. Вся система образует аностомотические связи, обеспечивая целостность кровотока. При дефектах в венозной системе желудка развивается варикозное расширение и явления портальной гипертензии, которые способны вызывать обширные кровотечения.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео с описанием строения желудка и схемой кровообращения.

Система кровоснабжения желудка сложная, и разобраться в ней без специального образования нелегко. Мы привели информацию справочного характера, основываясь на учебном пособии кафедры топографической анатомии Иркутского медицинского университета.

Источник

Кровоснабжение полости рта, ее органов, глотки происходит из системы наружной сонной артерии. Кровоснабжение пищевода осуществляется в области шеи за счет ветвей нижних щитовидных артерий, груди – за счет ветвей грудной аорты, живота – за счет нижней диафрагмальной и левой желудочной артерий.

Кровоснабжение желудка происходит из чревного ствола, который разветвляется на левую и правую желудочные артерии, анастомозирующие друг с другом по малой кривизне органа, а также селезеночную артерию. Из их ветвей образуются также правая желудочно-сальниковая и желудочно-двенадцатиперстно-кишечные артерии. Вены соответствуют артериям и вливаются в систему воротной вены. Через анастомозы вен желудка с венами пищевода, относящимися к системе верхней полой вены, при портальной гипертензии возможен сброс крови из системы воротной вены в систему верхней полой вены.

Кровоснабжение тонкого и толстого кишечника осуществляется из бассейнов верхней и нижней брыжеечных, а также ветвей внутренних подвздошных артерий. Имеются широкие анастомозы с артериями области груди, стенок живота, тазовой области; ветви кровоснабжающих кишечник артерий тесно анастомозируют между собой на разных уровнях ветвления, чем создаются благоприятные условия кровоснабжения при различных состояниях. Вены соответствуют артериям и, сливаясь, в конечном счете попадают в систему воротной вены. Имеются анастомозы и с притоками нижней, верхней полой, непарной, полунепарной вен.

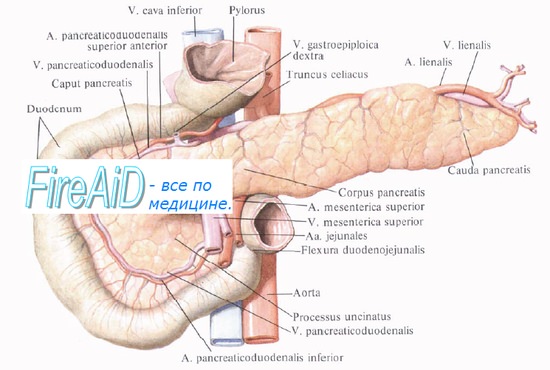

Кровоснабжение прямой кишки происходит из верхней, средней и двух нижних прямокишечных артерий, отток по соответствующим венам – из прямокишечного венозного сплетения. Важно обратить внимание, что отток по верхним венам осуществляется в систему воротной вены, а по нижним – в систему нижней полой вены. При портальной гипертензии они являются одним из мест формирования так называемых портокавальных анастомозов. Кровоснабжение поджелудочной железы весьма интенсивное, осуществляется за счет ветвей из систем селезеночной, печеночной, верхней брыжеечной артерий.

Лимфоотток осуществляется вначале по внутриорганным, а затем – внеорганным лимфатическим сосудам. Внеорганные лимфатические сосуды впадают в регионарные лимфатические узлы (для органов полости рта – околоушные, подчелюстные, для глотки и пищевода – подчелюстные, под- и надключичные, средостенные, для органов желудочно-кишечного тракта – по желудочным, печеночным, селезеночной связкам, по ходу брыжеек тонкой и толстой кишки, забрюшинного пространства, включая лежащую мезоперитонеально и имеющую к нему отношение поджелудочную железу и др.), лимфатические сосуды впадают в лимфатические протоки.

Одной из интегрирующих деятельность органов пищеварения систем является APUD-система (amine precursors uptake and de-carboxylation cell system), представленная эндокринными клетками желудочно-кишечного тракта и лангергансовыми островками поджелудочной железы. Клетками этой системы секретируются гормоны или гастроинтестинальные пептиды, играющие важную роль в регуляции процесса пищеварения, начиная от биомеханики сфинктеров и заканчивая секрецией пищеварительных соков слюнными железами, поджелудочной железой, органами желудочно-кишечного тракта.

Источник

Кровоснабжение Желудочно-кишечного тракта

text_fields

text_fields

arrow_upward

В состоянии покоя на ЖКТ приходится до 20% сердечного выброса. Кровоток в различных отделах ЖКТ неодинаков: в желудке человека он достигает 40 мл/100 г/мин, в тонком кишечнике — 35 мл/100 г/мин, в толстом кишечнике — 20 мл/100 г/мин. При максимальной дилатации сосудов кишечника кровоток в нем увеличивается в 8- 10 раз, причем более 90% дополнительной крови поступает в слизисто-подслизистую сеть.

В первые минуты после еды происходит увеличение кровотока в сосудах ЖКТ (отчасти за счет выпрямления спиралевидных артерий), причем лишь в тех отделах, функциональная активность которых усилена. Эта фаза реакции сосудистой системы ЖКТ на прием пищи продолжается 5- 30 минут. Через 30 мин после приема пищи кровоток в брыжеечной артерии значительно возрастает (на 30- 130% по сравнению с состоянием «натощак») и сохраняется на этом уровне в течение 3-7 часов. Степень увеличения кровотока после приема пищи определяется ее химическим составом и исходным функциональным состоянием органов ЖКТ. Каждый из основных слоев стенки кишечника имеет свою, относительно самостоятельную систему кровообращения. Благодаря этому, осуществление трех основных функций кишечника (секреция, всасывание и моторика) может приводить к изменению кровоснабжения лишь той ткани, которая эту функцию выполняет.

Всасывание продуктов расщепления белков, жиров и углеводов усиливает кровоток в сосудах слизисто-подслизистого слоя по сравнению с состоянием функционального покоя. Добавление желчи к химусу значительно усиливает функциональную гиперемию кишечника.

Нервная регуляция сосудов ЖКТ

text_fields

text_fields

arrow_upward

Нервная регуляция сосудов ЖКТ осуществляется симпатическими вазоконстрикторными волокнами. Стимуляция этих волокон вызывает сужение артериальных (рис.7.22) и венозных сосудов, а также прекапиллярных сфинктеров, что обеспечивает увеличение регионарного сопротивления и уменьшение кровотока в органе. При снижении частоты импульсов в симпатических волокнах возникает обратный эффект — расширение сосудов ЖКТ.

Рис.7.22. Величина и характер изменений сопротивления в сосудах селезенки и тонкой кишки при хеморефлексе с подвздошной кишки (А) и прессорном синокаротидном рефлексе (Б).

Рис.7.22. Величина и характер изменений сопротивления в сосудах селезенки и тонкой кишки при хеморефлексе с подвздошной кишки (А) и прессорном синокаротидном рефлексе (Б).

Сверху вниз: системное артериальное давление, перфузионное давление в сосудах селезенки, тощей кишки, отметка раздраже¬ния, отметка времени (5 с). Шкалы — в мм рт.ст.

В артериальных сосудах кишечника широко представлены а- и В-адренорецепторы. В венозных сосудах В- адренорецепторов значительно меньше. В интактном сосудистом русле ЖКТ при выделении катехоламинов В-адренорецептсры ограничивают констрикторный эффект, возникающий при возбуждении а-адренорецепторов. Это служит механизмом обеспечения необходимого кровоснабжения кишечника при активации симпато-адреналовой системы. Холинергические сосудорасширяющие волокна в кишечнике и в желудке не обнаружены. При длительной стимуляции симпатических вазоконстрикторных нервов в кишечнике происходит «ауторегуляторное ускользание» из-под влияния сосудосуживающих волокон нервной системы. Значение его в поддер-

жании постоянного кровотока и защите тканей ЖКТ (например, от ишемии при стрессорных воздействиях) велико.

Гуморальная регуляция сосудов ЖКТ

text_fields

text_fields

arrow_upward

Объектом действия гуморальных агентов в сосудах ЖКТ являются, главным образом, артериолы и прекапиллярные сфинктеры. Велика роль в регуляции кровотока в ЖКТ таких метаболитов как СО2, Н+ и др. Эти вещества, как и недостаток кислорода, оказывают вазодилататорное действие. Метаболиты снижают тонус гладких мышц артериол и, тем самым, понижают сосудистое сопротивление в системе брыжеечной артерии, увеличивая кровоток в сосудах ЖКТ. Этот механизм не объясняет выполнение абсорбционной функции ворсинками, значительно удаленными от регулируемых артериол. В связи с этим считается, что в ЖКТ существует ряд специфических механизмов вазодилатации, не связанных с изменением содержания в тканях истинных метаболитов. Так, показано, что функциональная гиперемия ЖКТ после приема пищи обусловлена действием на сосуды ряда гастроингести-нальных гормонов, например, гастрина и гистамина. Противоположное действие на них оказывают вазопрессин, гастрон, простагландин Е. Большое значение отводится веществам, высвобождающимся в активно работающем органе. Так, в тонкой кишке расширение артериальных сосудов и прекапиллярных сфинктеров вызывают секретин и холецистокинин.

Миогенная регуляция

text_fields

text_fields

arrow_upward

Сосуды ЖКТ отличаются высокой способностью к ауторегуляции кровотока. При локальном увеличении венозного давления в определенном регионе тонус прекапиллярных сфинктеров повышается, что уменьшает местный капиллярный кровоток и создает возможности для «разгрузки» вен и снижения давления в них.

Главные пищеварительные железы

text_fields

text_fields

arrow_upward

Слюнные железы

Слюнные железы при активации вырабатывают за 2 мин количество слюны, равное по массе самим железам. Отсюда ясно, что интенсивность кровотока в них и площадь обменной поверхности капилляров желез должны обеспечивать интенсивную секреторную способность. Абсорбция веществ из плазмы крови в слюнных железах может достигать 30% объема плазмы. Возбуждение парасимпатических нервов вызывает гиперемию слюнных желез. При этом артериолы и прекапиллярные сфинктеры расслабляются, а проницаемость капилляров возрастает, что создает благоприятные условия для транспорта веществ в железистые клетки. При активной работе желез, имеющиеся в них артерио-венозные шунты не функционируют и вся кровь проходит через капилляры.

Симпатические влияния на сосуды слюнных желез вызывают их сужение. Вазоконстрикторный эффект осуществляется через «-адренорецепторы. В создании функциональной гиперемии участвуют:

1) вазодилататорные волокна, которые способствуют выработке сосудорасширяющих кининов,

2) метаболиты,

3) гистомеханический фактор — снижение трансмурального давления на стенку сосуда вследствие фильтрации части слюны в интерстиций.

Поджелудочная железа

Кровоснабжение эндокринных и экзокринных тканей железы осуществляется через одни и те же сосуды. Капилляры снабжают кровью а-, затем В—клетки островков Лангерганса и далее эндокринные ткани.

Железа иннервирована симпатическими и парасимпатическими нервами, сосуды железы — только симпатическими. Стимуляция симпатических нервов вызывает сужение сосудов и торможение секреции. Длительная стимуляция симпатических нервов приводит к «ауторегуляторному ускользанию». Увеличение кровотока в железе вызывают вещества, расслабляющие гладкие мышцы сосудов (АТФ, АДФ, брандикинин, холецистокинин и др.).

Функциональная гиперемия железы, возникающая при приеме пищи, связана с активацией парасимпатических центров вагуса, выделением соляной кислоты в желудке и эвакуацией пищи в двенадцатиперстную кишку. Освобождающиеся в дуоденум секретин и холецистокинин стимулируют выделение местных метаболитов, увеличивающих панкреатический кровоток. Допускают возможность выделения под влиянием парасимпатических нервов кининов, которые способствуют увеличению кровотока и проницаемости капилляров в поджелудочной железе.

Источник