Вирусная диарея крс презентация

1.

Вирусная диарея крупного рогатого

скота (Bovin viral diarrhea) –

контагиозная болезнь,

характеризующаяся эрозийно-язвенным

поражением слизистой оболочки

желудочно-кишечного тракта и ринитом с

явлениями общего угнетения,

перемежающейся диареи и выраженной

дегидратации.

Синонимы: болезнь слизистых

оболочек, инфекционный энтерит

КРС, пневмоэнтерит телят.

2.

Из-за наличия весьма различных клинических проявления

сначала вирусную диарею и болезнь слизистых оболочек

рассматривали как два самостоятельных заболевания. Затем

выяснилась идентичность возбудителя той и другой болезни, и тогда

появилось объединяющее название вирусная диарея – болезнь

слизистых крупного рогатого скота. Это название очень громоздкое, и

в последнее время чаще фигурирует название, представленное

вначале.

Впервые эту болезнь выявили в 1946 г. в США, а затем во многих

странах мира.

3.

ЭТИОЛОГИЯ. Возбудитель болезни – РНК-содержащий вирус,

относящийся к роду Pestivirus, семейству Flaviviridae. oн имеет

сферическую форму, спиральный тип симметрии, его величина –

35–55 нм.

Все выделенные штаммы вируса в антигенном отношении

идентичны. У вируса антигенное сходство с вирусом чумы свиней;

он культивируется в клеточных культурах. Во внешней среде

возбудитель весьма устойчив, при низких температурах

сохраняется до 5 мес. При 4°С в лимфатических узлах и крови

сохраняется 6 мес., а при – 20°С – до года; в течение 35 мин

погибает при 56°С, а при 37°С – инактивируется за 5 дней.

На вирус губительно действует дезоксихалат натрия,

трипсин, эфир, хлороформ, в кислой среде, при рН 3,0

разрушается через 4 часа.

4.

5.

АССОЦИАЦИИ ВИРУСА. Вирус диареи крупного рогатого скота

играет существенную роль в развитии пневмоэнтеритов телят, чаще

всего этот вирус сочетается с возбудителями ринотрахеита,

парагриппа-3, сальмонеллами, эшерихиями, пастереллами.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ. Восприимчив крупный рогатый скот в молодом

возрасте. Наиболее чувствителен молодняк в возрасте от 6 месяцев

до двух лет, заболевают буйволы и косули, экспериментально

заражаются поросята, овцы, козы.

Основным источником инфекции являются животные с

персистирующим

возбудителем

заболевания.

Возможно

проникновение вируса через плацентарный барьер даже при

скрытой инфекции.

Взрослый скот относительно устойчив к заболеванию, но возможно

заболевание коров особенно после первого отела.

6.

Вирусная диарея регистрируется в любое время года, но более

тяжело она протекает поздней осенью и зимой. Возникновению

болезни способствуют факторы, понижающие резистентность

организма: переохлаждение, неполноценное и несбалансированное

кормление, транспортировка и др.

7.

От инфицированных быков вирус выделяется со спермой и хорошо

сохраняется в замороженной сперме. Он может попасть в полость

матки при осеменении коровы и при естественной случке.

Есть сведения об обнаружении антител к вирусу у овец и свиней.

Выделен вирус от человека, имевшего серопозитивную реакцию.

Красный олень считается возможным природным резервуаром.

Вируснейтрализующие антитела выявлены у животных африканских

заповедников.

Впервые эту болезнь в 1946 г. обнаружили в США, затем во многих

странах. С 1967 г. вспышки болезни зарегистрированы в нашей

стране.

8.

ПАТОГЕНЕЗ.

Заражение

происходит

аэрогенным,

алиментарным, а также половым путем. Вирус, проникший в

организм,

начинает

размножаться

и

распространяться

по

лимфатической и кровеносной системам. Он поражает стенки

кровеносных сосудов, особенно желудочно-кишечного тракта, в

результате нарушается циркуляция крови, отмечается гиперемия

слизистой оболочки. Воздействие вируса на эпителий слизистой

оболочки приводит к некротическим изменениям и образованию

эрозий. В дальнейшем присоединяется секундарная микрофлора,

которая ведет к усилению поражений слизистой оболочки и появлению

глубоких язв.

Накопившийся вирус разносится по всему организму, преодолевает

плацентарный барьер и вызывает аборты.

Из организма вирус выделяется с истечениями из носовой и

ротовой полостей, из влагалища и с фекалиями.

9.

При осложнении

секундарной инфекцией

образуются язвы, которые

покрываются гнойным или

казеозным детритом

10.

Поражения слизистой оболочки ротовой

полости при вирусной диарее крупного

рогатого скота.

Некроз і відторгнення

епітелію навколо носових

ходів

11.

КЛИНИЧЕСКИЕ

ПРИЗНАКИ

болезни

сильно

варьируют.

Инкубационный период длится 2–14 дней. С возникновением

болезни температура тела животного повышается до 40°С, оно

теряет аппетит, учащается сердцебиение и дыхание.

Важным признаком болезни является поражение слизистых

оболочек. При тяжелом течении из носовых отверстий

выделяются слизистые или слизисто-гнойные истечения,

морда животного покрывается слоем липких выделений,

подсыхающих в корочки, появляются эрозии.

Из ротовой полости выделяется тягучая слюна, на губах,

деснах, твердом небе, языке, появляются участки гиперемии,

превращающиеся в эрозии и язвы. Такие же поражения встречаются

во влагалище, на коже межкопытной щели и венчике.

12.

Развивающаяся диарея носит перемежающийся или постоянный

характер и продолжается 1–4 недели. Зловонные испражнения

содержат примеси пузырьков газа и слизь. Диарея приводит к

дегидратации и истощению организма. У стельных животных

возможны аборты.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Болезнь характеризуется гиперемией, отеком, кровоизлияниями,

эрозиями и язвами слизистых оболочек всего пищеварительного

тракта.

В легких обнаруживают очаги пневмонии и эмфизему,

в печени и почках отмечаются мутное набухание и жировая

дистрофия.

Под эпикардом и эндокардом возникают кровоизлияния.

13.

виразки та ділянки некрозу на слизових оболонках травного каналу,

14.

ДИАГНОЗ

устанавливают

по

результатам

клиникоэпизоотологических данных и патологоанатомического

вскрытия.

Для постановки окончательного диагноза необходимы

вирусологические и серологические исследования.

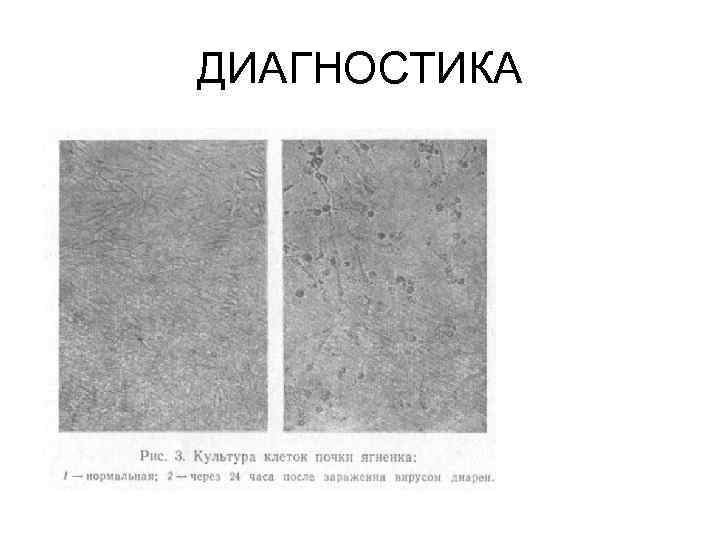

С целью изоляции вируса используют клетки почки теленка, на

которых цитопатогенные штаммы вызывают характерные

изменения.

Серологические исследования проводят с парными сыворотками,

применяют реакцию диффузионной преципитации, метод

иммунофлуоресценции,

иммуноферментный

анализ

и

полимеразную цепную реакцию.

В сомнительных случаях диагноз уточняют на телятах с

помощью биологической пробы

15.

Вирус выделяют на культурах клеток почек теленка или ягненка, в которых он

вызывает характерные цитопатогенные изменения

16.

Дифференциальный диагноз. При установлении

диагноза на вирусную диарею необходимо отличать

от

чумы,

ящура,

злокачественной

катаральной

лихорадки и паратуберкулеза.

17.

ИММУНИТЕТ.

Переболевшие телята приобретают иммунитет на 12–16 мес.

Они могут получать и колостральный иммунитет.

Созданы живые и инактивированные вакцины.

Получены вакцины, создающие иммунитет продолжительностью

до года.

Прививают телят и стельных коров за 1–2 месяца до отела.

Применяются поливалентные вакцины.

Полученный бычий интерферон действует кратковременно,

его применяют с профилактической целью.

Вакцина»Комбовак» против вирусной

диареи крупного рогатого скота

18.

МЕРЫ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ.

Наряду

со

специфическими

профилактическими

средствами большая роль отводится общим ветеринарносанитарным мероприятиям.

Следует учитывать высокую контагиозность болезни

и уделять должное внимание изоляции больных животных,

дезинфекции

мест

содержания

и

транспортировки

с

использованием щелочей, фенола и т. д.

19.

Лечение. При лечении необходимо обратить внимание на

диетическое кормление животных. С лечебной целью

применяют сыворотку крови реконвалесцентов и

антибактериальные

препараты

против

сопроводительной

микрофлоры.

Назначают

внутрь

синтомицин в дозе 0,03-0,04 г на 1 кг массы животного 3-4

раза в день до выздоровления; фуразолидон по 0,3 г (для

телят) трижды в день 3-4 суток подряд. Фуразолидон дают

с молоком или в водном растворе. Ротовую полость

промывают 0,1-0,2% раствором перманганата калия.

20.

Вирусная диарея свиней

Ротавирусная диарея поросят

(Rotavirosis diarrhea suum, РВИС) –

высококонтагиозная болезнь,

характеризующаяся симптомами острого

энтерита, диареей, дегидратацией

организма.

21.

Инфекция

распространена

широко,

часто

протекает

бессимптомно. Наиболее восприимчивы поросята в возрасте 3-6

недель.

Основные

источники

–

больные

животные

и

вирусоносители, выделяющие вирус с калом.

Основной путь заражения – фекально-оральный.

Часто РВИС протекает совместно с кокцидиозом, вирусным

гастроэнтеритом свиней, колиэнтеротоксемией (отечной

болезнью поросят), усиливая тяжесть заболевания.

22.

Заболевание наиболее отчетливо проявляется у поросят в возрасте

3—6 недель и клинически характеризуется развитием диарейного

синдрома. Инкубационный период длится 18-36часов (иногда до 5

дней). Наиболее массово распространяется заболевание в первую

неделю после отъема поросят.

При остром и подостром течениях наблюдают рвоту сразу

после кормления (один из ранних признаков). Через 12-24ч после

заражения

развивается

депрессия,

анорексия,

слабость

животных. Фекальные массы разжижены, желто-белого и белого

цвета («молочный понос»), диарея длится от нескольких часов до

нескольких дней. Температура остается в пределах нормы. У

поросят 10-21 дневного возраста болезнь протекает сравнительно

легко, летальность незначительна. После двухнедельной диареи

поросята выздоравливают.

23.

отечная болезнь поросят

24.

Сильная водянистая желтая диарея

и дегидратация поросят, пораженных

ЭДС.

Поросята, пораженные ЭДС, с сильной

диареей и дегитратацией (слева), в

сравнении с поросятами в соседнем

нормальном гнезде.

25.

У больных поросят 3-6 недельного возраста фекалии водянистые,

желтого или желто-зеленого цвета со слизью в виде плавающих

хлопьев. Болезнь сопровождается сильной дегидратацией, в

результате поросята теряют 30% массы тела и погибают.

Переболевшие поросята отстают в развитии. Симптомы болезни

сохраняются 4-6 дней, фекалии могут иметь желтый цвет 7-14

дней.

В последнее время регистрируется латентная, или

бессимптомная

форма

болезни,

характеризующаяся

персистированием в организме определенного количества вируса

при отсутствии клинических признаков гастроэнтерита и

обнаружении вируса в фекалиях внешне здоровых животных.

Заболеваемость при РВИС достигает 50—80 %, а летальность

обычно не превышает 5—10 %.

26.

Смерть поросят-сосунов в результате сильного

обезвоживания типична в случае острого

протекания болезни

Водянистый понос

27.

Ворсинки кишечника здорового

поросенка при рождении. Ворсинки

достаточно длинные (длина

показана стрелкой), с большой

поверхностью всасывания.

кишечник (длина показана стрелкой) и

потеря клеток эпителия ворсинок через

36 часов после инфицирования

поросенка вирусом эпизоотической

диареи

28.

Для лечения применяют антибиотики совместно с пробиотиками

для профилактики вторичных бактериальных инфекций. Назначение

солевых растворов с глюкозой и глицином предотвращает

дегидратацию и потерю массы тела поросят.

К мерам борьбы относят: сокращение использования для

опоросов разовых свиноматок; планирование опоросов; исключение

скученности животных; очистка и дезинфекция помещений для

опоросов; применение перорально антибиотиков поросятам и

свиноматкам для профилактики бактериальных инфекций;

стимуляция молокоотдачи путем в/м или п/к введения свиноматкам

окситоцина; смена места опороса; эксплуатация родильных блоков

в соответствии с принципом «все свободно-все занято» и другие

мероприятия.

29.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Источник

ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА DIARRHOEA VIROSA BOVUM инфекционная контагиозная болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся лихорадкой, воспалением и изъязвлением слизистых оболочек пищеварительного тракта и диареей.

География болезни • В настоящее время болезнь распространена во многих странах почти всех континентов земного шара. Отдельные вспышки вирусной диареи в последние годы зарегистрированы на территории РФ

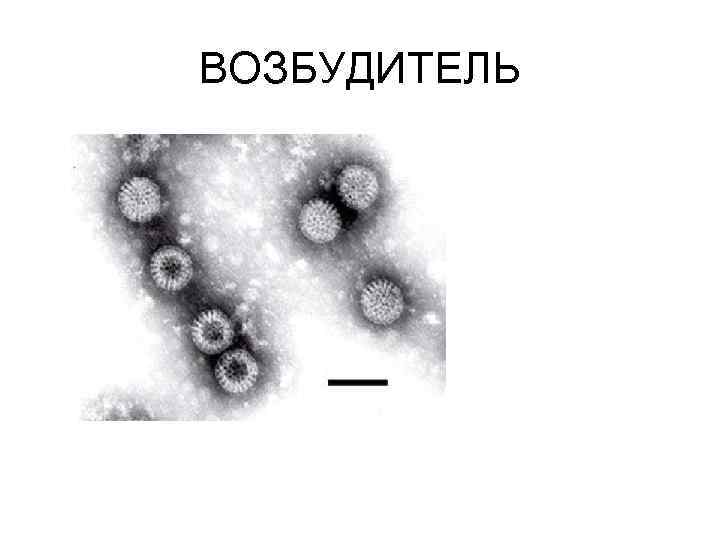

Возбудитель • РНК-содержащий вирус относящийся к роду Pestivirus, семейству Flaviviridae

ВОЗБУДИТЕЛЬ

ВОЗБУДИТЕЛЬ

Эпизоотология болезни. • В естественных условиях к вирусной диарее восприимчив крупный рогатый скот, буйволы, олени, косули, характеризуется обильным выделением слюны, носовыми истечениями и изъязвлениями слизистых оболочек пищеварительного тракта.

Источник инфекции • служат больные животные. В зависимости от стадии болезни возбудитель из организма выделяется с калом, мочой, слюной, носовыми и глазными секретами, а также с экссудатом воспаленных очагов. При этом вирусоносительство может быть довольно продолжительным.

Источник инфекции • Причиной эпизоотии часто является скопление животных, среди которых есть вирусоносители или животные в инкубационном периоде болезни. Распространению инфекции может способствовать обслуживающий персонал. • Болезнь чаще протекает в виде энзоотии

Эпизоотология • Вирусную диарею можно наблюдать в течение всего года и в возникновении вспышек не отмечено определенной сезонности, хотя в холодное время года число их увеличивается. В одних случаях большинство вспышек зарегистрировано осенью и зимой, в других – весной. Возможно, это объясняется климатическими условиями страны. Существенную роль в исходе болезни играют содержание животных, биологическая характеристика штамма, степень инфицирования стада и другие факторы

ПАТОГЕНЕЗ • Попав в организм, вирус поступает в кровеносную (лимфатическую) систему и, размножаясь, вызывает септицемию и изменения в стенках кровеносных сосудов. Иногда можно наблюдать дегенерацию мышечной оболочки артериол в подслизистой сычуга, тонкого и толстого отделов кишечника.

Симптоматика. • Инкубационный период продолжается 6 -9, а иногда 2 -14 дней. Клиническая картина болезни очень разнообразна. Различают латентное, подострое, острое и хроническое течение болезни.

Симптоматика. • Латентное течение. Болезнь протекает без видимых клинических признаков, и переболевание устанавливают, обнаруживая в сыворотке крови специфические антитела. При этом антитела часто находят также и у клинически здорового крупного рогатого скота неблагополучных хозяйств, где ни разу не регистрировали данное заболевание.

Симптоматика. • Подострое течение, характеризуется внезапностью, подъемом температуры тела па 1 -2°, учащенными сердцебиением и дыханием и частичным или полным отсутствием аппетита. У животных могут незначительно поражаться слизистые оболочки ротовой полости, а у некоторых появляются носовые истечения, кашель и кратковременная (12 -24 часа) диарея. Иногда у больных животных наблюдают повышение температуры тела, гиперемию и цианоз слизистых оболочек носовой и ротовой полостей, атонию и понос.

Симптоматика. • Острое течение. Симптомы проявляются внезапно и выражаются лихорадкой (39, 5 -42, 4°), умеренной или сильной депрессией, тахикардией, учащением дыхания и потерей аппетита. Температура быстро понижается до нормальной (1248 часов). С подъемом температуры регистрируют лейкопению, часто сопровождающуюся относительным лимфоцитозом. Вскоре начинают выделяться серозные носовые истечения, которые в дальнейшем становятся слизистыми или слизистогнойными. У некоторых животных появляется жесткий и сухой кашель. В тяжелых случаях вся морда покрывается толстым слоем липких выделений, засыхающих в виде корочек, под которыми в дальнейшем образуются эрозии. Часто из ротовой полости выделяется вязкая, нитью свисающая слюна. Катаральный конъюнктивит и сильное слезотечение иногда сопровождаются начинающимся с центра помутнением роговицы и панофталмией. (помутнение и разрушение роговицы, выпячивание глазного яблока из орбиты, полная слепота).

Симптоматика. • Слизистая оболочка носа гиперемирована; на губах, деснах, спинке и краях языка встречаются округлые или продолговатые с резко ограниченными краями эрозии. При осложнении секундар-ной инфекцией образуются язвы, которые покрываются гнойным или казеозным детритом (рис. 1). Поражения в ротовой полости наиболее заметны при появлении первых случаев болезни в стаде. Часто подобные дефекты можно обнаружить на носовом зеркальце, ноздрях и во влагалище.

СИМПТОМАТИКА

Симптоматика. • В некоторых стадах главным клиническим признаком болезни служит хромота, которая появляется в результате воспаления хрящей, входящих в состав скелета конечностей. Многие животные хромают в течение всего периода болезни, а иногда даже некоторое время и после выздоровления. У отдельных животных эрозии или язвы появляются в межкопытной щели. В течение лихорадочного периода кал оформлен и нередко содержит сгустки крови и слизь. • Через несколько дней появляется диарея, которая продолжается непрерывно или перемещается в течение 1 -4 недель. Кал жидкий и зловонный, с наличием пузырьков газа. Диарея ведет к обезвоживанию и кахексии

Симптоматика. • В затяжных случаях болезни изменяется кожа. В области шеи, плеч, колен, промежности и седалищных бугров она сморщивается, становится жесткой и покрывается перхотью, как при гиперкератозе. На слизистой оболочке препуция, на основании мошонки и на вымени появляются эрозии и засохшие корочки экссудата. Иногда отмечаются обширные участки выпадения волос. Больные животные сильно худеют и в течение месяца могут терять в весе до 25%. У коров снижается продуктивность и возможны аборты

СИМПТОМАТИКА • Хроническое течение. Клинические признаки развиваются медленно, и болезнь трудно диагностировать. Животные постепенно истощаются, у них появляется постоянная или перемежающаяся диарея. У некоторых животных она отсутствует. Другие признаки болезни чаще всего не проявляются. Животные могут долго болеть (до шести месяцев) и, как правило, погибают. Хронически болезнь протекает у животных при недостаточном кормлении, неудовлетворительных условиях содержания, у пораженных желудочно-кишечными гельминтами, а также в хозяйствах, где раньше болезнь протекала остро.

Прогноз • Процент падежа среди заболевших животных может быть различным не только в разных странах, но и в одной стране и даже в различных группах животных одного хозяйства. Для исхода болезни имеет значение штамм вируса, индивидуальные особенности и условия содержания животных, характер вспышки и др.

Патологоанатомические изменения • Характерными патологическими изменениями являются геморрагии, гиперемия, отек, эрозии и язвы слизистых оболочек на всем пути пищеварительного тракта. На слизистых оболочках пищевода, тонкого отдела кишечника и сычуга иногда отмечаются обширные некрозы.

Патологоанатомические изменения • В органах дыхания изменения незначительны и выражаются в появлении эрозий в области ноздрей и носовых ходов, а также в скоплении слизистого экссудата в гортани и трахее. Иногда на слизистой оболочке трахеи встречаются геморрагии в виде петехий и кровоподтеков. В легких выражена эмфизема.

Патологоанатомические изменения • В кровеносных сосудах отмечают субэпикардиальные и субэндокардиальные геморрагии. Лимфатические узлы чаще без видимых изменений, но иногда они сильно увеличены и отечны. Почки увеличены, отечны, анемичны, под капсулой видны точечные кровоизлияния; часто наблюдается гиперемия и жировое перерождение мозгового слоя почек. В печени отчетливо выражены различной величины очаги некроза или жировой дегенерации, вследствие чего она увеличена и имеет оранжево-желтый цвет. Желчный пузырь воспален, а иногда в нем находят геморрагии и эрозии. • • Если болезнь затягивается, то в области шеи, промежности и плеч волос теряет блеск, кожа утолщается и покрывается желтоватыми некротическими корками. Иногда развивается гнойный дерматит. Эрозии и язвы встречаются и в межкопытной щели.

ДИАГНОЗ • Вирусная диарея может протекать с преобладанием признаков диареи или поражения слизистых оболочек. Симптомы болезни, данные гематологического исследования, характер патологических изменений и эпизоотологические данные позволяют поставить только предварительный диагноз, поскольку вирусная диарея может напоминать многие другие болезни: чуму, инфекционный ринотрахеит, инфекционный язвенный стоматит, грибковый стоматит, транспортную лихорадку, ящур, алиментарные отравления и др. Эти данные необходимо подтверждать объективными методами лабораторного исследования. К вирусу диареи не чувствительны морские свинки, золотистые хомяки, белые мыши и куриные эмбрионы независимо от метода заражения. Некоторые штаммы вызывают заболевание крольчат в возрасте до одного месяца. В организме взрослых кроликов вирус размножается, не вызывая появления клинических признаков. •

Выделение и идентификация вируса • Для проведения вирусологических исследований берут кровь от больных животных, а от трупов- селезенку, мезентериальные лимфатические узлы, пораженные участки слизистых, оболочек и другие органы и ткани. Вирус выделяют на культурах клеток почек теленка или ягненка, в которых он вызывает характерные цитопатогенные изменения

ДИАГНОСТИКА • Лабораторная диагностика ВД основывается на использовании различных методов: выделение вируса в культуре клеток с последующей идентификацией (РН, ИФА), обнаружении вирусного генома (ПЦР). Наиболее широко используют методы выявления специфических антител (РН, ИФА) в сыворотке крови и молоке. Без периодического серологического контроля существует вероятность не заметить наличие субклинической инфекции и не предотвратить дальнейшего распространения болезни.

ДИАГНОСТИКА

Дифференциальный диагноз • Вирусную диарею следует дифференцировать от некоторых других болезней крупного рогатого скота. Чума клинически не отличается от остро протекающей вирусной диареи. Отличительными признаками ее являются: отсутствие хромоты и поражений на спинке языка, восприимчивость мелких жвачных животных и, главное, результаты исследования патологического материала в серологических реакциях (РСК, РДП). • Транспортная лихорадка наступает после транспортировки животных и характеризуется отсутствием на ранней стадии болезни поражений слизистых оболочек ротовой полости, хромоты, а также характерной диареи. Основные поражения локализуются в органах дыхания.

Дифференциальный диагноз • • Инфекционный ринотрахеит протекает без поражений слизистых оболочек пищеварительного тракта и диареи, с преимущественными изменениями в органах дыхания (ринит, фарингит, бронхит). Исследования сывороток крови в реакции нейтрализации позволяют надежно дифференцировать эти болезни. Злокачественную катаральную лихорадку отличает от вирусной диареи то, что для лихорадки характерны явления ярко выраженного конъюнктивита и почти постоянно периферического кератита (при диарее начинается центральное помутнение роговицы). Низкая заражаемость, наличие признаков поражения нервной системы (оцепенение, реже возбуждение) и высокая смертельность присущи катаральной горячке. Экспериментальное заражение овец, коз, кроликов, морских свинок и мышей, а также обнаружение в нервных клетках мозга телец-включений позволяет правильно дифференцировать эти две болезни.

Дифференциальный диагноз • Ящур отличается от вирусной диареи очень высокой контагиозностью, необычайной быстротой распространения, характерным афтозным процессом на слизистой оболочке ротовой полости и восприимчивостью к нему крупного рогатого скота всех возрастов и Других парнокопытных животных. Лабораторные исследования с использованием серологических методов (РСК, РН) и заражение лабораторных животных позволяют быстро и правильно диагностировать болезнь. • При паратуберкулезе отмечается низкая заражаемость, общая хроническая слабость животных, преимущественное поражение взрослого поголовья крупного рогатого скота, наличие кислотоупорных бактерий в кале или в соскобах со слизистой оболочки кишечника, характерная реакция на паратуберкулин, а также результаты РСК.

Дифференциальный диагноз Катаральная лихорадка крупного рогатого скота (блютангоподобные заболевания) в отличие от вирусной диареи протекает в основном доброкачественно, и для ее распространения необходимо наличие переносчиков – кровососущих насекомых. Низкая заболеваемость (0, 5 -2, 0%) и весьма незначительный падеж, высокая чувствительность овец и результаты исследований в РСК позволяют дифференцировать эти болезни.

Лечение • Специфических средств лечения нет. Иногда целесообразно применение симптоматических средств. При диарее используют вяжущие средства, позволяющие уменьшить потерю воды и солей и таким образом значительно снизить потерю в весе. Применение антибиотиков и сульфаниламидных препаратов позволяет бороться с микроорганизмами, которые могут проникать в организм через поврежденный эпителий пищеварительного тракта.

Иммунитет. • При вирусной диарее иммунитет мало изучен. Установлено наличие иммунологически различных штаммов ее возбудителя

ПРОФИЛАКТИКА • В неблагополучных хозяйствах и угрожаемых районах с целью специфической профилактики рекомендуют использовать вакцину, изготовленную из вируса диареи, ослабленного на кроликах или аттенуированного в культуре клеток. При двукратном внутримышечном введении она создает надежный иммунитет до шести месяцев.

ПРОФИЛАКТИКА • Защита хозяйств от ВД сводится, прежде всего, к недопущению инфицирования поголовья различными путями. Наиболее опасным путём является ввод в стадо латентно инфицированных животных или использование инфицированной спермы при искусственном осеменении.

ПРОФИЛАКТИКА • Живые вакцины из аттену?